人事評価制度のメリット・デメリット|導入前に知るべきポイントとは?

シンプルな操作で評価業務の効率化を実現

- 人事評価制度とは?目的や役割を解説

- 人事評価制度の定義と仕組み

- 人事評価制度を導入する目的

- 人事評価制度を導入する3つのメリット

- 従業員のモチベーションが上がり生産性が向上する

- 人材把握によって一人ひとりを育成しやすくなる

- 従業員同士のコミュニケーションが活性化する

- 人事評価制度の3つのデメリットとその対策

- 評価制度設計〜運用までの導入コストがかかる

- 人材開発の幅が狭まる可能性がある

- 評価範囲外の業務が停滞する恐れがある

- 人事評価の方法と種類

- 多角的に評価を行う「360度評価」

- 目標への進捗度で評価を行う「目標管理制度(MBO)」

- 具体的な基準をもとに評価を行う「コンピテンシー評価」

- チャレンジングな目標に対して評価を行う「OKR」

- 企業が設定した基準をもとに評価を行う「バリュー評価」

- 人事評価制度の導入・見直し実践ロードマップ

- フェーズ1:自社の現状を把握

- フェーズ2:評価の目的と基準・項目を設定する

- フェーズ3:評価方法を決定する

- フェーズ4:導入スケジュールを決める

- フェーズ5:従業員へ周知して実施する

- 人事評価制度の成功事例を紹介

- タレントマネジメントを活用した人事評価制度の刷新|株式会社日比谷花壇

- 組織改善につながる人事評価制度の構築|アペックス株式会社

- フィードバック文化を醸成する人事評価制度の改革|社会医療法人三栄会 ツカザキ病院

- 人事評価制度をうまく運用できないときに確認すべきこと

- 明確なキャリアパス・目標が設定できているか

- 適切な評価とフィードバックができているか

- 教育・研修が充実しているか

- 他社の成功事例を真似ただけの制度になっていないか

- 人事評価制度の特徴や内容を把握して企業の成長のために活用しよう

社員の働きぶりやパフォーマンスを適切に評価して給与や賞与、昇進などに反映させる人事評価制度ですが、うまく運用できずに「社員のモチベーションが上がらない」「評価基準に不公平感がある」などの悩みを抱えていませんか?

本記事では、人事評価制度が持つメリット・デメリットを解説します。さらに、公平な評価基準の設計方法や、効率的な運用におすすめの人事評価システム『HRBrain 人事評価』についても導入事例を含めながら解説します。

人事評価制度を構築・改善すれば、評価の透明性が高まり社員のモチベーション向上や企業の生産性向上、優秀な人材の確保も期待できるでしょう。

人事評価制度とは?目的や役割を解説

自社に適切な人事評価制度を導入するためには、まずは人事評価制度の概要や実態について把握することが重要です。

人事評価制度の定義と仕組み

人事評価制度を導入する目的

以降では、人事評価制度の内容や企業が導入する目的を、上記の点に沿って紹介します。

人事評価制度の定義と仕組み

人事評価制度とは、従業員が行なった仕事の成果や持っている能力、日々の業務への取り組み姿勢などを、定められた基準に沿って評価する仕組みです。

この評価結果は、従業員の給与や賞与、昇進や昇格などの処遇の決定に影響します。さらに、能力開発や人材育成、適切な人員配置の検討にも役立てられます。

人事評価制度は、以下の要素を考慮して適切に運用することが重要です。

主な要素 | 例 |

|---|---|

評価を行う期間 | 半期ごと、1年ごと |

評価の対象となる項目 | 業績、能力、勤務態度 |

評価の方法 | 360度評価、目標管理制度(MBO)、 |

評価結果を伝える方法 | フィードバック面談 |

上記の要素が組み合わさり、個々の従業員の貢献度合いを多角的に把握し、組織としての成長を促す基盤として重要な役割を果たしています。

人事評価制度を導入する目的

企業が人事評価制度を導入する主な目的は、大きく分けて以下の4つです。

客観的な評価に基づいた適材適所の人材配置により組織の生産性を向上させる

従業員の能力や成果を公正に評価し、適切に処遇へ反映させる

従業員一人ひとりの能力を開発し成長を支援する

会社の経営方針や期待値を適切に把握してもらう

人事評価制度を設ける大きな目的としては、組織の生産性を向上させることにあります。

そのためには、従業員一人ひとりがやるべきことを明確にして、適切に能力を開発し評価される機会が必要です。適切に評価されることでそれぞれの強みや課題を把握でき、仕事へのモチベーション向上や能力開発につながります。

これらの目的を達成することで、最終的には企業の持続的な成長が可能になります。

【関連コンテンツ】

人事評価制度を導入する3つのメリット

人事評価制度を企業に導入すると、以下のようなメリットがあります。

従業員のモチベーションが上がり生産性が向上する

人材把握によって一人ひとりを育成しやすくなる

従業員同士のコミュニケーションが活性化する

メリットを理解することは、制度の導入や見直しを検討する際にも役立ちます。

従業員のモチベーションが上がり生産性が向上する

人事評価制度を導入し適切に運用すると、従業員の仕事への意欲が高まり、組織全体の生産性向上につながります。

なぜなら、明確な評価基準によって、従業員は自身に何が期待されているかを具体的に把握できることで目標達成に向けて主体的に行動しやすくなるからです。

具体的な目標を達成した社員が正当な評価と報酬によって企業側に認められることで、満足感とともに「さらに貢献したい」という意欲が湧きます。

このような好循環が、個人のパフォーマンス向上や組織全体の活性化を促進するため、人事評価制度には、公平かつ透明性が高い運用が必要です。

人材把握によって一人ひとりを育成しやすくなる

人事評価制度を導入することで、従業員一人ひとりの能力やスキル、強みや課題を客観的に把握しやすくなります。

従業員一人ひとりの能力を的確に把握することは、企業の効果的な人材育成の推進につながります。なぜなら、評価を通じて明らかになった個々の特性や成長度合いにもとづいて、それぞれに適した研修プログラムを提供したりキャリアパスの方向性が提示できたりするからです。

また、高いポテンシャルを持つ従業員を見つけ出し、将来のリーダー候補としての育成も可能です。個々の成長をきめ細かく支援することが、組織全体の能力向上につながります。

従業員同士のコミュニケーションが活性化する

人事評価制度を運用する過程では、上司と部下、あるいは従業員同士のコミュニケーションが自然と活性化します。

とくに、目標設定の面談や期中・期末の評価フィードバック面談は、双方にとって重要な対話の機会になります。

面談の場を通じて、普段はなかなか時間を取って話せない業務の課題や期待される役割、キャリアプランなどについてじっくり共有できるからです。

具体的には、上司は部下の考えや状況を深く理解でき、部下は上司からの具体的な期待値やアドバイスを受けることで、業務への取り組み方が明確になります。

このような定期的なコミュニケーションは、相互の信頼関係を深めながら風通しのよい環境づくりに貢献し、結果としてチームワークを高めることにつながります。

人事評価制度の3つのデメリットとその対策

人事評価制度はメリットがある一方で、デメリットもあります。ここでは、人事評価制度を導入・運用する際に考えられる、3つのデメリットと具体的な対策について解説します。

評価制度設計〜運用までの導入コストがかかる

人材開発の幅が狭まる可能性がある

評価範囲外の業務が停滞する恐れがある

デメリットや対策を事前に把握しておくことで、従業員にとっても効果的かつ納得感のある制度づくりに役立てられるでしょう。

評価制度設計〜運用までの導入コストがかかる

人事評価制度を新たに作り上げ、実際に導入し、運用が軌道に乗るまでには、相応の時間や労力、金銭的負担が発生します。具体的には、以下の要素が挙げられます。

自社に最適な評価基準や方法を決定するための設計作業

評価者となる管理職への研修

評価プロセスを効率化するためのITシステムの導入や維持費

これらの負担を軽減するためには、まず制度導入の目的を明確にし、実施すべきタスクについて優先順位をつけることが大切です。また、すべての機能を一度に導入するのではなく、一部の部門で試行したり、段階的に導入したりする方法も有効でしょう。

また、クラウド型の安価な評価システムや、公開されているテンプレートを活用することも、コストを抑える手段のひとつです。

『HRBrain人事評価』システムは、OKR・MBOなどの評価テンプレートが豊富にあるうえに、評価の集計もシステム上で管理できるため、従業員数が増えて細部まで管理が行き届かなくなってきた企業にもおすすめです。

人材開発の幅が狭まる可能性がある

人事評価制度における評価基準や項目が特定のスキルや成果に偏っていると、従業員の関心が評価される範囲のみに集中してしまうリスクがあります。

その結果、評価対象外のさまざまな能力を伸ばしたり、新しい分野に挑戦したりする意欲が低下し、人材開発の幅が狭まり能力の多様性がなくなる可能性があります。

たとえば、数値目標のみが評価される場合、その目標達成に直接関係しないスキルの習得や、長期的な視点での自己啓発への取り組みが後回しにされるかもしれません。

多様な能力を認め会社を持続的に成長させるためには、自己啓発のための読書やセミナー参加、新たな挑戦のための資格取得などの要素も評価項目に加え、幅広い成長を促す方法が有効です。そのうえで、定期的な面談を行い評価項目以外の成長や貢献も認める姿勢が重要です。

評価範囲外の業務が停滞する恐れがある

人事評価制度が、評価される業務範囲を限定的に設定している場合、従業員はその評価範囲内の業務を優先する傾向が強まります。

その結果、評価基準には直接含まれないものの、組織全体の円滑な運営に重要な部署間の協力や後輩の指導、自発的な情報共有などが停滞してしまうおそれがあります。

会社全体の生産性を向上させるための方法として、まずは評価項目を見直しましょう。そのうえで、チームへの貢献度や他者との協調性などの要素も組み込むことが重要です。

その結果、会社全体やチームのことを考えた行動ができる能力の高い人材の育成につながるでしょう。

人事評価の方法と種類

ここでは、企業の人事評価でよく用いられる以下の5種類の方法と、それぞれの種類が持つ特徴について詳しく紹介します。

多角的に評価を行う「360度評価」

目標への進捗度で評価を行う「目標管理制度(MBO)」

具体的な基準をもとに評価を行う「コンピテンシー評価」

チャレンジングな目標に対して評価を行う「OKR」

企業が設定した基準をもとに評価を行う「バリュー評価」

自社にとって最適な評価制度を構築するためには、さまざまな評価方法を理解し、それぞれの利点や注意点を把握しておくことが重要です。

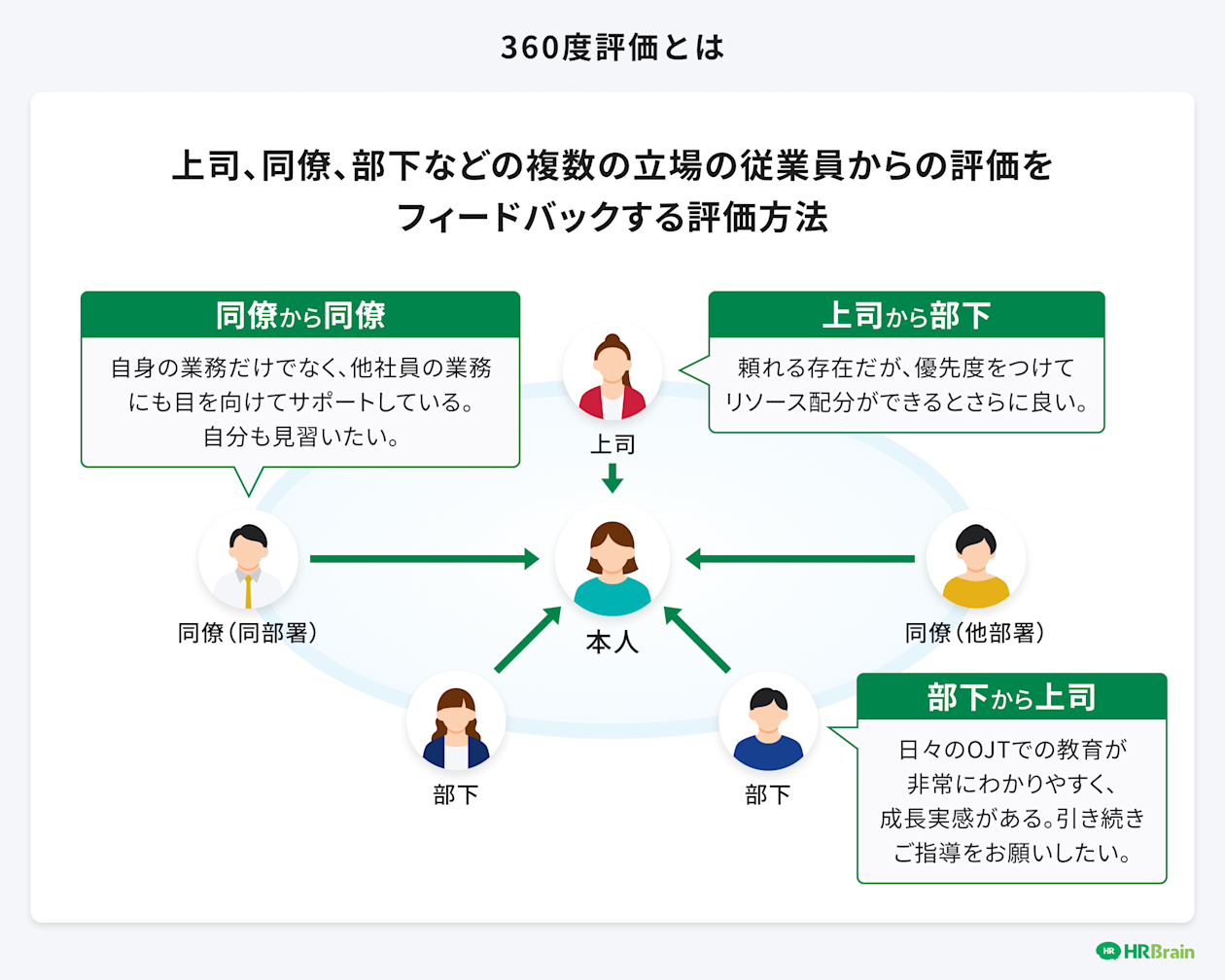

多角的に評価を行う「360度評価」

360度評価は、評価対象者に対して直属の上司だけでなく、同僚や部下、場合によっては他部署のスタッフなど、複数の立場の人から多角的に評価を得る方法です。

一人の評価者だけでは気づきにくい対象者の行動特性や周囲への影響力を把握したうえで評価されるため、客観的な評価や納得を得られやすい評価方法です。

対象者自身にとっては、さまざまな視点からの意見を知ることで自己理解が深まり、今後の行動改善や能力開発に役立てる良い機会となります。一方で、評価者間の人間関係が直接評価に影響する可能性も否定できません。

そのため、評価者へは適切な評価スキルを身につける研修を実施したり評価後のフィードバック結果を安易に公開したりしないなど対策を講じる必要があります。

【関連コンテンツ】

目標への進捗度で評価を行う「目標管理制度(MBO)」

目標管理制度(MBO)は、上司と相談しながら経営目標や部門目標と絡めた個別の業務目標を設定し、その達成度によって評価を受ける手法です。

この制度の大きな特徴は、一方的に定められた目標ではないことが従業員の自主性を尊重し、目標達成への意欲を高められる点です。

具体的な目標によって、従業員はやるべきことが明確になり、評価者も客観的な基準で評価がしやすくなります。

一方で、目標設定が本人のレベルにあっていないと、モチベーション低下につながるリスクもあります。数値目標ばかりが重視され、プロセスや目に見えにくい貢献が軽視されるおそれもあるため、自身のレベルと目標達成の難易度のバランスを考えたうえで、プロセスを考慮した評価が必要になるでしょう。

【関連コンテンツ】

具体的な基準をもとに評価を行う「コンピテンシー評価」

コンピテンシー評価は、社内で高い業績を上げている人材である「ハイパフォーマー」に共通して見られる行動特性(コンピテンシー)を基準に、従業員の行動や能力を評価する手法です。

企業が従業員に期待する行動やスキルレベルを具体的に示すことで、従業員は自身の目指すべき姿を把握しやすくなり、効果的な能力開発を促進できる点が大きな利点です。

評価基準が具体的であるため、評価者の主観が入りにくく、評価の公平性や納得感の向上も期待できます。

ただし、自社に適した評価モデルを策定し、維持・更新していくには専門的な知識と相応の労力が必要です。そのため、コンピテンシー評価に精通した人材を登用したり人事評価システムを導入したりするなどの対策が必要でしょう。

【関連コンテンツ】

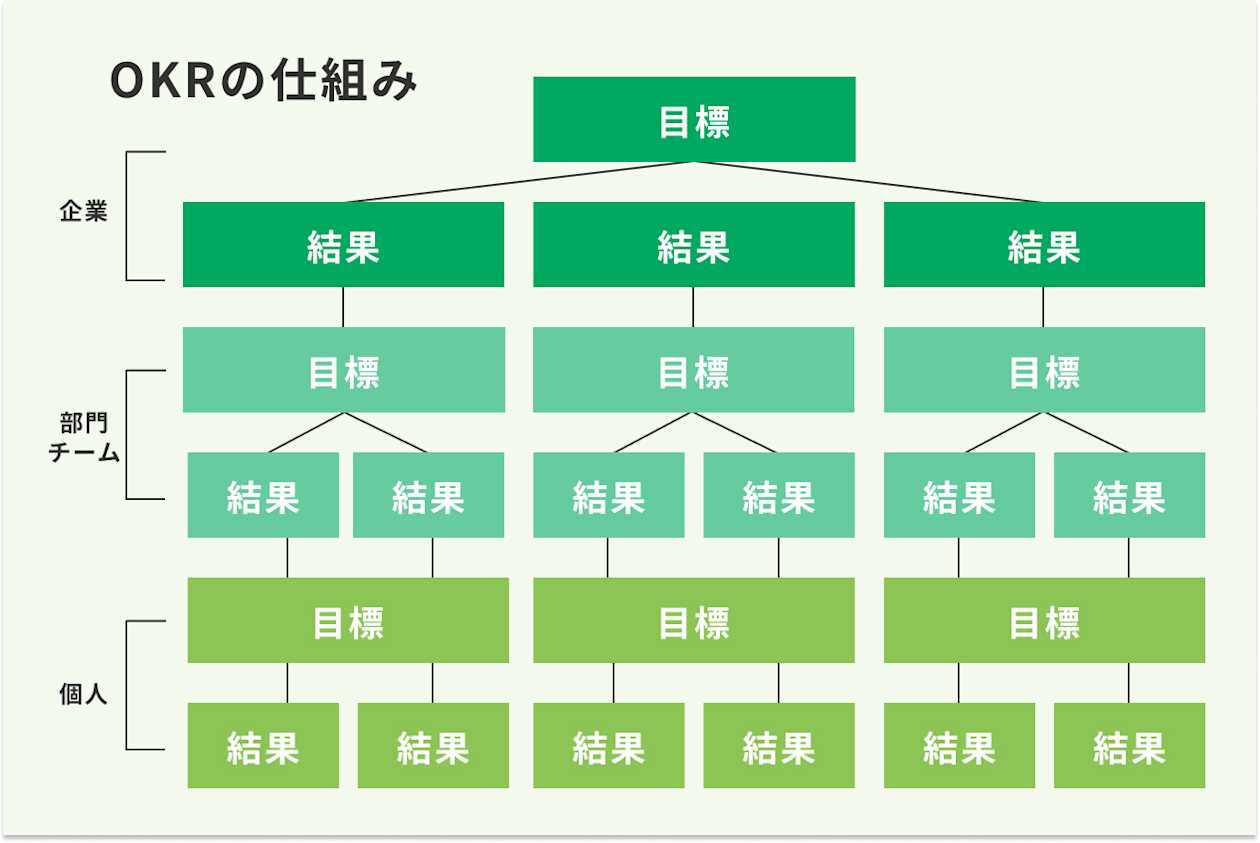

チャレンジングな目標に対して評価を行う「OKR」

OKRは「Objectives and Key Results(目標と主要な結果)」の略で、企業の目標と従業員個人の目標を結びつけながら、高い頻度で目標設定、追跡、評価を行う手法です。

目標は組織の目標と密接に結びついており、高い頻度でPDCAサイクルを回し続けるため、仕事の優先順位や目的が明確になり生産性の向上が期待できる点がメリットです。

また、通常100%の達成は難しいとされるストレッチ目標を設定するのが特徴で、60〜70%程度の達成で成功とみなされます。そのため、従業員が失敗を恐れずに挑戦的な目標に取り組めるようになります。

一方で、短いスパンで評価するため制度運用の継続に根気が必要な側面もあるため、目的を見失わないような慎重なフィードバックをし続けることが重要です。

【関連コンテンツ】

企業が設定した基準をもとに評価を行う「バリュー評価」

バリュー評価は、企業が大切にしている理念や価値観(バリュー)、それらにもとづく行動規範を従業員がどの程度体現しているかを評価する手法です。

この評価方法の主な目的は、企業文化を組織全体に浸透させ、従業員の行動を企業の目指す方向や価値観と一致させることです。

組織としての望ましい行動を具体的に示すことで、従業員の意識や行動の変革を促し、組織としての一体感を醸成します。具体的には、顧客志向やチームワークといったバリューを掲げ、具体的な行動として「顧客の課題を正確に把握し適切な提案を行う」「チームメンバーと毎朝朝礼を行い、情報連携を密にする」などを行動規範とするようなイメージです。

とはいえ、バリューという抽象的な概念を客観的に評価できる基準に落とし込む難しさや、評価者の主観が影響しやすいなどの課題もあります。そのため、具体的な行動レベルで基準を設定することや評価者間の目線合わせが重要です。

人事評価制度の導入・見直し実践ロードマップ

人事評価制度を新たに導入したり、既存の制度を見直したりする際に、どのような手順で進めていくべきか、具体的な実践ロードマップを5つのフェーズに分けて紹介します。

フェーズ1:自社の現状を把握

フェーズ2:評価の目的と基準・項目を設定する

フェーズ3:評価方法を決定する

フェーズ4:導入スケジュールを決める

フェーズ5:従業員へ周知して実施する

これらのフェーズを計画的に実行することで、自社に合った効果的な人事評価制度の構築が可能になります。

フェーズ1:自社の現状を把握

人事評価制度の導入や見直しを始める際に、最初に行うべきは自社の現状を正確に把握することです。把握すべき項目は、主に以下の5点です。

企業の経営理念や事業戦略、組織文化

どのような人材が求められているのか

既存の人事評価制度の運用状況

従業員からの意見(満足している点や不満な点など)

従業員の年齢構成や職種、スキルレベルなど人的リソースの現状

分析する際には、経営層や各部署の責任者と話し合うだけではなく、社員へのアンケートやヒアリングなどを通じて収集するのも方法のひとつです。

現状の課題や、理想とする状態とのギャップを具体的に洗い出すことが、効果的な制度設計の第一歩となります。現状の把握を丁寧に行うことで、後のフェーズでの判断がより的確になります。

フェーズ2:評価の目的と基準・項目を設定する

現状把握で明らかになった課題や目指すべき方向性に基づき、人事評価制度を通じて何を達成したいのかという目的を明確に定めます。

具体的には、「従業員のモチベーション向上」「人材育成の強化」「公正な処遇の実現」などが目的として考えられます。

目的が定まったら、次は目的を達成するための具体的な評価基準と評価項目の設定が必要です。評価基準には、一般的に以下の3つの要素が含まれます。

成果・業績

スキルや知識量を含めた能力

勤務態度や意欲を指す情意

上記の基準に沿って、たとえば「〇〇ができる」「〇〇の資格を保有したうえでチームメンバーを統率できる」などの具体的な評価項目を作成します。

一般的な項目以外にも、自社独自の項目や基準を設けることで、将来的に企業ビジョンを体現する人材の育成も期待できるでしょう。

【関連コンテンツ】

フェーズ3:評価方法を決定する

評価の目的や基準、項目が定まったら、実際にどのように評価するかの具体的な「評価方法」を決定します。多様な評価方法があり、それぞれ特徴や適した状況が異なります。具体的な方法は、以下の5種類です。

上司だけでなく同僚や部下など複数名で評価する「360度評価」

個人の目標達成度を重視する「目標管理制度(MBO)」

高い成果を出す人材の行動特性を基準とする「コンピテンシー評価」

野心的な目標とその進捗を追う「OKR」

企業の価値観の実践度を測る「バリュー評価」

評価制度を導入する自社の目的や企業文化、評価者のスキル、運用リソースなどを総合的に考慮し、最適な評価方法を選択することが重要です。

複数の方法を組み合わせることも有効な手段となります。そのうえで、「できた」「できなかった」を何段階で判断するのか、総合評価をどのように計算して給与・賞与などに反映させるのかを決めていきましょう。

フェーズ4:導入スケジュールを決める

新しい人事評価制度の設計が固まったら、次は制度をいつ、どのような手順で導入していくのか、具体的な実行スケジュールを策定します。

計画的な進行管理は、制度導入の混乱を避け、円滑に移行するために必要不可欠です。完成した人事評価制度を適切に運用するためには、経営層や役職層、人事担当者だけではなく、被評価者側も制度を十分に理解しておく必要があります。

そのためには、評価者向けの評価研修の実施や被評価者含む全従業員への説明会の実施に時間をかけることが重要です。そのほか、評価システムの導入や設定作業、本格的な運用開始までに要する期間を見積もり、全体のタイムラインを作成します。

その際には、企業の繁忙期は避ける、評価期間や給与改定のサイクルと合わせるなど、スムーズに導入するために無理のない現実的なスケジュールを心がけましょう。

フェーズ5:従業員へ周知して実施する

新しい人事評価制度を実際に導入し、運用を開始するフェーズです。この段階で重要なのは、全従業員に対して人事評価制度について丁寧に説明し、十分な理解と協力を得ることです。制度を実施する際には、主に以下の点を中心に理解してもらいましょう。

制度の目的

具体的な仕組み

評価基準

評価プロセス

評価結果が従業員の処遇や成長にどう結びつくのか

全従業員の理解を得るためには、説明会を開催したり、詳細なマニュアルやQ&A集を作成・配布したりするなどの対策が有効です。

とくに、評価者側には、公平な評価を行うためのスキルや心構えを習得してもらう研修が必要不可欠です。また、被評価者へ向けても、新制度下での目標設定の方法や自己評価のポイントなどを伝える研修を行うと全従業員が安心して制度を利用できます。

導入初期は疑問や不安が出やすいため、相談窓口を設けてサポート体制を整え、計画通りに制度を運用していきましょう。

人事評価制度の成功事例を紹介

実際に人事評価制度の導入や見直しに成功した企業の事例を取り上げ、そこから学べる重要なポイントや具体的な改善策について紹介します。

タレントマネジメントを活用した人事評価制度の刷新|株式会社日比谷花壇

組織改善につながる人事評価制度の構築|アペックス株式会社

フィードバック文化を醸成する人事評価制度の改革|社会医療法人三栄会 ツカザキ病院

他社の取り組みを知ることは、自社の制度をより良くするためのヒントを得ることにつながります。

タレントマネジメントを活用した人事評価制度の刷新|株式会社日比谷花壇

フラワー事業を中心にビジネスを展開し、約2,000名の従業員を抱える株式会社日比谷花壇は、人事評価制度の基準が曖昧で、評価にばらつきが生じていることにより従業員の成長と会社の成長が連動しないという大きな課題を抱えていました。

その課題を解決するために、人事評価システム「HRBrain」の導入を決定。HRBrainによって、全社に共通する項目と、その部署に必要・評価されるスキルの項目を掛け合わせるという、実態に近い人事評価制度を導入でき、評価基準が明確化できました。

その結果、評価のばらつきが抑制されたうえに、全社員のスキルや課題も管理しやすくなり人事評価の生産性向上に成功しています。

【関連コンテンツ】

組織改善につながる人事評価制度の構築|アペックス株式会社

Webサイト制作やシステム開発を手がけるアペックス株式会社は、人事評価制度の不透明さや煩わしさから、企業成長につながる運用ができておらず、給与や昇給への反映が正確にできていない点に課題を抱えていました。評価業務の負担も大きく、社員の納得感を得られる新しい評価制度の構築と業務効率化を目指していました。

そこで人事のコンサルティング事業も手がけている「HRBrain」を導入。HRBrainのコンサルタントとともに、人事評価制度の設計から運用、評価者研修まで納得感のあるものを作り上げました。

評価基準が明確になったことで、社員のモチベーションも向上し、組織全体の成長を後押しする成果が現れています。

【関連コンテンツ】

フィードバック文化を醸成する人事評価制度の改革|社会医療法人三栄会 ツカザキ病院

兵庫県中播磨・西播磨地区における救急医療を担う急性期病院である社会医療法人三栄会 ツカザキ病院は、評価結果が職員にフィードバックされず、人事評価制度としても不透明なまま運用されていることに課題を抱えていました。

そこで、人事評価データの集計・分析を見える化して適正な人員配置に活用したいという思いで「HRBrain」を導入。HRBrainの導入により、人事評価の機能において、データ集計・分析結果がシステム上で見える化され、被評価者も評価内容を確認できるようになりました。

その結果、課題や役割も明確になり、適正な人員配置の活用にも役立っています。

【関連コンテンツ】

人事評価制度をうまく運用できないときに確認すべきこと

人事評価制度を導入・運用しているものの、期待した効果が出ていない、あるいは従業員から不満の声が上がっている場合には、以下の点を確認してみましょう。

明確なキャリアパス・目標が設定できているか

適切な評価とフィードバックができているか

教育・研修が充実しているか

他社の成功事例を真似ただけの制度になっていないか

制度が形骸化したり、逆効果になったりする前に対処することが肝心です。

明確なキャリアパス・目標が設定できているか

人事評価制度の運用がうまくいかない場合には、従業員が自身のキャリアの将来像を具体的に描けず、日々の目標設定が曖昧になっている可能性があります。

従業員が「この会社でどのように成長できるのか」「今の仕事が将来にどうつながるのか」などのキャリアパスを明確に理解できていないと、評価に対する納得感や仕事への意欲が低下する傾向にあります。

まずは、等級制度と連動したキャリアの道筋が、従業員に分かりやすく示されているかを確認しましょう。個人目標がそのキャリアパスや組織全体の目標に沿ったうえで、本人の意思が尊重されているか、上司と部下の十分な対話を通じて設定されているかを見直すことが重要です。

適切な評価とフィードバックができているか

人事評価制度の運用において従業員の不満が生じやすいのは、評価基準が不明確であったり、評価者の主観によって評価にばらつきが出たりする場合です。

また、評価結果に対するフィードバックが不十分で、従業員が「なぜその評価になったのか」を理解できず、今後の改善につなげられないケースもあります。確認すべきは、評価基準が具体的で、誰が評価しても同じ解釈ができるレベルまで明確にされているかという点です。

また、評価結果についてフィードバックを行う際には、以下の点に注意しましょう。

抽象的コメントではなく具体的な行動や成果に基づく内容である

評価タイミングを逃さず適時行う

改善点だけでなく良い点も強調しながら従業員のモチベーション向上を意識する

上記の点に留意しながら、成長を促すフィードバックが双方向で行われているかを見直すことで、人事評価制度がうまく運用されるでしょう。

【関連コンテンツ】

教育・研修が充実しているか

人事評価制度が形骸化する原因の一つに、評価者と被評価者の双方に対する教育・研修の不足が挙げられます。

評価者側が、制度の目的や評価基準を正しく理解し、部下の行動を客観的に評価するスキルや、成長を促すフィードバックを行う能力を十分に持っていなければ、制度は適切に機能しません。

同様に、被評価者側も、制度の仕組みや評価ポイント、自己評価の仕方などを理解していなければ、評価プロセスの効果的な活用が難しくなります。

そのため、評価者向けには評価基準の理解や面談スキル向上のための研修と、制度説明やキャリア自律を促す被評価者向けの研修が定期的に実施されているかを確認することが重要です。

他社の成功事例を真似ただけの制度になっていないか

他社の成功事例や流行の手法を参考にすることは、人事評価制度の導入初期には有効です。一方で、自社の文化や事業特性、従業員の状況などを深く考慮せずに表面的な模倣で導入してしまうと、制度が組織に適合せず、うまく機能しない原因になります。

人事評価制度には万能なものはなく、ある企業で成果を上げた制度がそのまま別の企業で通用するとは限りません。

たとえば、スタートアップ企業では、ストレッチ目標が効果的に機能するOKRでも、伝統的な大企業の風土には馴染まないことがあります。うまく運用できていないと感じる場合には、以下の点を確認してみてください。

導入した制度の目的が自社独自の課題解決に直結しているか

評価基準・方法が現場の実態を反映しているか

従業員がその制度の意義を理解し納得しているか

他社の事例はヒントとして活用しつつ、必ず自社の現状分析に立ち返り、従業員の意見も取り入れながら自社に最適な形にカスタマイズし続ける姿勢が重要です。

人事評価制度の特徴や内容を把握して企業の成長のために活用しよう

人事評価制度は、従業員の成長を促し、企業の力を高める重要な手段です。導入により、社員の意欲向上や適切な人材育成、活発なコミュニケーションが期待できます。

しかし、制度の設計や運用にはコストがかかります。また、評価方法によっては人材育成の幅が狭まったり、評価外の業務が疎かになったりする可能性も否定できません。

これらのデメリットを理解し、事前に対策を講じることが重要です。たとえば、導入コストを抑えるために段階的に進めたり、クラウドシステムを活用したりする方法があります。『HRBrain 人事評価』であれば、システム化によって評価基準やプロセスが見える化され、多角的な視点を取り入れながら、透明性の高い人事評価制度が運用できます。

また、人事評価制度は導入して終わり、ではありません。定期的な見直しも行いながら、制度をより良いものにしていくことが、企業の持続的な成長につながります。