「1on1やめてほしい」はなぜ?無意味と感じる5つの理由と対策

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- 1on1をやめてほしいと思われる5つの理由

- 話す内容が見つからないから

- 上司に話しても否定されるから

- 時間を確保できないから

- 上司との関係がストレスだから

- 評価に影響しそうで本音が話せないから

- 1on1が形式的になる4つの原因

- 本来の目的を理解していない

- 上司に傾聴スキルがない

- 安心して自由に意見を話せる環境ではない

- 話す内容を準備していない

- 1on1を実施する5つのメリット

- 部下の不安や悩みに気づける

- 信頼関係を構築できる

- キャリア目標を共有できる

- フィードバックで部下を成長させられる

- 評価の納得感を高められる

- 1on1を実施する4つのデメリット

- 上司・部下の負担が増える

- 適切に実施しないと効果が出ない

- モチベーション低下のリスクがある

- 状況によっては逆効果になる

- やめてほしいと思われない1on1を実現する5つの対策

- 1on1の目的を再確認し全社員に共有する

- 事前に話す内容や流れを共有する

- 上司がスキルを学ぶ機会を作る

- 実施頻度や時間を見直す

- 信頼されるフィードバックの工夫をする

- 1on1以外で工夫できる4つのコミュニケーション

- チームミーティングの活性化

- チャットツールの活用

- 若手育成にメンター制度を導入する

- 気軽に相談できる職場環境づくり

- 進める方法を見直して1on1をやめてほしいをなくそう

「1on1がしんどい」「時間のムダに感じる」など週1の1on1ミーティングをやめてほしいと思っていませんか?多忙な業務の中で形骸化した1on1は、ストレスになることもあります。

本記事では、なぜ1on1に違和感を覚えるのか、その理由を整理しながら、上司に角を立てずに伝える方法や、最小限の労力で意味のある時間にするコツを紹介します。

1on1文化に流されず、自分らしい働き方を取り戻すヒントが見つかり、次の1on1に向けて少し肩の力が抜けて、建設的な時間にする自信が湧いてくるでしょう。

1on1をやめてほしいと思われる5つの理由

社員が1on1をやめてほしいと思う理由は、以下の通りです。

<1on1をやめてほしいと思われる5つの理由>

話す内容が見つからないから

上司に話しても否定されるから

時間を確保できないから

上司との関係がストレスだから

評価に影響しそうで本音が話せないから

理由を理解し、1on1の運用方法を見直せば、部下の成長支援や信頼関係の構築といった本来のメリットを実感できるようになります。

【関連コンテンツ】

話す内容が見つからないから

1on1で話すことがないと感じる原因のひとつは、1on1という場で何を話したらよいか話題が見つからないことです。

本来の目的である部下の成長支援や信頼関係の構築、キャリア開発の支援が共有されていないため、部下は何を準備すべきかわからず、結果として1on1で話す内容が思いつかなくなってしまいます。

また、上司の質問力や傾聴スキルが不足していると、対話が深まらず、毎回の1on1が単なる業務報告で終わってしまう場合もあります。「何か質問はありますか?」と投げかけられても、具体的な話題が思いつかず、形骸化しているケースも少なくありません。

上司に話しても否定されるから

1on1において、上司からの否定的な反応は、部下の発言を抑制する要因です。

安心して本音を話せる雰囲気がない職場では、意見や提案をしても「それは無理だ」と一蹴されたり、「自分で考えなさい」と突き放されることが重なり、自分の考えや気持ちを話そうとする姿勢が次第に失われていきます。

上司のコミュニケーションが高圧的であったり、過去にネガティブな体験があったりする場合は、対話そのものが成立しにくくなります。

時間を確保できないから

業務の多忙さから、1on1を負担に感じる社員がいるケースがあります。とくに締切が迫る中で、明確な成果が見えない1on1は時間のムダと思われがちです。ミーティングが業務報告や雑談で終わり、本来の目的であるキャリア支援や課題解決につながっていない場合に見られます。

また、週1回や隔週の定期実施が業務量と合っていなかったり、上司が準備不足で形式的に行なっていたりする様子が見られると、部下の参加意欲も低下します。

1on1は短期の成果ではなく、長期的な成長のための投資の時間と認識するのが重要です。

上司との関係がストレスだから

1on1は本質的に密なコミュニケーションの場であるため、上司との相性や信頼関係がその質に影響します。

とくに、上司に以下のようなスキルの不足があると、部下にとって1on1はリラックスできる時間ではなく、ストレスの原因になるでしょう。

<部下がストレスに感じる上司の対応例>

部下の話を十分に聞かない(傾聴しない)

自分の話ばかりで一方的に進める

質問が漠然としていて話を広げられない

話を遮ったり、否定的な反応をする

対応や発言に一貫性がなく、振り回される

こうした状況では、部下は毎回の1on1に対して過度に気を遣い、本音を出せなくなります。上司の機嫌に左右されるような関係では、1on1が精神的な負担になっていくおそれもあります。

評価に影響しそうで本音が話せないから

1on1で弱みや課題を正直に話すことで、人事評価に悪影響が出ると不安に感じる社員は少なくないでしょう。この心理的プレッシャーから、本当のキャリアの希望を伝えられず、組織の期待に沿った回答をしたり、上司の発言に本心では反対でも表面上は同意したりする傾向が強まります。

その結果、本心を隠して表面的な会話に終始し、キャリアの希望も伝えられず、1on1は形式的な場となってしまいます。

1on1の目的を評価とするのではなく、成長支援という明確な位置づけが重要です。

1on1が形式的になる4つの原因

1on1が形骸化する根本的な原因は、以下の通りです。

本来の目的を理解していない

上司に傾聴スキルがない

安心して自由に意見を話せる環境ではない

話す内容を準備していない

1on1が形骸化する原因を把握すれば、より実りある対話を実現するための具体的な改善策が見えてきます。

本来の目的を理解していない

流行しているから、他社も導入しているからといった外的要因で1on1を導入すると、以下の本来の目的を十分に理解・共有しないまま運用しているケースが見られます。

会社からは週1回の実施が指示されるのに、その意義や進め方が明確にされていない場合、上司自身がやらされ仕事と捉え、準備不足で臨む傾向が強まります。

その結果、1on1はただの進捗確認や業務連絡に終始し、毎回同じ質問を繰り返す形式的な場となってしまいます。また、成果や効果を評価する仕組みが整っていないことも、形骸化を助長する要因です。

このように、目的が共有されないまま制度だけが先行すると、部下は「何のための時間なのか」がわからず、モチベーションを失い、「1on1をやめたい」と感じるようになります。

【関連コンテンツ】

上司に傾聴スキルがない

効果的な1on1には、上司が部下の話に耳を傾け、適切な質問で考えや悩みを引き出すスキルが欠かせません。しかし、マネジメント経験や研修の不足により、十分な傾聴スキルを持たずに1on1に臨んでしまうケースがあります。

よくあるのが、自身の経験談ばかりを語り、部下の発言時間がほとんどないケースや、部下が話しはじめた途端に遮って解決策を押し付けてしまう場面です。

また、「はい・いいえ」で終わる表面的な質問に終始したり、部下の言葉を深く理解しようとせず、自分の判断で早々に結論を出したりすることもあります。中には、部下が話している最中にスマホを操作するなど、集中していない態度を見せる上司がいるケースもあります。

こうした一方通行の姿勢が続くと、部下は話してもムダだと感じるようになり、1on1は形式的なものになるでしょう。

安心して自由に意見を話せる環境ではない

1on1の際に評価に響く不安から本音を隠し、無難な発言に終始するケースが見られます。失敗や弱みに触れると人事評価が不利になると感じている社員がいる場合があります。

加えて、上司が意見をすぐに否定したり、正解を求める質問ばかりを繰り返すような関係性では、自由な発想や率直な対話は期待できません。

また、他のメンバーの悪口が1on1の場で話題になると、「自分もどこかで同じように言われているのでは」といった不信感を抱かせる原因になります。さらに、強い上下関係や威圧的な雰囲気があると、部下は萎縮し、率直な意見が出にくくなるでしょう。

話す内容を準備していない

効果的な1on1を実現するには、議論すべきテーマや課題、フィードバックを事前に整理するのが重要です。ところが現場では、上司も部下も準備不足のまま臨み、その場の思いつきや雑談に終始してしまうケースがあります。

アジェンダを用意せずにはじまる1on1では、「最近どう?」「困っていることある?」といった表面的なやり取りで終わってしまいがちです。また、進捗報告だけで終わり、キャリアや成長に関する対話が行われないケースや、前回の話し合いの振り返りがないまま次の話題に進むこともあります。

とくに部下が受け身で臨むと、上司主導の一方通行な会話に陥りやすく、本人の課題や成長につながる深い議論が生まれにくくなります。定期実施の中で準備のないまま続けていると、毎回似たような内容ばかりになり、形骸化やマンネリを招く要因にもなります。

【関連コンテンツ】

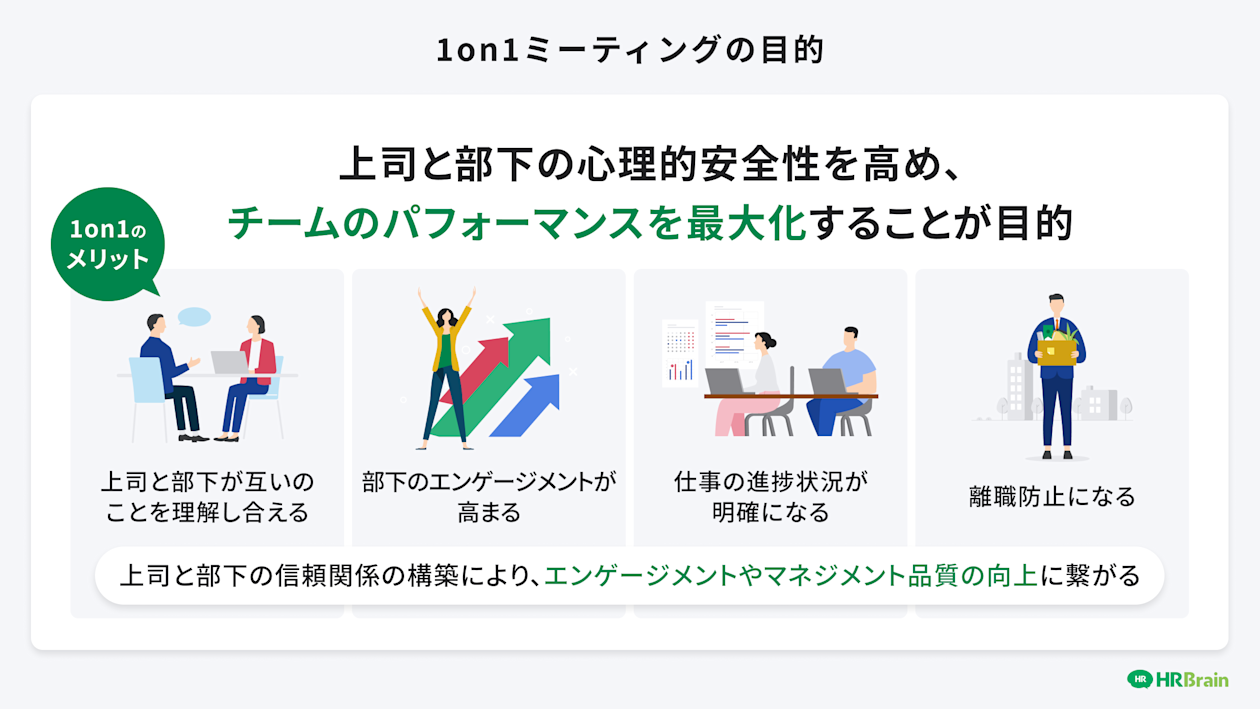

1on1を実施する5つのメリット

適切に実施された1on1ミーティングがもたらす主なメリットは、以下の5つです。

<1on1を実施する5つのメリット>

部下の不安や悩みに気づける

信頼関係を構築できる

キャリア目標を共有できる

フィードバックで部下を成長させられる

評価の納得感を高められる

1on1を意味のある機会にすれば、単なる定例業務ではなく、組織と個人の成長を支える重要な機会として活用できるようになります。

部下の不安や悩みに気づける

多忙な業務環境では、部下の悩みや不安が表面化しにくく、上司も気づかないまま見過ごしてしまうことがあります。とくに、チーム全体のミーティングでは話しにくい個人的な悩みや人間関係の摩擦、小さな疑問などは、1対1の対話でこそ引き出しやすいです。

定期的な1on1を通じて表情や発言、モチベーションの変化がわかれば、問題が深刻化する前に支援や対応が可能になります。たとえば、普段は活発な部下が最近口数が減っていることに気づき、1on1で話すことでプロジェクトに対する不安が明らかになるケースもあるでしょう。ほかにも、他メンバーとの意思疎通に関する課題を早期に発見できる場合もあります。

また、業務に関する小さな疑問を共有することで、上司が効率的な進め方をアドバイスできる機会にもなります。

信頼関係を構築できる

信頼関係は一朝一夕に築けるものではなく、継続的な対話と相互理解の積み重ねが欠かせません。1on1では、業務報告だけでなく、互いの価値観や働き方の志向性といった内面的な部分まで共有できるため、理解が深まります。部下が安心して考えや感情を表現し、上司がそれを尊重して受け止めれば、信頼は着実に醸成されていきます。

信頼関係が築かれると、部下は困難な状況でも上司に相談しやすくなり、自身の弱みや失敗も率直に伝えられるようになるでしょう。さらに、上司の判断や指示への納得感が高まり、チーム全体の足並みもそろいやすくなります。

キャリア目標を共有できる

自身のキャリア目標について上司と深く話し合う機会がないと、個人の希望と組織の期待にズレが生じやすくなります。

1on1は、こうしたギャップを埋めるために、部下の中長期的なキャリア志向を把握し、組織目標と結びつける機会です。

以下のような対話をしていくと、効果的に1on1を進められます。

対話の内容 | 把握すること今後に活用できる内容 |

|---|---|

志向性の理解 | ・マネジメントを志向しているのかがわかる |

育成方針の調整 | ・目指す方向に合った業務を割り振れる |

将来像の共有 | ・「5年後どうなっていたいか」といった問いで将来像を引き出せる |

潜在的な強みの発見 | ・普段の業務では見えにくい得意分野が見えてくる |

また、部下の潜在的な強みや関心を見出し、それを活かせる業務にアサインすることで、モチベーション向上と組織への貢献が両立します。効果的なキャリア対話を実現するには、日常の進捗確認とは別に、キャリアに特化した1on1の時間を確保し、目的に合った問いかけを用意しましょう。

さらに、上司は一方的に聞くだけでなく、組織の状況や市場動向も踏まえた現実的かつ前向きなフィードバックができ、部下の視野を広げて納得感のあるキャリア支援につなげられます。

フィードバックで部下を成長させられる

定期的な1on1は、成果だけでなく行動やプロセスに対するフィードバックを行う理想的な場となります。

たとえば、プレゼンテーションにおけるよかった点と改善点を具体的に伝えれば、次回のパフォーマンス向上が期待できます。チーム内での協働姿勢やコミュニケーションの観察結果を共有することで、人間関係の改善にもつなげられます。

技術的スキルの習得状況をこまめに確認し、適切なトレーニング機会を提案することも可能です。また、本人が気づいていない強みに光を当て、それを活かすよう促すことでモチベーションを高められます。

フィードバックを効果的に行うには、抽象論ではなく事実や具体的な行動にもとづく内容が重要です。たとえば、「先週の営業会議で、提案資料に競合比較のスライドを加えたことが、顧客の信頼を得て提案が通る結果につながった。」といった形で伝えると、納得感が生まれやすくなります。

改善点を伝える際は、人格ではなく行動に焦点を当て、前向きな提案とセットで示すと信頼関係の維持につながります。

評価の納得感を高められる

評価基準や期待値が曖昧だったり、フィードバックが不足していたりすると、不満や不信感が社員の離職やモチベーションを低下させる一因になります。

定期的でオープンな1on1を通じて評価プロセスの透明性を高めれば、納得感のある評価が可能になり、エンゲージメントの向上にもつながるでしょう。たとえば、期初の1on1で何をどう達成すれば、どのような評価になるかを明確にし、四半期ごとに中間フィードバックを実施すると、進捗確認と軌道修正がしやすくなります。

評価の結果だけでなく、達成が困難になった背景や外的要因についても1on1で共有すれば、プロセスを含めた公正な評価が実現できます。また、期末の評価前に擦り合わせを行うことで評価の相違を防ぎ、納得感を高められます。

もし、自己評価と上司の認識にズレがある場合は、そのギャップについて率直に話し合うことが大切です。評価結果を伝える際には、次の成長目標や行動計画も併せて示すことで、前向きな受け止めが促されます。

【関連コンテンツ】

1on1を実施する4つのデメリット

1on1ミーティングを導入・実施する際に考慮すべき以下の潜在的なデメリットや課題について解説します。

<1on1を実施する4つのデメリット>

上司・部下の負担が増える

適切に実施しないと効果が出ない

モチベーション低下のリスクがある

状況によっては逆効果になる

1on1の導入における落とし穴を事前に把握し、形骸化や逆効果を防ぐための準備や対策のヒントが得られます。

上司・部下の負担が増える

1on1の定期実施は、週1回30分の1on1を10人と行えば、上司は毎週5時間以上を1on1に費やすことになり、事前準備やフォローアップを含めれば工数はさらに膨らみます。

一方、部下にとっても通常業務に加え、話す内容を考える時間が負担となる場合があります。とくに「何を話すかわからない」といった状況では、準備の段階から負担が生まれがちです。

また、業務が立て込む時期には「この時間で仕事を進めたい」と感じやすく、上司との関係性に不安がある場合は、1on1そのものがストレスになる場合もあります。

こうした負担が効果に見合わないと感じられると、1on1は形式化し、成長支援や信頼構築といった本来の目的が果たされなくなるおそれがあります。運用を定着させるには、繁忙期は頻度を下げたり、部下一人ひとりの状況に応じた柔軟な対応を検討しましょう。

適切に実施しないと効果が出ない

1on1は適切なスキルや運用方法が伴わなければ、時間を浪費するだけの形骸的な取り組みに陥る可能性があります。たとえば、上司の傾聴力・質問力・フィードバック力といった基本的なコミュニケーションスキルが不十分なまま導入されていると、形骸化しやすいです。

その結果として、上司が一方的に話し続けるだけで、部下が意見を言う余地がない1on1や、表面的なやり取りで終わるケースが見受けられます。さらに、目的やアジェンダが曖昧なまま進行し、事後のフォローアップもされないまま、ただの業務報告や雑談で終わることも珍しくありません。

加えて、心理的安全性が確保されていない環境では、部下が本音を語れず、対話の質が浅くなります。こうした状況では、1on1にかける時間や労力に見合う成果は得られず、「やらされ感」や形式だけの取り組みといった不満が広がります。

とくに、上司自身が義務感だけで取り組んでいる場合、その姿勢は部下にも伝わり、両者にとって無意味な時間となりかねません。

モチベーション低下のリスクがある

1on1は不適切な方法で行うと、モチベーションを下げる原因にもなり得ます。とくに安心して話せる環境ではないと、1on1が上司からの一方的な否定や指摘の場となり、部下は萎縮しがちです。

たとえば、毎回課題や改善点ばかりを指摘され、良い点や成長を認められる機会がないと、自信を失い評価されないと感じるようになります。また、率直に悩みを打ち明けても、何の対応もない状況では話してもムダという失望感が蓄積されます。

さらに、キャリアや成長への希望を共有しても、実際の業務内容が変わらなければ、上司や組織への信頼は薄れ、やがてモチベーションの低下に直結します。上司が1on1を形式的に済ませたり、部下と真剣に向き合う姿勢を欠いたりすると、部下は自分の声は軽視されていると感じ、業務に対する主体性が失われる場合もあります。

【関連コンテンツ】

状況によっては逆効果になる

1on1は組織の状況や個人の特性によっては、導入が適さない場合もあります。

たとえば、短期的な成果が求められるプロジェクトチームでは、週次の1on1よりも即時のフィードバックや臨機応変な対話の方が効果を発揮しやすいでしょう。また、日常的にオープンな対話ができている小規模なチームでは、形式的な1on1を設けると負担となるケースもあります。

上司と部下の相性や、個々のコミュニケーションスタイルが合わない場合には、1on1がかえってストレスとなり、生産的な会話が生まれにくくなります。とくに、信頼関係が築けていない状態では、1on1が緊張と不安を生む場となり、モチベーションやパフォーマンスを損なうおそれがあります。

さらに、組織変革や緊急対応が求められる時期には、限られた時間を1on1に充てる優先度に疑問が生じることもあるでしょう。加えて、1on1という形式そのものを好まない社員に対し、無理に実施を求めることでストレスを与えるリスクも無視できません。

やめてほしいと思われない1on1を実現する5つの対策

1on1をやめてほしいと思われてしまう状況を改善し、効果的で価値ある1on1を実現するために、以下の具体的な対策について解説します。

<効果的な1on1を実施する5つの対策>

1on1の目的を再確認し全社員に共有する

事前に話す内容や流れを共有する

上司がスキルを学ぶ機会を作る

実施頻度や時間を見直す

信頼されるフィードバックの工夫をする

1on1の目的を再確認し全社員に共有する

流行っているから、他社が導入しているからといった表面的な理由で1on1を取り入れ、本質的な目的が共有されないまま運用されているケースがあります。この目的不在こそが、1on1を「やめてほしい」と感じられる要因となっています。

ただ週1回の1on1を実施するようにと形式を指示するだけでは不十分で、なぜ実施するのか、どのような価値をもたらすのかを丁寧に説明する姿勢が大切です。

上司が「やらされ仕事」と感じている場合、その空気は部下にも伝わり、対話の意味が失われてしまいます。このような事態を防ぐには、1on1の効果や成果を測定・評価する仕組みを整え、定期的な振り返りを通じて形骸化を防ぐことが大切です。

目的が明確になれば、「何を話せばよいのかわからない」といった戸惑いも減り、自然と対話の質が向上します。研修やガイドラインを活用して意義を浸透させることで、1on1は「やめたいもの」から「続けたいもの」へと認識が変わっていくでしょう。

事前に話す内容や流れを共有する

話すことがない、時間がムダといった不満を解消するには、1on1の事前準備とアジェンダの共有が効果的です。上司・部下ともに準備不足のまま臨むため、その場の雑談や思いつきで終始し、有意義な対話に発展しにくくなります。

こうした状況を改善するために、以下のテンプレート例を紹介します。

カテゴリー | 内容(話したいこと・相談したいこと) |

|---|---|

業務の進捗 | ・今週、今月のタスクの進み具合 |

課題・悩み | ・つまずいている業務、サポートしてほしいこと |

キャリア・スキル | ・興味のある分野や伸ばしたいスキル |

フィードバック | ・もらったアドバイスへのリアクション |

チーム・組織への提案 | ・改善したい業務フローや気づき |

その他(自由記入) | ・雑談したいことや最近感じたこと |

可能であれば、1on1の2〜3日前に上司へ共有し、双方が準備できる状態をつくっておきましょう。

また、「30分の時間をどう使うか」といった配分を考えておくと、重要なテーマにしっかり時間を割けるようになります。1on1での決定事項や次回までのアクションは記録しておき、次回の対話に活用すると継続的な成長支援につながります。

部下が自ら議題を用意し、目的意識を持って臨めば、「やらされている感覚」から「自分の成長のための対話」へと認識が変わり、モチベーション向上にもつながっていくでしょう。

【関連コンテンツ】

上司がスキルを学ぶ機会を作る

1on1の質は、上司のコミュニケーションスキルに左右されます。しかし、上司がマネジメント経験や研修の不足から、傾聴力・質問力・フィードバック力といった基本スキルを十分に備えていない場合があります。

その結果、一方的に話し続ける「モノローグ型」や、表面的な質問だけで終わる形骸化した1on1に陥るケースも少なくありません。このような課題を解決するには、組織が上司のスキル習得を支援する必要があります。

たとえば、アクティブリスニングやオープンクエスチョンの活用法、建設的なフィードバックの伝え方といった基礎スキルに関する研修を実施しましょう。ロールプレイや実践的なワークショップを通じたトレーニングも有効です。

また、上司同士が効果的な取り組みを共有できる場を設ければ、成功例や課題の対応策を学び合うことが可能になります。さらに、部下からの匿名フィードバックを活用して、1on1の質を定期的に振り返る仕組みも有効です。

【関連コンテンツ】

実施頻度や時間を見直す

1on1は画一的な実施頻度や時間設定を見直し、状況に応じて柔軟に調整することも効果的です。

週1回30分や隔週1時間といった定型的な設定が、すべての状況に適しているとは限りません。たとえば、プロジェクトの締切直前に形式的な1on1を実施すれば、「この時間を仕事に充てたい」と部下が感じるのも無理はありません。

業務の繁忙度に応じて頻度を見直し、忙しい時期には一時的に回数を減らす、あるいは時間を短縮するなど工夫をするとよいでしょう。

また、部下の経験値によって最適な頻度は異なります。新入社員や新規配属者には週1回の対話が効果的ですが、経験豊富なメンバーには隔週や月1回でも十分な場合があります。

目的に応じた時間配分も重要です。進捗確認などの日常的な内容には15〜20分、キャリア相談や重要な課題に関しては45〜60分程度を確保すると、メリハリが生まれます。

形式も柔軟に考え、オフィスでの対面だけでなく、カジュアルなカフェミーティングやウォーキング、リモートでの実施といった選択肢も視野に入れましょう。

重要なのは、部下の意向を反映した設計です。「今の頻度や時間設定はどうか?」と定期的に意見を聞き、必要に応じて見直しましょう。

信頼されるフィードバックの工夫をする

1on1は信頼性の高いフィードバック手法を確立すると、批判されるなどの不安を払拭できます。以下に、効果的なフィードバックのポイントをまとめます。

ポイント | 内容 |

|---|---|

具体性と構造 | ・SBIモデル(状況、行動、影響)を活用する |

バランスの重視 | ・強みや貢献も具体的に伝える |

人格否定の回避 | ・人格批判ではなく行動に着目する |

評価との切り離し | ・「この対話は評価と関係ない」と伝える |

双方向性の確保 | ・部下からのフィードバックも受け入れる |

過去との連続性 | ・過去の指摘と比較して成長点を伝える |

ネガティブな指摘に偏らず、強みや貢献についても具体的に言及することが信頼関係の構築につながります。また、人格への攻撃は避け、行動や成果に焦点を当てましょう。

【関連コンテンツ】

1on1以外で工夫できる4つのコミュニケーション

1on1ミーティングがうまく機能していない、または負担に感じる状況において、代替または補完となる以下のコミュニケーション手段を解説します。

<1on1以外で工夫できる4つのコミュニケーション>

チームミーティングの活性化

チャットツールの活用

若手育成にメンター制度を導入する

気軽に相談できる職場環境づくり

1on1以外の手段を取り入れることで、組織の状況や個人の特性に応じた柔軟なコミュニケーション体制を築くヒントが得られます。

チームミーティングの活性化

個別の1on1に依存せず、チームミーティングを活性化させると、情報共有の効率化とチームの結束力を高められます。

1on1は個人の成長支援に特化していますが、チームミーティングはプロジェクトの全体像や意思決定の共有、メンバー間の相互理解を深める場として機能します。とくに、同じ内容を複数の1on1で繰り返すといった非効率を回避できる点は、大きなメリットといえるでしょう。

効果的なミーティングを行うには、目的とアジェンダを事前に明示し、参加者に共有しておくことが不可欠です。また、全員が発言できる雰囲気を作り、意見が偏らないように配慮することも重要です。

以下のチームミーティングの実践例を紹介します。

<チームミーティングの実践例>

週次の進捗共有で、各メンバーの課題や成果を可視化する

月1回の戦略会議で、中長期的な目標や方針を議論する

課題解決型のワークショップで、チーム全体の課題に取り組む

決定事項は記録して全員がアクセスできる状態にし、アクションと担当者を明確にすることで、次回以降のミーティングにもつなげやすくなります。

チャットツールの活用

チャットツール(Slack、Microsoft Teamsなど)を戦略的に活用すれば、時間や場所に縛られないスケジュールを合わせずに行える対話が可能となり、1on1の負担を大きく軽減できます。

わかりやすいメリットは、緊急性や重要度が高くない内容を相手の都合に合わせて送信・確認できる点です。その結果、1on1ではキャリア相談や複雑な課題など、対面での深い対話に時間を集中できます。また、チャットの履歴が残るため、後から内容を確認したり、関係者と共有したりする際にも便利です。

効果的に活用するには、目的別にチャンネルを分けて整理し、情報の見つけやすさと適切な通知設定を確保することが重要です。たとえば、日々の業務報告はチャットで済ませ、1on1では要点だけを深掘りする運用が効果的です。また、プロジェクトごとに専用チャンネルを設けることで、関係者間の情報共有もスムーズになります。

ただし、チャットは便利な反面、「通知疲れ」や「情報過多」につながるリスクもあるため、1on1との適切な使い分けやチーム内での運用ルールの整備も欠かせません。

若手育成にメンター制度を導入する

直属の上司以外の先輩社員をメンターとして若手に割り当てるメンター制度は、1on1の補完あるいは代替として有効です。メンター制度とは、若手社員に直属の上司以外の先輩社員を割り当て、相談や成長支援を行う仕組みです。

とくに、キャリアの悩みや職場の人間関係、上司との接し方など、直属上司には相談しにくいテーマについて、評価に関与しない立場から助言が得られる点がメリットです。

メンター制度では、評価への影響を気にせず、本音で話せる環境が確保されやすくなります。たとえば、入社2〜3年目の若手に対し、別部署で5〜10年目の中堅社員をメンターに設定し、月1回程度の定期対話を行うといった形式が考えられます。

制度を効果的に機能させるには、相性や専門性を踏まえた適切なマッチングが重要です。加えて、メンターには傾聴や質問などのスキルを習得させる研修を提供し、対話の質を高める工夫も必要になります。

若手社員にとっては多様なキャリア観に触れる機会となり、メンター側も人材育成力の向上につながります。さらに、部門を越えたネットワークの形成が進み、組織全体の育成力を高める効果も期待できます。

【関連コンテンツ】

気軽に相談できる職場環境づくり

1on1が形骸化したり負担に感じられたりする背景には、日常的な対話の不足がある場合が少なくありません。週1回の1on1だけに頼る運用では、タイムリーな問題解決が難しく、限られた時間に多くの話題を詰め込む必要が生じ、かえってプレッシャーとなります。

コミュニケーション不足を防ぐため、気軽に相談できる職場環境作りの例を下記に挙げます。

<気軽に相談できる職場環境作りの例>

カジュアルに会話できるスペース(例:カフェコーナー)を設ける

上司が「オープンアワー」を設定し、自由に声をかけられる時間帯を作る

ランチタイムに「ランチ&ラーン」を実施し、学びや相談の機会を日常化する

安心して話せる環境には、リーダー自らが失敗談や課題を率直に共有し、「弱さを見せてもよい」風土を作る姿勢が求められます。また、質問や意見に対して否定的な反応を避け、前向きな姿勢を称える文化を育てることも重要です。

進める方法を見直して1on1をやめてほしいをなくそう

1on1は本来、信頼関係構築や成長支援のための有効なツールですが、目的不明確、スキル不足、心理的安全性の欠如などにより形骸化することがあります。

「やめてほしい」と感じる場合は、目的の再確認、事前準備の徹底、実施頻度の見直し、フィードバック方法の工夫が効果的です。また、チームミーティングやチャットツールなど代替手段の活用も検討価値があります。

大切なのは形式に囚われず、自分たちに合ったコミュニケーション方法を見つけることです。無理に続けるより、本音で話し合える関係性づくりを優先しましょう。