エンゲージメント経営とは?メリットと3つの導入事例、実践方法を解説

組織状態の把握から分析・課題抽出までワンストップで実現

- エンゲージメント経営とは?

- 従業員満足度(ES)やモチベーションとの明確な違い

- なぜ今、日本の組織でエンゲージメント経営が注目されるのか?

- エンゲージメント経営がもたらす3つのメリット

- 離職率の低下と優秀人材の定着が実現できる

- 生産性と業績が向上する組織体質が構築できる

- 職場の人間関係が良好になり、心理的安全性が高まる

- エンゲージメント経営導入の5ステップ

- 1.現状把握のためエンゲージメントスコアを測定

- 2.課題の明確化と優先順位づけ

- 3.目標設定と具体的なアクションプラン策定

- 4.施策の実行と組織への浸透

- 5.効果測定と継続的な改善

- エンゲージメントを高める5つのポイント

- マネジメント層の意識改革を促す

- 社員の貢献を「見える化」し、正当に評価する

- キャリアパスや成長機会を提供する

- 働きやすさと働きがいの両立を目指す

- 企業理念・ビジョンを社員と共有する

- エンゲージメント経営を学べる2冊の書籍

- 『エンゲージメント経営の教科書』(柴田彰著)

- 『従業員のパフォーマンスを最大限に高める エンゲージメント カンパニー』(広瀬 元義著)

- エンゲージメント向上の3つの成功事例

- 「サーベイ結果が出たら終わり」ではなくその先へ。HRBrainと二人三脚で進める組織改善

- 現場主導の組織改善を図る。 従業員がいきいきと働くための取り組みとは

- おすすめのエンゲージメント向上ツール「HRBrain」

- エンゲージメント経営を導入して、強い組織をつくろう

近年、多くの企業が「人が辞めない組織づくり」や「自律的に働く人材の育成」に頭を悩ませる中で、注目を集めているのがエンゲージメント経営です。

エンゲージメント経営は、単なる満足度やモチベーションとは異なり、エンゲージメントは主体的な行動を伴う深い関与の状態を指し、離職率の低下や生産性の向上、良好な人間関係の形成といった多くのメリットをもたらします。

特に、働き方の多様化や人材確保が課題となる今の時代において、エンゲージメント経営は企業の持続的な競争力を左右する重要なテーマとなっています。

本記事では、エンゲージメント経営の基本から、具体的なメリット、導入事例、実践方法までをわかりやすく解説します。

エンゲージメント経営とは?

エンゲージメント経営とは、従業員が仕事や組織に対して「自発的に貢献したい」と思える状態をつくり出す経営手法です。

従業員満足度やモチベーションと異なり、企業と従業員が双方向で信頼関係を築き、共に成長することを目的としています。この考え方に基づく経営を実践することで、離職率の低下や生産性の向上、組織への定着率アップなど、多くのメリットが期待できます。

近年では、働き方の多様化や人材不足といった背景から、エンゲージメント経営が日本企業でも注目されており、企業の競争力強化に欠かせない施策として導入が進んでいます。

【関連コンテンツ】

従業員満足度(ES)やモチベーションとの明確な違い

項目 | エンゲージメント経営 | 従業員満足度(ES) | モチベーション |

|---|---|---|---|

定義 | 組織や仕事に対して自発的に貢献しようとする心理的状態 | 職場環境や待遇に対する満足度 | 仕事に対する意欲ややる気 |

主体性 | 高い(自ら貢献したいという意志) | 低め(与えられた条件への反応) | 状況に依存(報酬や環境で変動しやすい) |

測定指標 | エンゲージメントスコア(貢献意欲・組織共感度など) | 満足度調査(福利厚生・上司の対応など) | 行動観察・自己申告による評価 |

アプローチの方向性 | 組織と従業員が双方向に関わる関係を構築 | 従業員に快適な環境を提供 | モチベーター(報酬・目標など)でやる気を刺激 |

従業員エンゲージメントは、従業員満足度(ES)やモチベーションとは異なる概念です。従業員満足度は「職場に対する満足度」、モチベーションはやる気や意欲を指しますが、いずれも比較的受動的な状態を表します。

一方、エンゲージメントは「自発的に貢献したい」という主体的な姿勢を意味し、企業のビジョンや価値観に共感し、目標達成に向けて自ら行動する意欲が根底にあります。

たとえば、満足度が高くても「居心地がよいだけ」で仕事に積極性がない場合もありますが、エンゲージメントが高い従業員は、自ら課題を見つけ改善提案を行うなど、企業の成長に直接的に貢献します。

このように、エンゲージメントは単なる感情ではなく、行動を伴う深い関与の状態であり、企業の持続的成長にとって欠かせない指標です。

【関連コンテンツ】

なぜ今、日本の組織でエンゲージメント経営が注目されるのか?

現在、日本の多くの企業が人手不足、若手人材の早期離職、生産性の低下といった課題に直面しています。

これらの背景には、少子高齢化による労働力の減少や、働き方の多様化、価値観の変化などがあり、従来の管理型マネジメントでは対応しきれなくなっている状況です。

こうした状況下で、従業員一人ひとりが自律的に働き、組織とのつながりを感じながら成果を上げるエンゲージメント経営が注目されています。

単なる満足度の向上ではなく、企業と従業員の信頼関係を強化し、双方の成長を実現するこの考え方は、持続可能な経営や競争力向上の鍵として、多くの企業で導入が進んでいます。

エンゲージメント経営がもたらす3つのメリット

ここでは、エンゲージメント経営を導入することで企業が得られる具体的なメリットについて、初心者の方にもわかりやすく解説します。エンゲージメント経営は、従業員の意欲向上だけでなく、組織全体に多岐にわたる好影響をもたらします。

エンゲージメント経営がもたらす主なメリットには、特に以下の3点が挙げられます。

<エンゲージメント経営がもたらす3つのメリット>

離職率の低下と優秀人材の定着が実現できる

生産性と業績が向上する組織体質が構築できる

職場の人間関係が良好になり、心理的安全性が高まる

離職率の低下と優秀人材の定着が実現できる

エンゲージメント経営を実践することで得られる大きなメリットのひとつは、従業員の離職率低下と、企業にとって財産である優秀な人材の定着です。

従業員が自社に対して強い愛着や信頼感を持ち、仕事に誇りを感じるようになると、その組織で働き続けたいという意欲が高まります。

エンゲージメント向上施策には、キャリア成長の機会提供、公正な評価制度、良好な職場環境の整備などが含まれており、これらが総合的に作用して従業員の定着を促進します。特に、新規採用や育成にかかるコスト、さらには人材流出による知識・ノウハウの損失は、企業にとって大きな負担です。

エンゲージメントを高めることは、これらのリスクを軽減し、組織の安定的な成長基盤を築く上で非常に効果的なアプローチと言えるでしょう。

【関連コンテンツ】

生産性と業績が向上する組織体質が構築できる

エンゲージメント経営の導入は、組織全体の生産性向上と、それに伴う持続的な業績アップを実現する組織体質への変革を促します。従業員エンゲージメントが高い状態では、従業員一人ひとりが自身の仕事に情熱と責任感を持ち、より集中して業務に取り組むようになります。

これにより、個々の業務効率が改善されるだけでなく、提供する製品やサービスの質も向上する傾向があります。さらに重要なのは、エンゲージメントの高い従業員は、現状に満足することなく、常に改善点を見つけ出そうと主体的に行動する点です。

業務プロセスの効率化や新しいアイデアの提案、イノベーションの創出といった動きが活発化し、組織全体の活力を高めます。これらの相乗効果が、最終的に企業の収益性向上や市場競争力の強化という形で明確な成果につながるのです。

【関連コンテンツ】

職場の人間関係が良好になり、心理的安全性が高まる

エンゲージメント経営を推進する過程では、組織内のコミュニケーションのあり方が見直され、活性化します。

これにより、従業員同士の信頼関係が深まり、結果として心理的安全性の高い職場環境が育まれます。心理的安全性とは、従業員が組織の中で、自分の意見や考えを安心して表明でき、疑問を呈したり、失敗を恐れずに新しいことに挑戦したりできる状態を指します。

エンゲージメント向上のための施策には、経営層からの透明性の高い情報共有、定期的な1on1ミーティング、部門を超えた連携の奨励、感謝や称賛を伝え合う文化の醸成などが含まれます。

これらの取り組みを通じて、風通しの良い人間関係が構築され、従業員は孤立感を抱くことなく、チームの一員として尊重されていると感じられるようになります。

心理的安全性が高まると、建設的な意見交換が活発になり、ハラスメントの予防やメンタルヘルスの向上にもつながります。

【関連コンテンツ】

エンゲージメント経営導入の5ステップ

ここでは、エンゲージメント経営を組織に効果的に導入し、従業員の意欲と企業の成長を持続的に高めていくための具体的な5つのステップを解説します。

これらのステップを計画的に進めることで、エンゲージメント向上の取り組みを成功に導くことが可能です。

導入プロセスは、主に以下の段階で構成されます。

<エンゲージメント経営導入の5ステップ>

- 現状把握のためエンゲージメントスコアを測定

- 課題の明確化と優先順位づけ

- 目標設定と具体的なアクションプラン策定

- 施策の実行と組織への浸透

- 効果測定と継続的な改善

1.現状把握のためエンゲージメントスコアを測定

エンゲージメント経営を始めるにあたり、最初のステップは組織の今を正確に知ることです。そのために、従業員エンゲージメントサーベイなどを活用して、現在のエンゲージメントスコアや関連する指標を客観的に測定します。

この現状把握は、感覚や憶測に頼らず、データにもとづいて課題を発見し、後の施策の効果を検証するための重要な基準点となります。サーベイを実施する際は、その目的を従業員に明確に伝え、回答の匿名性を確保することで、率直な意見を引き出し、信頼性の高いデータを収集することが大切です。

年に一度の包括的な調査や、より短いサイクルで行うパルスサーベイなど、目的に応じた方法を選びましょう。この段階で得られたデータが、エンゲージメント向上の羅針盤となります。

【関連コンテンツ】

2.課題の明確化と優先順位づけ

現状のエンゲージメントレベルを把握した次のステップは、収集したデータを詳細に分析し、組織が抱える具体的な課題を明らかにすることです。特定された課題の中から、取り組むべきものの優先順位を決定します。

すべての問題に一度に対処しようとすると、リソースが分散し、効果的な結果を得にくくなります。そのため、サーベイ結果を部署別、役職別、勤続年数別などの属性で分析し、どの層にどのような課題が潜んでいるのか、エンゲージメントを特に低下させている要因は何かを特定します。

その上で、組織全体への影響度や改善の緊急性、実現可能性などを考慮し、最も効果が期待できる課題に焦点を絞り込むことが、限られたリソースを有効活用し、成果に繋げるための鍵となります。

3.目標設定と具体的なアクションプラン策定

課題とその優先順位が明確になったら、次に取り組むのはエンゲージメント向上に関する具体的な目標の設定と、それを達成するための詳細なアクションプランの策定です。

目標は、「SMARTの法則」に沿って設定すると、より実効性が高まります。

SMARTの法則

Specific:具体的

Measurable:測定可能

Achievable:達成可能

Relevant:関連性のある

Time-bound:期限付き

たとえば、「半年以内に特定の部署のエンゲージメントスコアをX%向上させる」といった形です。アクションプランでは、この目標を達成するために「誰が」「何を」「いつまでに」「どのように」行うのかを具体的に落とし込みます。

施策内容、実施スケジュール、担当者、必要な予算、進捗を測るための中間指標(KPI)などを明確にすることで、計画的かつ効率的に施策を進めることが可能になります。

【関連コンテンツ】

4.施策の実行と組織への浸透

具体的なアクションプランが完成したら、いよいよ施策の実行段階に入ります。計画倒れに終わらせず、着実に施策を進めることが重要ですが、同時に、これらの取り組みが組織全体に理解され、受け入れられるように働きかけることが不可欠です。

新しい施策を導入する際には、従業員が変化に対して戸惑いや抵抗を感じることもあります。そのため、施策の目的や背景、期待される効果などを経営層や管理職から丁寧に説明し、全社的な意識改革を促す必要があります。

特に管理職は、部下のエンゲージメントに直接影響を与えるキーパーソンであるため、彼らが施策の意図を深く理解し、部下を積極的にサポートできるよう、研修機会の提供や権限委譲を進めることが効果的です。

現場の従業員の声を吸い上げ、改善に活かすボトムアップの姿勢も、施策を組織文化として根付かせるうえで大切になります。

5.効果測定と継続的な改善

エンゲージメント向上の取り組みは、施策を実行して終わりではありません。施策の実行後、一定期間が経過したら、再度エンゲージメントサーベイなどを用いて効果を測定し、設定した目標に対する達成度合いを客観的に評価することが不可欠です。

この効果測定の結果を分析し、どの施策が有効であったのか、あるいは期待した効果が得られなかった施策は何か、その原因はどこにあるのかを明らかにします。

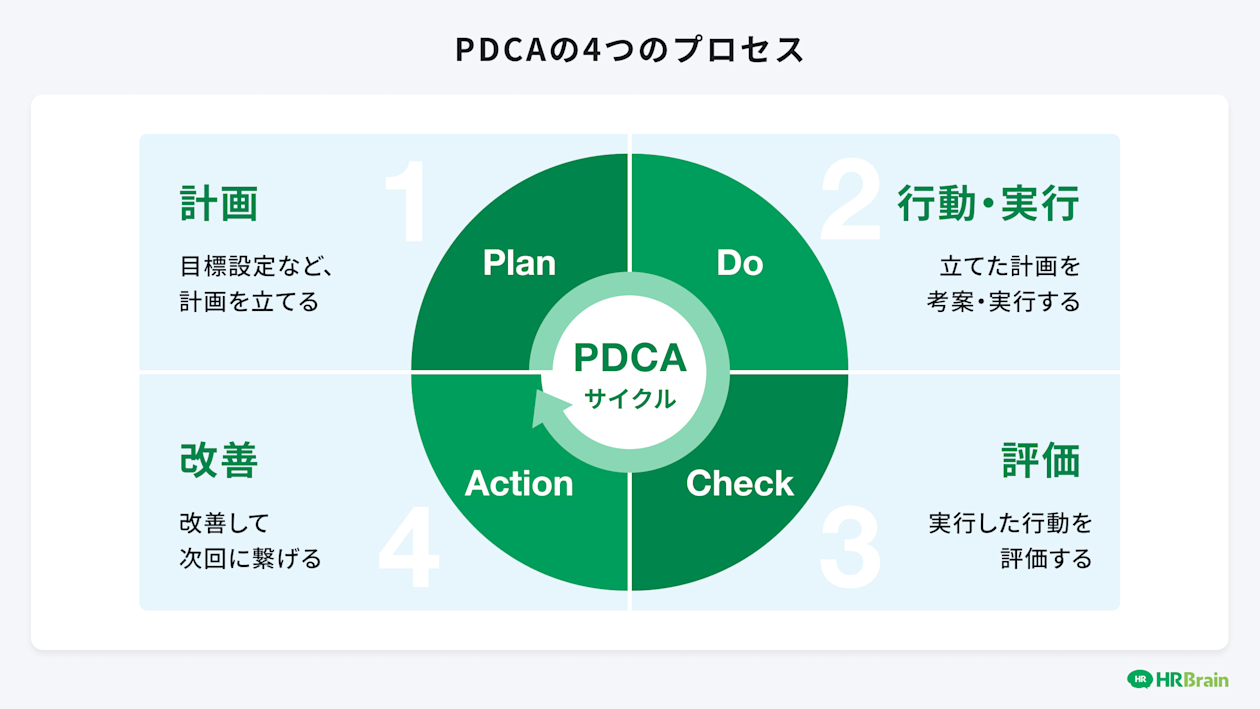

その分析結果にもとづいて、次のアクションプランを改善し、さらに実行していくというPDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を継続的に回していくことが重要です。

エンゲージメントの状態や組織を取り巻く環境は常に変化するため、一度の成功や失敗に一喜一憂せず、データに基づいた学習と適応を繰り返しながら、長期的な視点で取り組みを続ける姿勢が、エンゲージメント経営を組織文化として定着させ、持続的な成果に繋げる鍵となります。

【関連コンテンツ】

エンゲージメントを高める5つのポイント

ここでは、従業員のエンゲージメントを効果的に高め、組織全体の活力を向上させるために企業が注力すべき、5つの重要なポイントについて具体的に解説します。

これらの要素は相互に関連し合い、継続的に取り組むことで、エンゲージメントの高い組織文化を育むことができます。

主なポイントは以下の通りです。

<エンゲージメントを高める5つのポイント>

マネジメント層の意識改革を促す

社員の貢献を「見える化」し、正当に評価する

キャリアパスや成長機会を提供する

働きやすさと働きがいの両立を目指す

企業理念・ビジョンを社員と共有する

マネジメント層の意識改革を促す

従業員のエンゲージメント向上において、日々部下と接するマネジメント層の役割は極めて重要です。管理職がエンゲージメントの意義を深く理解し、部下の意欲を引き出すような関わり方を実践することが、施策全体の成否を左右すると言っても過言ではありません。

そのためには、まず管理職自身のエンゲージメントに対する意識改革が不可欠です。企業は、管理職向けにエンゲージメント向上のための研修を定期的に実施し、具体的な行動変容を促す必要があります。

また、エンゲージメント向上への貢献を管理職の評価項目に含めるなど、組織としてその重要性を示すことも有効です。管理職が率先してエンゲージメントの高いチーム作りに取り組む意識を持つことが、組織全体のエンゲージメント向上への第一歩となります。

【関連コンテンツ】

社員の貢献を「見える化」し、正当に評価する

従業員が自身の働きや組織への貢献を実感し、それが正当に評価されていると感じることは、エンゲージメントを高めるうえで大切です。

そのためには、まず社員の貢献を見える化する工夫が求められます。たとえば、個々の目標達成度だけでなく、チームへの協力姿勢や新しい取り組みへの挑戦といったプロセスも可視化し、評価の対象とすることが考えられます。

さらに、その評価は透明性が高く、公正であることが不可欠です。評価基準を明確に公開し、定期的なフィードバックを通じて、従業員が納得感を持てるように努める必要があります。

感謝の言葉を伝え合うサンクスカード制度や、貢献を称え合うピアボーナスのような仕組みも、日々の頑張りを見える化し、承認する文化を醸成するのに役立ちます。貢献が正しく認識される安心感が、信頼と意欲の向上につながります。

【関連コンテンツ】

キャリアパスや成長機会を提供する

従業員が自社で働き続ける中で、自身のキャリアの将来像を描き、成長を実感できることは、エンゲージメントを維持・向上させるための強力な動機付けとなります。

企業が従業員の成長を積極的に支援する姿勢を示すことは、学習意欲を高め、組織への貢献意欲を育むうえで欠かせません。具体的な取り組みとしては、まず社内でのキャリアステップや昇進・昇格の基準を明確に示すことが挙げられます。

加えて、階層別研修や専門スキル研修、資格取得支援制度などを充実させ、多様な学習機会を提供することも重要です。

また、上司との定期的な1on1ミーティングを通じてキャリアに関する相談ができる環境や、新しい業務に挑戦できる社内公募制度、メンター制度なども、従業員の成長を後押しし、エンゲージメント向上に貢献します。

【関連コンテンツ】

働きやすさと働きがいの両立を目指す

従業員のエンゲージメントを持続的に高めるためには、安心して業務に集中できる働きやすさと、仕事そのものに意義や達成感のある働きがいの、両面からのアプローチが不可欠です。

働きやすさとは、長時間労働の是正、適切な休暇制度、ハラスメントのない安全な職場環境、リモートワークやフレックスタイム制といった柔軟な勤務形態などを指します。これらは従業員の心身の健康を支え、ストレスを軽減するうえで重要です。

一方で、働きがいは、仕事の目的や社会への貢献を実感できること、自身の能力や創造性を活かせること、挑戦的な目標に取り組めること、その成果が認められることから生まれます。企業は、労働環境の整備と並行し、従業員が仕事の価値を深く理解し、主体的に業務に取り組めるような機会を提供することで、この2つの要素の好循環をつくりだすべきです。

企業理念・ビジョンを社員と共有する

企業の存在意義を示す企業理念や、組織が目指す未来の姿であるビジョンを、従業員一人ひとりと深く共有し、心からの共感を育むことは、エンゲージメント醸成の重要な基盤です。

従業員が自社の理念やビジョンを理解し、それに共感することで、自身の仕事が社会や会社の発展にどのように貢献しているのかを具体的に認識できるようになります。この認識が、日々の業務に対する誇りや使命感を生み出し、エンゲージメントを高めます。

理念やビジョンを効果的に浸透させるためには、経営層が自らの言葉で、情熱をもって繰り返し語りかけることが不可欠です。

また、全社集会や社内報、イントラネットといった多様な媒体を活用するだけでなく、従業員が参加するワークショップで理念について議論したり、日々の行動指針や人事評価制度に理念を反映させたりすることも有効な手段といえるでしょう。

【関連コンテンツ】

エンゲージメント経営を学べる2冊の書籍

ここでは、エンゲージメント経営についての理解をさらに深め、具体的な実践方法を学びたいと考えている人事担当者や経営者の方々に向けて、おすすめの書籍を2冊ご紹介します。

これらの書籍は、理論から実践まで、エンゲージメント経営を多角的に学ぶうえで参考になります。

特におすすめしたい書籍は以下の通りです。

<エンゲージメント経営を学べる2冊の書籍>

『エンゲージメント経営の教科書 企業と従業員の新しい関係』(柴田彰著)

『従業員のパフォーマンスを最大限に高める エンゲージメント カンパニー』(広瀬 元義著)

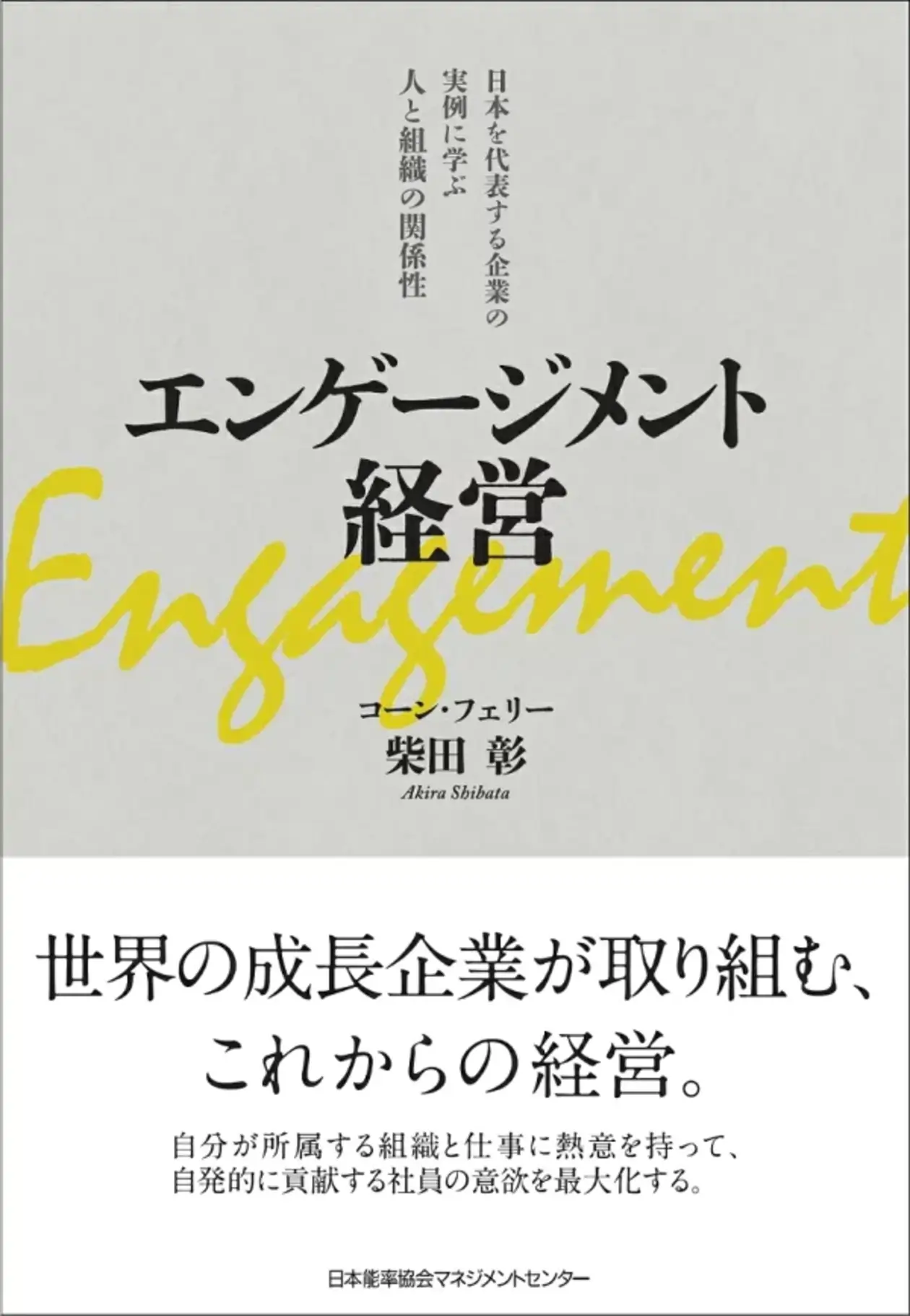

『エンゲージメント経営の教科書』(柴田彰著)

『エンゲージメント経営』(柴田 彰 著、2018年)は、従業員エンゲージメントを軸にした新しい経営の在り方を提案する一冊です。

著者は、企業の競争力や持続的成長の源泉が「人」にあるとし、従業員一人ひとりが「自律的に働きがいを感じながら貢献する状態=エンゲージメント」の重要性を強調しています。

本書では、エンゲージメントを「企業と従業員が信頼関係を築き、共通の目的に向かって主体的に行動できる状態」と定義し、それを実現するためのリーダーシップ、組織文化、マネジメント手法を具体的な企業事例を交えて紹介しています。

単なる満足度やモチベーションではなく、長期的な関係性と相互成長を重視する点が特徴で、経営層・人事・マネージャーにとって実践的な示唆に富んだ内容です。

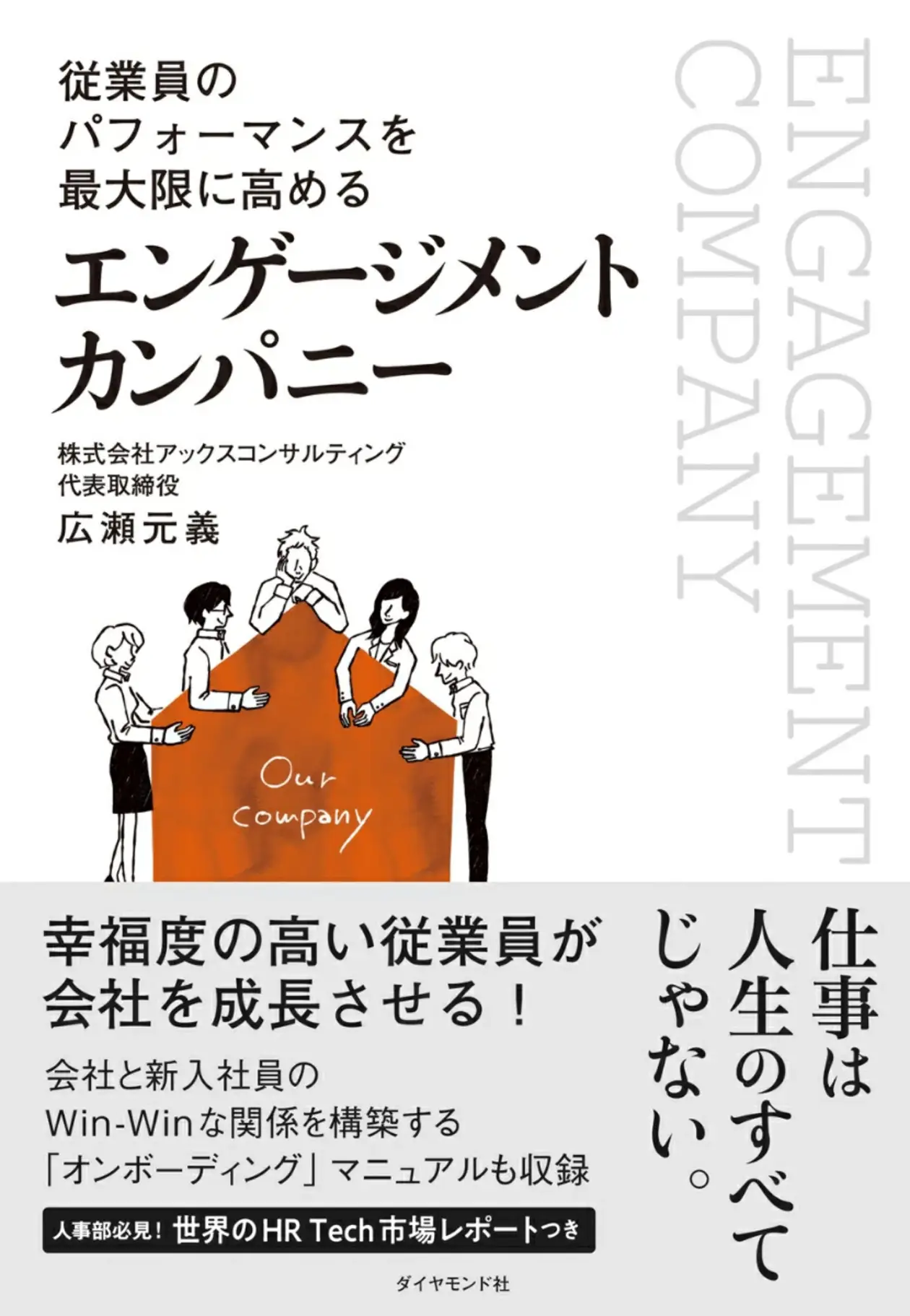

『従業員のパフォーマンスを最大限に高める エンゲージメント カンパニー』(広瀬 元義著)

(出典:Amazon|広瀬 元義 著|従業員のパフォーマンスを最大限に高める エンゲージメント カンパニー)

『従業員のパフォーマンスを最大限に高める エンゲージメント カンパニー』(広瀬元義 著、2020年)は、従業員エンゲージメントを高めることで組織の生産性と定着率を向上させる実践的な手法を紹介する一冊です。

本書では、エンゲージメントを「企業と従業員が信頼関係を築き、共通の目的に向かって主体的に行動できる状態」と定義し、それを実現するためのリーダーシップ、組織文化、マネジメント手法を具体的な企業事例を交えて紹介しています。

また、新入社員の早期離職を防ぐための「オンボーディング」の重要性や、目標管理手法「OKR」の導入、エンパワーメントとリーダーシップの在り方など、実践的な施策が多数紹介されています。特に、CHO(チーフ・ハピネス・オフィサー)の役割を通じて、従業員の幸福度を高めることが企業の成果向上につながると述べられています。

エンゲージメント経営を導入したい経営者や人事担当者にとって、具体的な施策と事例が豊富に盛り込まれており、実践的なガイドとなるでしょう。

エンゲージメント向上の3つの成功事例

ここでは、実際にエンゲージメント経営に取り組み、従業員の意欲向上や組織文化の改善といった顕著な成果を上げている企業の具体的な成功事例を3つ取り上げ、そのポイントを解説します。

これらの事例は、自社でエンゲージメント向上を推進する上での貴重なヒントとなるでしょう。

ご紹介する事例は、以下の通りです。

<エンゲージメント向上の3つの成功事例>

従業員に寄り添うサーベイ運用。 2,000名規模の組織改善の取り組みとは

「サーベイ結果が出たら終わり」ではなくその先へ。HRBrainと二人三脚で進める組織改善

現場主導の組織改善を図る。 従業員がいきいきと働くための取り組みとは

「サーベイ結果が出たら終わり」ではなくその先へ。HRBrainと二人三脚で進める組織改善

マルホ株式会社では、離職やエンゲージメントに関する問題意識はあるものの、課題の適切な特定や要因分析に十分な情報がなく、具体的な対策を打ちにくい状況にありました。特に、経営理念の刷新を進める中で、その理解度や浸透度を測る手段が求められており、定量的な組織の現状把握が急務となっていました。

こうした背景を受け、2022年にHRBrainの組織診断サーベイ「EX Intelligence」を導入。従業員エンゲージメントを定期的に可視化し、現場で起きている課題を数値として捉えられる仕組みを整えました。サーベイ結果は社内ポータルで公開し、執行役員との対話やタウンホールミーティングにも活用されることで、全社的な課題共有と改善意識の醸成を図っています。

感覚的だった課題が可視化され、組織全体で共通認識を持てるようになったことで、各部門での議論や改善アクションの検討が進展しました。結果をオープンにすることで従業員の意識も向上し、サーベイは経営層と現場の対話を深める材料としても機能しており、今後は部門横断での課題解決や、現場との継続的な意見交換を通じた施策実行へとつなげていく方針です。

【関連コンテンツ】

現場主導の組織改善を図る。 従業員がいきいきと働くための取り組みとは

東レ株式会社では従来の従業員サーベイが活用しにくく、現場での自律的な組織改善につながっていませんでした。結果のフィードバックに半年かかり、課長層からも「見方が分かりにくい」との声が上がっていました。また、コロナ禍以降のキャリア観の変化にも対応できず、人材定着やリテンション対策も不十分でした。

課題解決のため、2023年にHRBrainの組織診断サーベイ「EX Intelligence」を導入。サーベイ頻度を年1回に見直し、期待と実感のギャップを可視化する独自設計やシンプルなUIで、現場が主体的に活用できる環境を整備しました。導入時には専任コンサルタントが設問設計や閲覧権限の整備を支援しています。

導入後は各職場でアクションプランが策定され、組織改善が進行し、キャリア観に課題があった工場では研修や懇話会が実施されました。経営層やライン長の関与も高まり、社内ではサーベイへの関心が浸透。今後は人的資本開示や社外へのPRも視野に入れています。

【関連コンテンツ】

おすすめのエンゲージメント向上ツール「HRBrain」

従業員エンゲージメントの向上が企業成長のカギとなる中、多くの企業が注目しているのが「HRBrain 組織診断サーベイ」です。エンゲージメント経営とは、従業員が組織や仕事に「自発的に貢献したい」と思える状態をつくる経営手法であり、単なる満足度やモチベーションとは異なります。HRBrainは、そうしたエンゲージメントの可視化と改善に特化したツールです。

HRBrainでは、エンゲージメントスコアをはじめ、従業員の意欲や組織への共感度を数値で把握できるサーベイを提供しており、そこから課題の特定、施策立案、改善までをワンストップで支援します。実際に導入した企業では、離職率の低下、生産性の向上、心理的安全性の確保など、さまざまな効果が報告されています。

現在は、資料をダウンロードされた方限定で「お役立ち資料3点セット」も無料配布中です。この機会に、エンゲージメント経営の第一歩をHRBrainで踏み出してみてはいかがでしょうか。

エンゲージメント経営を導入して、強い組織をつくろう

エンゲージメント経営は、従業員一人ひとりが組織に誇りを持ち、自発的に貢献したくなる職場を実現するための強力なアプローチです。

離職率の低下、生産性の向上、良好な人間関係の構築といった効果は、単なる制度改革では得られない、組織文化そのものの変革によって生まれます。

これからの時代、企業の競争力を高めるには、従業員との信頼関係を築きながら成長する経営が不可欠です。まずはエンゲージメント経営を導入し、強い組織をつくりましょう。