スキル評価とは?基準・項目の作り方、4段階・5段階評価の特徴など

従業員一人ひとりのスキルを簡単に可視化

- スキル評価とは?その目的や重要性

- スキル評価とは業務の必要なスキルを可視化すること

- スキル評価の目的

- スキル評価が重要視される理由

- スキル評価システムを導入する5つのメリット

- 従業員が保有するスキルの可視化

- 効果的な人材育成

- 適切な人材配置

- 従業員のモチベーション向上

- 育成環境の評価による企業イメージの向上

- スキル評価システムを導入する3つのデメリット

- 明確な評価基準を作ることが難しい

- 評価者によってばらつきが生じる

- 評価基準の策定に工数がかかる

- スキルマップ評価

- ルーブリック評価

- スキル評価システムの作成方法

- スキルマップ評価の作成方法

- ルーブリック評価の作成方法

- スキル評価以外の評価方法

- 行動や姿勢を評価する情意・バリュー・コンピテンシー評価

- 目標や成果を軸に評価するMBO・成果評価

- 多面的に捉える評価する360度・グレード制度による評価

- スキルの段階評価と評価基準の特徴

- 厚生労働省の職業能力評価基準とは?

- スキルの段階評価の特徴

- スキル評価を組織運営に活かすためのポイント

- スキル項目は具体的かつ明確に挙げる

- 従業員がスキル評価シートの作成に関わる

- 会社や組織全体で共有できるようにする

- スキル評価は適切な設計と運用で人材力の底上げをしよう

「自社のスキル評価、本当にこれでよいのだろうか?」「基準が曖昧で、評価シートの項目にいつも悩む」などの不安を感じている方もいるのではないでしょうか。明確な評価方法がないまま運用すると、社員の成長支援が難しくなり、評価制度への不信感も高まります。

本記事では、スキル評価の基礎知識から、具体的なスキル評価表や実践的なテンプレート、効果的なスキル評価ツールの選び方までを解説します。さらに、納得感のある5段階・4段階評価のコツ、客観的なスキル評価点一覧の活用法も紹介します。

スキル評価とは?その目的や重要性

なぜスキル評価が重要視されるのか、以下の視点から解説します。

<スキル評価3つの基礎知識>

スキル評価とは業務の必要なスキルを可視化すること

スキル評価の目的

スキル評価が重要視される理由

スキル評価を理解すると、制度の目的が明確になり、活用の精度が高まります。

スキル評価とは業務の必要なスキルを可視化すること

スキル評価は、業務のために必要な能力や知識、実務経験を客観的に測定し、それぞれの保有状況や習熟度合いを明らかにする仕組みです。

このプロセスを通じて、企業は誰が、何を、どの程度できるかを具体的に把握し、可視化します。たとえば、個々の強みや、今後伸ばしていくべきスキル領域が明確になります。

また、組織内で足りているスキルと不足しているスキルを把握できます。収集されたスキルデータは、個人の成長支援だけではなく、人事配置や教育計画、評価制度の設計といった戦略的な人事施策にも活用できます。

【関連コンテンツ】

スキル評価の目的

スキル評価の主な目的は、組織と従業員の成長を促進する4つが挙げられます。

目的 | 概要 |

|---|---|

人材の適正配置 | ・従業員一人ひとりのスキルや強みを把握する |

能力開発計画の策定 | ・現在のスキルと目標レベルのギャップを明確にする |

公平な評価制度の構築 | ・明確な基準で評価をする |

スキルの可視化と戦略的人事 | ・組織全体のスキル状況を把握する |

スキル評価の目的の達成は、従業員の成長支援により企業の成長につながります。自社の課題や目標と照らし合わせ、評価制度を明確に設計しましょう

スキル評価が重要視される理由

スキル評価は、変化の激しいビジネス環境に対応し、企業の競争力を維持するために大切です。現代は、市場のニーズや技術革新が絶えず変化し、予測が難しい状況が続いています。この中で企業が成長するためには、従業員が必要なスキルをタイムリーに習得し、組織全体で柔軟に対応できる体制が必要です。

スキル評価は、必要なスキルセットを明確にし、計画的な育成を可能にします。従業員のスキルや知識は企業にとって重要な資源であり、現状を把握することで、育成方針や採用基準を明確にできます。

また、スキルが正当に評価され、成長の機会が提供されると、従業員の働く意欲が高まります。自身の強みやキャリアパスを認識すると主体的にスキルを磨き、キャリア形成や人材の確保と定着にもつながるでしょう。

スキル評価システムを導入する5つのメリット

スキル評価システムを導入すると得られる、以下の5つのメリットを詳しく解説します。

<スキル評価システムを導入する5つのメリット>

従業員が保有するスキルの可視化

効果的な人材育成

適切な人材配置

従業員のモチベーション向上

育成環境の評価による企業イメージの向上

スキル評価は、単に従業員の能力を測定するだけではなく、成長戦略や働きがいの向上にもつながる仕組みです。

従業員が保有するスキルの可視化

スキル評価システムを導入すると、従業員一人ひとりのスキルや知識、実務経験を客観的なデータとして明確に見える化できる点です。

見える化によって、各従業員がどの分野を得意とし、どの程度のスキルを持っているかを正確かつ公平に把握できます。従来は管理職の経験や主観による判断に頼ることが多かった能力の評価も、具体的なデータにもとづいて行えるため、信頼性が高まります。

スキルの可視化は、個人の能力を把握するだけではなく、チームや部門、組織全体のスキルギャップを明らかにします。たとえば、特定プロジェクトに必要なスキルを持つ人材を抽出したり、将来的に補うべきスキル領域を特定したりする際に、可視化されたスキル情報が判断材料になります。

また、スキルマップや人材データベースなどのツールを活用すれば、スキル情報を一元管理でき、必要なタイミングですぐに参照できる体制をつくれます。

【関連コンテンツ】

効果的な人材育成

スキル評価によって、各従業員の現在のスキルレベルとスキルギャップが明らかになります。これにより、必要な育成ポイントが明確になり、スキル向上につながります。客観的なデータにもとづいて、画一的ではない、以下のような個々に適した育成プランの基盤になります。

スキルギャップの状況 | 育成アプローチの例 |

|---|---|

特定の専門知識・技術の不足 | ・該当分野の専門研修、資格取得支援 |

実務経験・応用力の不足 | ・OJT、先輩社員によるメンタリング |

リーダーシップ・マネジメント能力の課題 | ・管理職研修、コーチング |

一部の企業では、スキル評価データと学習管理システムを連携し、スキルギャップに応じたeラーニングの推薦や進捗管理の仕組みを導入しています。これにより、従業員は自律的にスキルアップに取り組みやすくなります。

適切な人材配置

スキル評価システムを企業が導入し活用すると、従業員一人ひとりのスキルや適性、これまでの経験を客観的なデータにもとづいて正確に把握できます。適材適所が実現し、生産性や事業目標の達成にもつながります。

たとえば、新規プロジェクトや新規事業部門の立ち上げにあたり、必要な専門スキルやリーダー経験を持つ人材をスキル評価データから迅速に抽出し、配置することが可能です。

日常業務においても、現在の職務内容と実際に保有するスキルやキャリア志向にずれがないかを確認できます。ミスマッチが見つかれば、より活躍が見込める部署や役割への異動を検討する際の客観的な根拠としても有効です。

従業員のモチベーション向上

スキル評価システムを適切に運用すると、従業員の学習意欲や業務への積極性が高まり、モチベーション向上につながります。努力やスキルの成長が、客観的な評価基準にもとづいて正当に評価され、昇進・昇給・キャリアパスの実現に反映されるという流れが明確になるからです。

スキル評価後に実施するフィードバック面談では、上司から従業員に対して、強み・課題・期待される役割などの具体的な助言がされます。こうした面談は、自身の現状を把握し、前向きに自己成長に取り組むうえで重要です。

また、360度フィードバックのように多面的な視点を取り入れることで、評価の納得感が高まり、より建設的な自己改善が期待できます。企業が従業員の成長を支援する文化を明確に打ち出すと、モチベーションを長期的に維持しやすくなります。

育成環境の評価による企業イメージの向上

企業がスキル評価システムを運用し、従業員の能力開発とキャリア形成を支援する姿勢を明確に示すと、企業イメージの向上につながります。採用市場においては、人材育成に力を入れている企業や社員が成長できる環境が整っている企業として魅力が増し、採用競争において優位になる可能性があります。

また、成長意欲の高い若手やキャリアアップを目指す中途人材は、入社後にスキルを伸ばせる環境か、キャリアパスが見える企業に集まりやすくなっています。このため、自社のスキル評価制度や育成プログラムのLMSを活用したeラーニング、資格取得支援、専門研修などを積極的に発信するとよいでしょう。

スキル評価システムを導入する3つのデメリット

スキル評価システムには、導入や運用には注意すべき点があります。

<スキル評価システムを導入する3つのデメリット>

明確な評価基準を作ることが難しい

評価者によってばらつきが生じる

評価基準の策定に工数がかかる

制度の効果を十分に発揮させるには、明確な評価基準が難しいなど想定される課題を事前に把握しましょう。

明確な評価基準を作ることが難しい

スキル評価システムを導入する際に、全従業員にとって公平かつ客観的と受け取られる評価基準を整える難しさがあります。コミュニケーション能力やリーダーシップなど、数値化が難しいソフトスキルや、高度な専門性を要する業務では基準が曖昧になりやすくなります。

評価基準が不明確な場合、従業員は何を目指せばよいかわからず、結果に対する納得感が得られません。この問題は、スキル定義やスキルレベルの基準が部門ごとに異なる解釈で作成されるためです。

また、数値化しにくい能力を無理に定量評価すると、実態とかけ離れた基準になるおそれもあります。加えて、職種や職位が多様な企業では、全社共通で適用できる評価基準の設計が困難です。

まず評価の目的を明確にし、対象スキルを絞り込む必要があります。そのうえで、自社に合わせたカスタマイズを行うとよいでしょう。

さらに、優れた成果をあげる人の能力・行動特性や、仕事で必要なスキルや行動をリスト化した、コンピテンシーディクショナリーを活用します。誰が見ても同じように判断できる具体的な行動を基準にすれば、客観性を高められます。

策定段階から現場の従業員や管理職の意見を取り入れ、一緒に基準を作成するプロセスも重要です。

評価者によってばらつきが生じる

スキル評価システムの運用の中で、評価者のスキルや主観、無意識の思い込みによって、同じ能力や成果を持つ従業員でも評価結果に差が出るケースがあります。この評価の不一致は、制度の公平性への信頼を損ない、従業員のモチベーションを低下させるおそれがあります。

主な原因は、以下の評価者の知識不足による評価エラーです。

項目 | 内容 |

|---|---|

ハロー効果 | 第一印象の影響で他の項目まで高く評価してしまう誤り |

中心化傾向 | 極端な評価を避け、平均的な評価に偏る傾向 |

評価基準のずれ | 評価基準の解釈や運用方法が浸透しておらず、評価に差が出る状態 |

評価者の経験不足 | 業務や評価対象への理解が浅く、正確な評価が困難になる状態 |

特に、業務上の接点が少ない部下を評価する場合、観察情報が限定され偏った評価につながる可能性があります。

対策としては、評価者向けの継続的な研修が重要です。研修では、評価基準の理解、評価エラーの回避法、状況・課題・行動・結果を具体的に聞き出すSTAR法などの面談技法を習得させると効果的です。さらに、評価のばらつきを防ぐには、複数の評価者が意見交換を行うキャリブレーションを定期的に実施し、認識のずれを調整するとよいでしょう。

加えて、上司だけではなく、同僚や部下からも意見を集める360度フィードバックのような、多角的な視点を取り入れ、評価者1人の主観に偏った判断を避けられます。

評価基準の策定に工数がかかる

スキル評価システムを質の高い評価基準にしようとすると、策定する工数の大きさが課題にあがりやすいです。特に、すべての職種や階層に共通する客観的な基準をゼロから作成するには、多くの時間と人的リソースが必要です。

中小企業などで人事部門のリソースが限られている場合は、導入の妨げになります。まずは、業務内容を分析し、職務ごとに必要なスキルを洗い出し、スキルごとにレベルを定義します。たとえば、レベル1は指示があれば遂行可能、レベル3は自律的に実行できる、レベル5は他者を指導できるなど、設定時には各部署の責任者や現場社員へのヒアリングやすり合わせが欠かせません。

また、一度作った評価基準も、事業環境や戦略変更などに応じて見直しが必要です。策定後も継続的な更新が求められるため、長期的な工数も想定するとよいでしょう。

負担を軽減するには、厚生労働省が公開している「職業能力評価シート」や業界団体のスキル定義などをベースに、自社向けにカスタマイズする方法などが有効です。また、全社一括導入ではなく、主要職種から段階的に導入するスモールスタート方式も、負荷を分散する手法として適しています。

さらに、近年では学習管理システムのLMSやスキル評価ツールなど、評価支援機能を備えたITサービスも存在します。これらを活用することで、基準作成や運用の手間を大幅に削減できる可能性があります。

スキル評価の方法は大きく分けて2種類

企業が従業員のスキルを評価する代表的な方法として、「スキルマップ評価」と「ルーブリック評価」があります。

これらは評価対象や目的に応じて使い分けたり、組み合わせて活用したりすると、より実効性の高いスキル評価を実現できるので、詳しく解説していきます。

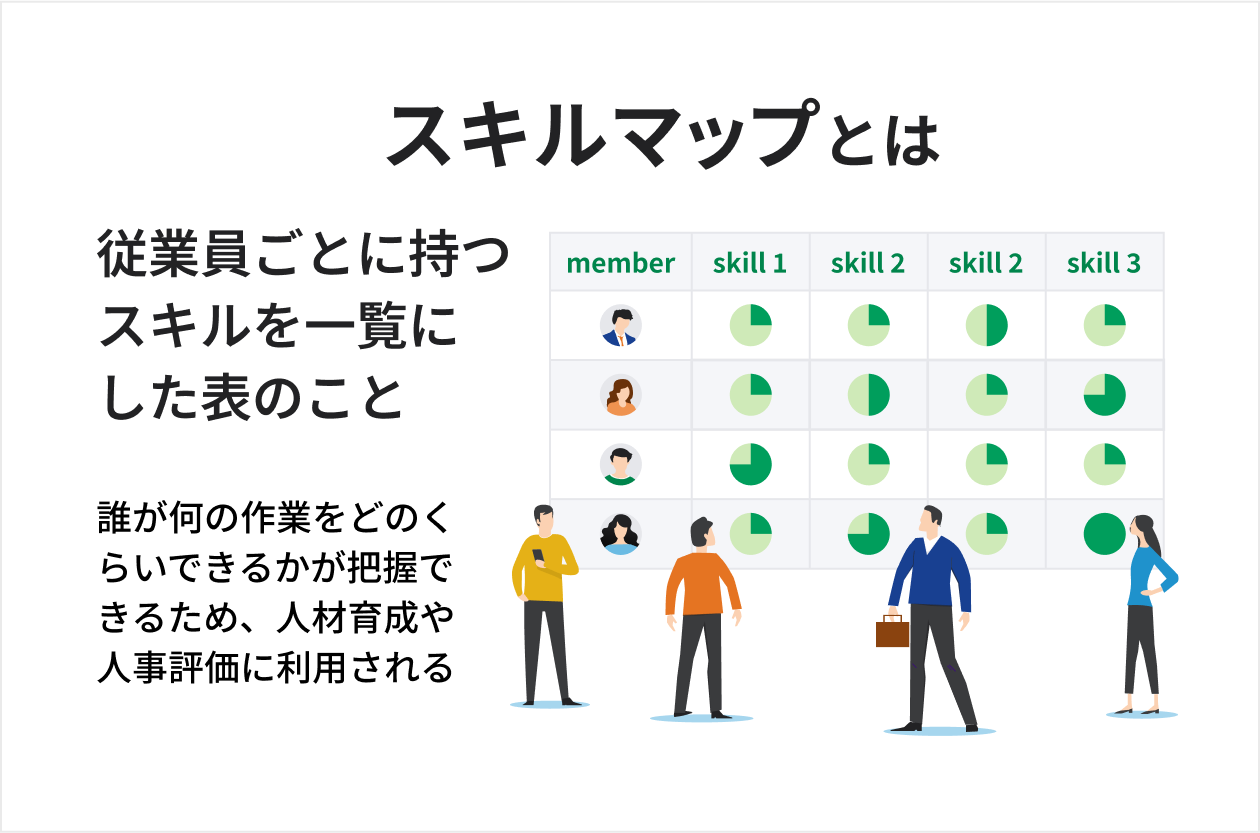

スキルマップ評価

スキルマップ評価は、従業員のスキルと習熟度を一覧形式で可視化し、評価に活用する手法です。スキルマップに従業員ごとのスキルとレベルを整理し、組織全体のスキル分布や、個々の強み・課題を客観的に把握できます。

この評価方法は、スキルレベルをあらかじめ定義された基準に沿って記録するため、比較や分析が容易です。たとえば、Aさんはプロジェクト管理がレベル4、Bさんはレベル2と評価すれば、個人のスキル到達度を可視化できます。育成計画の立案や、プロジェクトチームへの的確な人材配置にも役立ちます。

さらに、従業員自身が自分のスキルの現状とキャリア目標との差を認識でき、自律的な学習意欲を高める効果も期待できます。

スキルマップを有効に活用するには、まず業務や戦略にもとづいて評価対象スキルを明確に定義する必要があります。そのうえで、各スキルレベルを具体的な行動で示せる基準を定義し、評価の客観性を保ちます。作成後は、事業環境や従業員の成長に合わせて定期的に見直しましょう。

【関連コンテンツ】

ルーブリック評価

ルーブリック評価は、業務成果や課題遂行力などを多面的に評価する方法です。評価の観点、評価の段階、各段階で期待される行動や成果物を一覧化したルーブリック表を用いて実施します。この手法は、プレゼン力、レポートの完成度、チーム内での協調性など、数値化が難しい能力の評価に向いています。

各評価段階には、どのような行動が該当するか具体的に記述されており、評価者間の判断のブレをおさえられます。たとえば「Aランク=課題の目的を正確に理解し、改善提案まで行う」といった具合です。事前にルーブリックを従業員や研修の受講者に共有すると、何を求められているかが明確になり、学習や業務への主体的な取り組みも促進されます。

ルーブリックを効果的に活用するには、具体的な行動や成果物に基づいて設計し、誰が読んでも同じように理解できる言葉で記述することが重要です。作成には手間がかかりますが、透明性や納得感のある評価が実現でき、建設的なフィードバックも可能になります。

スキル評価システムの作成方法

スキルマップ評価とルーブリック評価の作成方法を、それぞれのステップごとに解説します。作成手順に加え、各段階で注意すべき点や、構築後の評価システムを効果的に活用するためのポイントも具体的に紹介します。

自社に適したスキル評価システムを構築・運用するためのヒントとして活用してください。

スキルマップ評価の作成方法

実用的かつ効果的なスキルマップ評価システムを構築するには、以下のステップで進めると自社のニーズに合致し、人材育成や配置に役立つスキルマップを作成できます。

ステップ | 内容 |

|---|---|

1. 作成する目的を明確化 | ・育成、技術継承、配置などの活用目的を定める |

2. 評価対象スキルの洗い出し・分類 | ・各職種に必要なスキルをリスト化・分類する |

3. 習熟度レベル(評価基準)の設定 | ・レベルごとに具体的な行動や成果を定義する |

4. フォーマット設計とデータ入力 | ・Excelやシステムで一覧化する |

5. 試行とフィードバックによる改善 | ・一部部門で試行する |

作成時には、厚生労働省の「職業能力評価シート」や市販のスキル管理ツールを活用すると、効率化を図れます。完成後も定期的に見直しを行い、人材育成計画や目標設定、360度フィードバックとの連携など、幅広い業務に活用するとスキルマップの効果を最大化できます。

【関連コンテンツ】

ルーブリック評価の作成方法

従業員の質の高いパフォーマンスや、企画提案力、問題解決能力といった複雑な能力を客観的かつ段階的に評価するためには、ルーブリック評価システムの導入が効果的です。

作成は以下の5つの手順で進めるのが、信頼性と納得感の高い評価体制の構築につながります。

ステップ | 内容 |

|---|---|

1. 評価対象と目的の明確化 | ・プレゼン力、推進力など何を評価するか明確にする |

2. 評価観点の特定 | ・評価対象のパフォーマンスを構成する重要な要素を絞る |

3. 評価尺度(レベル)の設定 | ・優れている、標準的、改善が必要など、3〜5段階で名称を付ける |

4. 記述子の作成 | ・各評価観点ごとに、各レベルに対応する行動や成果を記述する |

5. 試行と改善 | ・少数の評価者で試用する |

質の高いルーブリック作成には手間がかかりますが、教育機関や専門機関が公開するテンプレートを参考にしたり、評価チームで作業を分担したりすると、効率的な構築が可能です。

完成したルーブリックは、評価だけでなく、従業員自身の目標設定や研修設計にも活用でき、企業の価値観や行動指針を記述に盛り込むと、カルチャーの浸透にも貢献します。

スキル評価以外の評価方法

従業員の能力や貢献度を総合的に把握するには、以下のスキル評価以外の評価方法も併用することが有効です。

<スキル評価以外3つの評価方法>

行動や姿勢を評価する情意・バリュー・コンピテンシー評価

目標や成果を軸に評価するMBO・成果評価

多面的に捉える評価する360度・グレード制度による評価

スキル評価と補完的に活用できる評価手法を導入すれば、バランスの取れた人事評価制度を構築できます。さらに、従業員の納得感を高めながら、組織の成長につなげる仕組みづくりが可能です。

行動や姿勢を評価する情意・バリュー・コンピテンシー評価

従業員の業務スキルや成果に加えて、日々の行動や姿勢も重要な評価対象です。以下の評価は、こうした行動面を可視化する代表的な手法です。

評価手法 | 内容 |

|---|---|

情意評価 | 協調性・責任感・規律性など、職務に対する基本的な態度を評価する |

バリュー評価 | 企業理念や行動指針など、企業の価値観を日常業務でどれだけ体現しているかを評価する |

コンピテンシー評価 | 高業績者に共通する行動特性をモデル化し、それがどの程度発揮されているかを評価する |

これらの評価手法は、目に見えるスキルや短期成果だけでは捉えきれない、チームワークや文化浸透といった要素を補完します。また、従業員に望ましい働き方を明示することで、公平で前向きな職場づくりにつながります。

ただし、行動や姿勢の評価は主観が入りやすく、基準が曖昧になりがちです。この課題に対応するには、行動指針や価値観を具体化し、評価者に共通認識を持たせる研修や見直しが欠かせません。スキル評価と行動評価を組み合わせると、能力と姿勢の両面からバランスの取れた評価が実現します。

目標や成果を軸に評価するMBO・成果評価

MBOである目標管理制度と成果評価は、従業員の自律性を高め、組織目標の達成につながります。従業員が上司と合意して目標を設定し、その達成度に基づき業務成果を評価します。

目標と評価基準が事前に明示されるため、従業員は評価軸を理解しやすくなり、計画的な業務を進められるでしょう。また、目標を個人単位・部門単位に落とし込むと、全社戦略の実行力が高まり、一体感も促進されます。

例えば営業部門では、期初に売上や新規顧客数などの数値目標を設定し、期末に達成度を評価し、インセンティブに反映させる運用が一般的です。さらに、定量化が難しい大型案件の受注や顧客関係の構築といった成果も評価に含め、多面的な評価ができます。

ただし、目標は従業員の能力や状況を踏まえ、努力によって達成可能な水準で設定することが大切です。結果だけではなく、プロセスや創意工夫、困難への対応も評価対象に含めることで、成果主義への偏りを防ぎ、中長期的な育成にもつなげられます。

【関連コンテンツ】

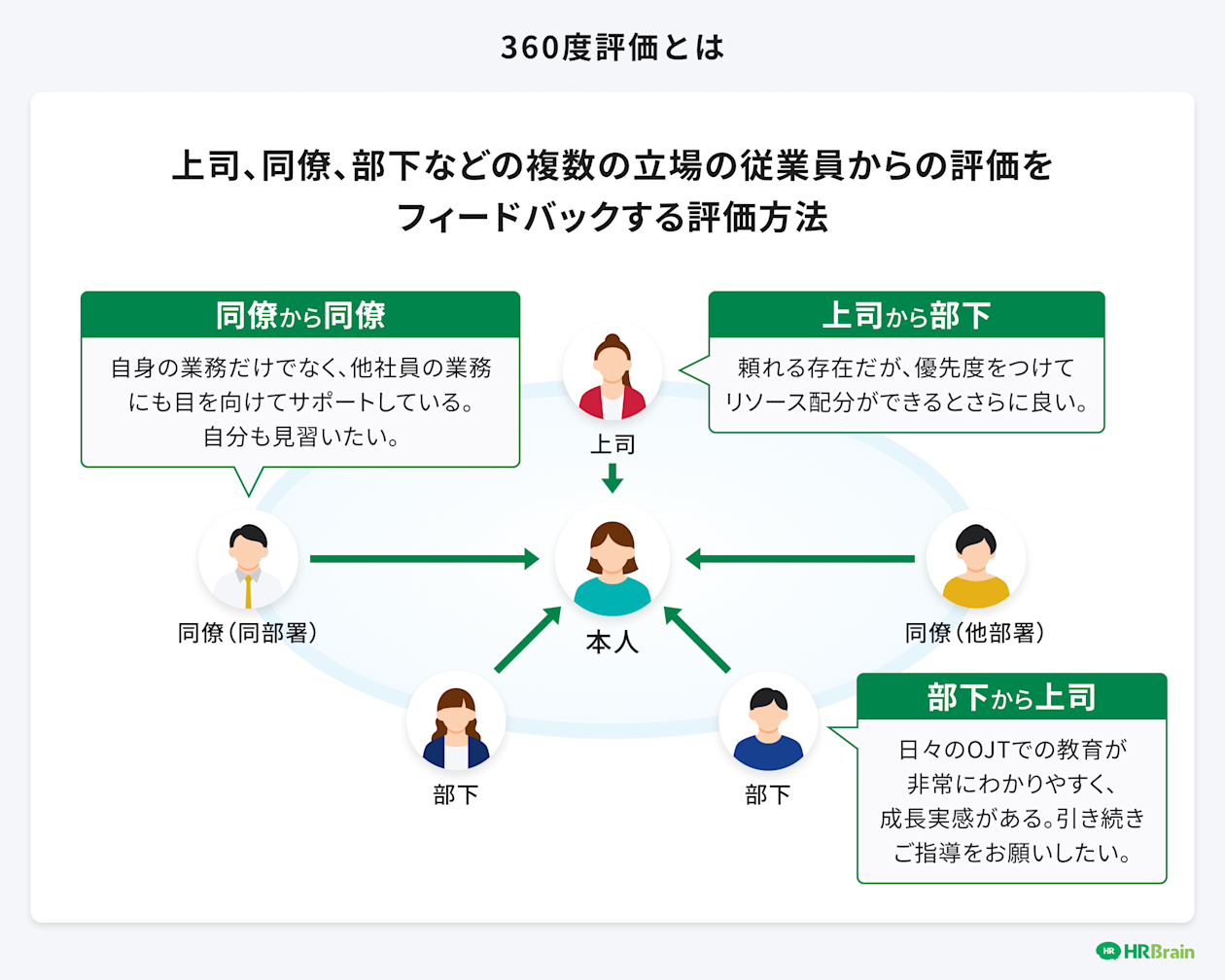

多面的に捉える評価する360度・グレード制度による評価

360度評価とグレード制度は、従業員の能力や貢献度を多面的に把握できる評価手法です。以下にそれぞれの違いをまとめました。

評価手法 | 内容 |

|---|---|

360度評価 | ・上司・同僚・部下・社外など多方面の立場から評価 |

グレード制度 | ・職務の難易度・責任範囲・能力に応じてグレード分けする |

ただし、360度評価には注意点もあります。目的が曖昧なまま運用すると、形式的なフィードバックにとどまり、評価者間の関係性に悪影響を及ぼす可能性があります。

導入時には、匿名性の確保や研修の実施など、運用設計を慎重にすることが大切です。評価結果は処遇ではなく、あくまで育成の材料として扱いましょう。

グレード制度の活用においては、等級定義が不明瞭な場合、従業員の不信感や混乱を招くおそれがあります。そのため、コンピテンシー評価やスキル評価と連動させて等級の根拠を明示し、運用の透明性が制度定着と、人材のモチベーション維持に直結します。

【関連コンテンツ】

スキルの段階評価と評価基準の特徴

スキル評価を客観的かつ効果的に行うために重要な、評価基準の考え方と段階評価の特徴について詳しく説明します。

あわせて、「厚生労働省の職業能力評価基準」の概要や、2〜5段階評価の使い分け、各段階のメリット・デメリット、適した活用場面も紹介します。

厚生労働省の職業能力評価基準とは?

厚生労働省の「職業能力評価基準」は、従業員が職務を遂行するうえで必要な知識、技術・技能、行動の3要素を、職種ごとに体系化した公的な評価基準です。企業はこの枠組みを活用することで、自社に適したスキル評価基準を効率的かつ客観的に構築できます。

特に、評価制度を一から設計するには工数と専門的知見が必要なため、人的リソースが限られる中小企業にとっては、負担になるケースがあります。職業能力評価基準を参照すれば、専門家によって整理された職務ごとの能力定義をベースに、必要なスキル項目や行動レベルを網羅的かつ明確に把握できるでしょう。

たとえば、IT業界では、システム開発・ネットワーク設計・プロジェクトマネジメントといった職務に対して、レベル1からレベル4までの段階で求められる知識や行動が具体的に記載されています。

この基準を参考にしながら、自社の実務や文化に応じたカスタマイズを加えると、汎用性の高いテンプレートをベースに、オリジナルかつ実用的な評価基準を効率よく作成できます。

スキルの段階評価の特徴

スキル評価における段階評価の適切な設定は、公平で明確な評価制度の構築に大切です。

企業では、評価の目的や対象スキルの特性に応じて、2~5段階の範囲で評価を設定することが一般的です。

段階 | 主な評価方法 |

|---|---|

2段階評価 | ・できる/できない |

3段階評価 | ・高、中、低 |

4段階評価 | ・S、A、B、C |

5段階評価 | ・S、A、B、C、D |

段階数にはそれぞれ特徴があり、評価の納得感や運用の実用性に影響するので、詳しく説明していきます。

2段階評価

2段階評価は「できる/できない」「合格/不合格」のように、二者択一で判定する手法です。判断基準が明快で、評価者の負担も少なく、制度の導入や運用が容易です。

例えば、安全資格の保有確認や社内研修の受講有無の確認など、中間状態が存在しない項目に適しており、運用例としては、新入社員研修の合否判定や、情報セキュリティ研修の受講確認が挙げられます。また、研修後に理解度テストを実施し、不合格者に再研修を義務付けることで、全社的な意識の底上げができる可能性もあります。

一方で2段階評価の場合、成長過程を把握しづらい点が課題です。この評価方式では、従業員のスキル習熟度や能力の微差を可視化できません。努力や成長の途中にある従業員の状態を反映しづらく、育成目的での評価には不向きです。対策としては、3段階や5段階評価と併用し、目的ごとに使い分ける方法が有効です。

業務遂行に不可欠な必須スキルは2段階で確認し、それ以外の項目は段階的に評価する運用が適しています。合格とは何か、できるとはどの状態かを誰でも理解できるように定義する必要があります。評価基準が曖昧なままでは、公平性や納得感が損なわれるため、制度設計時に具体的な基準を明確にしましょう。

3段階評価

3段階評価は、「高・中・低」「A・B・C」のように3つの区分で従業員を評価します。段階が少なく、評価基準を理解しやすいため、評価者にも従業員にも負担がかかりません。従業員数が多い職場や、評価に時間をかけられない場面で有効です。処遇への反映も明快で、昇進や昇給の判断にも使いやすい特徴があります。

たとえば、店舗スタッフの接客スキルをAは期待を上回る、Bは期待通り、Cは期待を下回るの3段階で評価を決めます。Bはマニュアルに沿った接客を指し、Aは顧客満足度を高める工夫や配慮がある場合です。各評価段階には具体的な行動基準が設けられ、判断のばらつきを防ぎやすいです。

ただし、3段階評価には中心化傾向の課題があります。中間の「B」に評価が偏ることで、能力差が見えにくくなります。防ぐには各評価段階の行動指標を明確に定義し、評価者間で共通認識を徹底することが大切です。基準が曖昧なままでは、評価の信頼性が損なわれます。

また、育成を目的とする場合、3段階評価だけでは不十分です。たとえば、5段階評価やルーブリック評価と併用することで、行動レベルの違いや成長の過程が見えやすくなります。定量化しにくいスキルにも対応でき、フィードバックの精度も高められるでしょう。

4段階評価

4段階評価は、「S・A・B・C」や「大変よい・よい・やや悪い・悪い」のように4つの基準で評価します。3段階評価と異なり、中間評価がないため、中心化傾向を避け評価者に明確な判断を促します。

たとえば、営業組織で「S=傑出」「A=優秀」「B=標準」「C=改善要」の4段階で評価するケースを考えてみましょう。この場合、評価者は売上目標の達成率や新規開拓件数などを基準に、より厳密に評価します。その結果、成果の差が評価に明確に反映され、処遇への説得力が高まりやすいです。

評価者によって判断が分かれるリスクを避けるには、各評価段階の行動指標を具体化する必要があります。例えば、Aは前年比120%以上の売上達成、Bは100~119%など、定量的に区切ると迷いが減ります。

さらに、評価者間での共通認識を深めるために、研修や事例共有の機会を定期的に設けると効果的です。評価例やQ&Aを活用し、評価者が迷わず判断できる環境を整えましょう。

5段階評価

5段階評価は「S・A・B・C・D」や「レベル1~5」のように分類する手法です。評価基準が細かく、能力や成果をバランスよく可視化できます。奇数段階のため中間点を設けやすく、標準を軸にした比較もしやすくなります。この構造により、育成目的の強み・弱みの把握や処遇判断の材料として有効です。

たとえば、5は期待を大幅に上回る、3は期待通り、1は大幅な改善が必要といった定義を使います。技術職では、レベル3を一人前、レベル4を指導可能と位置づけて評価するケースがあります。このような基準はOJTや昇格の判断にも活用可能です。

ただし、3の標準に評価が集中しやすく、評価が偏りやすくなります。これにより、優劣の差が表れにくくなり、行動レベルごとに基準を明確化する必要があります。

各評価レベルの内容を、行動指標やコンピテンシーで具体的に示すと効果的です。例えば、動評価尺度のBARSを活用すると、評価のばらつきを減らせます。また、評価者への研修を通じて基準の共通理解を促し、評価の精度をあげていきましょう。

スキル評価を組織運営に活かすためのポイント

スキル評価制度を形骸化させず、組織の成長に結びつけるには、以下のポイントをおさえましょう。

<スキル評価を組織運営に活かす3つのポイント>

スキル項目は具体的かつ明確に挙げる

すべての従業員がスキル評価シートの作成に関わる

会社や組織全体で共有できるようにする

従業員の成長を促し、制度を実効性のある仕組みにするために詳しく解説します。

スキル項目は具体的かつ明確に挙げる

スキル項目は誰が読んでも同じように解釈できる内容にすると、評価の客観性と一貫性が高まります。スキル項目が曖昧だと、評価者の判断にばらつきが生じ、被評価者の納得度も下がりやすいです。そうなると、評価制度全体の信頼性が損なわれるおそれもあります。

たとえば、コミュニケーション能力だけでは意味が広すぎ、評価基準が分かれます。報連相を適切なタイミングで行う、会議で他者の意見を理解し発言するなど、具体的な行動に分解すると、評価のブレを軽減できるでしょう。

スキル項目が具体化されると、従業員も成長目標を設定しやすくなります。評価に納得しやすくなり、フィードバックも行動ベースで伝えられるようになり、育成に直結する仕組みに変わります。厚生労働省の「職業能力評価基準」なども参考にしながら、自社の業務に合った項目を定義するとよいでしょう。自社の言葉で明確化し、従業員にとって理解しやすく行動に移しやすい内容にすると、制度の実効性を高められます。

従業員がスキル評価シートの作成に関わる

スキル評価シートの作成に現場の従業員が関与すると、内容への納得度が高まります。実務を担う従業員が必要なスキルをもっとも理解しているためです。評価結果も、スムーズに受け入れやすくなる心理的な効果も期待できます。

たとえば、従業員が項目の草案を作成し、全社員にアンケートを実施した後に、フィードバックを反映して完成させた結果、評価への不満が減少するケースが考えられます。

直接的な参加が難しい場合でも、意見を取り入れる機会は確保すべきです。草案段階での意見募集や、導入前の説明会・質疑応答の実施などが有効です。部門単位でパイロット運用を行い、実務に即した改善案を反映させる方法もあります。

制度を一方的に押しつけるのではなく、参加型の姿勢が重要です。スキル評価が管理の手段ではなく自分たちの成長を支える仕組みだと認識されれば、組織全体への信頼感や協力意識も向上します。

会社や組織全体で共有できるようにする

スキル評価の情報を適切に共有すれば、従業員の成長意欲が高まり、スキルアップの動機づけになります。どのスキルが重視され、どのように評価されるかを明確にすると、従業員は自身のキャリアや学習目標を具体化できるでしょう。

他部署のスキル強化の工夫や外部研修の活用方法が共有されると、学び合いや連携が促進されます。結果として、部門を越えた相互理解が進み、組織全体のスキル水準が向上しやすくなるでしょう。

たとえば、スキルマップや実践事例を社内ポータルで全社に共有します。具体的には、部門ごとのスキルレベル分布や、成果を上げた従業員のOJT改善方法などを紹介するなどの方法があります。従業員はそこから新たな視点を得て、自部門の施策に反映させることが可能です。共有された情報は、人事部門が全社的なスキルギャップを把握する材料としても機能します。

また、個人が特定されない形で集計し、誰に何の目的で開示するかを事前に明示し周知します。最近ではLMSやタレントマネジメントシステムの導入により、役職ごとの閲覧権限を適切に管理し、安全に共有することが可能です。

スキル評価は適切な設計と運用で人材力の底上げをしよう

本記事では、スキル評価の基礎知識から具体的なシステム作成方法、組織運営への活用ポイントまでを解説しました。スキル評価は、従業員一人ひとりの能力を正確に把握し、成長を支援するうえで不可欠です。

スキルマップ評価やルーブリック評価といった手法を用い、明確かつ客観的な評価基準を設けることが成功の鍵となります。これにより、評価の透明性が増し、従業員の納得感とモチベーション向上につながります。結果として、効果的な人材育成、適材適所の人材配置が実現し、企業全体の生産性向上と持続的な成長を後押しするでしょう。