タレントマネジメント失敗事例10選に学ぶ!システム選定ポイントと成功の鍵とは

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- タレントマネジメントとは?

- タレントマネジメントの失敗を避けるために把握したい4つの目的

- 人材の調達

- 人材の育成

- 人材の適材適所への配置

- 人材の定着

- 【シーン別】タレントマネジメントの失敗事例10選

- 導入前の失敗事例

- 導入後の失敗事例

- タレントマネジメントを成功させる6つのポイント

- 「SMART」を活用して目的とゴールを設定する

- 従業員や部署へ導入の目的やメリットを丁寧に説明する

- スモールスタートで徐々に導入を進める

- データの分析や更新などを継続的に行える体制を整える

- システムの活用方法や運用に関する周知・教育を徹底する

- 導入後は「PDCAサイクル」を回して定期的に評価・改善する

- タレントマネジメント導入の成功事例3選

- 導入目的の明確化が効果を発揮しやすい環境作りを可能に|みえなか農業協同組合

- 社員の協力を得ながら情報の一元管理・活用に成功|アシードホールディングス株式会社

- タレントマネジメント導入で適材適所のキャリア形成を促進|株式会社日比谷花壇

- タレントマネジメントシステムを導入する際のチェックポイント

- 人材データベースの操作性・管理性は容易か

- 自社の人事評価制度や育成計画に沿ったシステムがあるか

- セキュリティ対策は厳重か

- 手厚い導入支援やサポート体制が整っているか

- タレントマネジメントを導入するなら「HRBrain タレントマネジメント」

- タレントマネジメントの失敗事例を参考に自社に合った活用方法を考えよう!

タレントマネジメントを導入したものの、期待した効果が出ず、悩んでいませんか?

タレントマネジメントの失敗の多くは、根本的な原因を理解し、正しい目的設定と具体的な運用計画を立てることで乗り越えられる可能性があります。

本記事では、多くの企業が陥りがちなタレントマネジメントの失敗パターンを分析し、システムの正しい活用方法や社員の協力を得るためのコミュニケーションなど、失敗を回避し成功に導くためのポイントを解説します。

この記事を読めば、タレントマネジメントで陥りがちな失敗の原因を深く理解し、それを乗り越えるための実践的なヒントが得られるでしょう。

タレントマネジメントを適切かつ効果的に運用するために、利用すべき『HRBrain タレントマネジメント』のサービスも紹介しているため、人材育成・活用に悩んでいる場合には参考にしてみてください。

タレントマネジメントとは?

タレントマネジメントとは、従業員が持つ能力や個性などを重要な経営資本と捉え、採用・配置、育成に活用することで、経営目標の実現を目指す人材マネジメントの手法です。

労働人口減少や生産性低下、人材多様化がうたわれる昨今、人的資本を最大化する手段として注目度が高まっています。

適切にタレントマネジメントを運用することで、企業に優秀な人材が増え、組織としてさらなる成長が期待できます。

とはいえ、企業ごとに異なる人事戦略の内容に合わせてタレントマネジメントの施策内容は変える必要があるため、これさえやれば間違いないという正攻法はありません。自社に合ったタレントマネジメントを採用するためにも、まずは自社の従業員について理解することが重要です。

タレントマネジメントの失敗を避けるために把握したい4つの目的

タレントマネジメントの導入に際してよくある失敗を回避するために、把握しておくべき4つの目的について解説します。

人材の調達:経営戦略の実現に必要な人材を確保

人材の育成:従業員の能力を開発し、組織全体のスキルレベルを向上させる

人材の適材適所への配置:個々の能力が最大限発揮されるよう配置する

人材の定着:育成した優秀な人材が長く活躍できる環境を整備する

タレントマネジメントを有効活用するには、これら4つの目的を意識し、自社の状況に合わせた具体的な目標設定が重要です。

人材の調達

企業の成長戦略を実現するためには、まず経営戦略に見合う優秀な人材を確保することが重要です。

人材を確保する手段としては、新卒・中途採用だけではなく、社内に埋もれた魅力的なスキルを持つ人材を発掘して最適なポジションへの積極的な登用を検討することも挙げられます。

この段階でつまずくと、育成や配置がうまくいかず、タレントマネジメントが失敗に終わる大きな原因となります。

採用のミスマッチは早期離職にもつながり、多大な採用コストが無駄になるケースもあるため、自社の経営戦略と求める人物像を明確にしたうえで、採用を行う必要があるでしょう。

人材の育成

採用した人材の能力を最大限に高め、組織全体の力を底上げするためには人材育成が欠かせません。

育成戦略が曖昧だったり、従業員のニーズに合っていなかったりすると、成長の機会を奪い、結果としてタレントマネジメントが失敗する可能性があります。

効果的な人材育成のためには、まず従業員一人ひとりのスキルやキャリア目標を把握し、それにもとづいた育成計画を立てることが大切です。

また、単に知識を詰め込むだけでなく、ジョブローテーションやOJTなど業務経験を積むシステムを構築することも重要です。

人材の適材適所への配置

従業員の能力や経験、キャリア志向を理解し、その能力を発揮できるポジションへ配置することは、タレントマネジメントを成功させるうえでもっとも重要です。

この配置がうまくいかないと、従業員のモチベーション低下や能力の不完全燃焼を招き、組織全体の生産性も上がりません。

人材とポジションのよりよいマッチングを引き出すためには、従業員のスキルや経験、キャリアプランなど多様な人材情報をシステムで一元的に把握・可視化し、客観的なデータにもとづいて配置を検討する必要があります。

個人の希望と組織のニーズをすり合わせ、戦略的な人材配置を行うことで、従業員の活躍を促進できるでしょう。

人材の定着

多大な時間とコストをかけて採用・育成した優秀な人材には、長く組織で活躍してもらう必要があります。

人材が定着しない組織では、社内にノウハウが蓄積されません。また、残された従業員の負担が増し、職場の士気が下がることで、さらなる離職を招く悪循環に陥る可能性もあります。

人材を定着させるためには、従業員のやりがいの創出やモチベーションを高める施策、公正な評価制度の運用などが必要です。

しかし、これらの業務を全て人手で対応するには多大な労力が必要です。タレントマネジメントシステムを導入し、効率的に運用することをおすすめします。

【シーン別】タレントマネジメントの失敗事例10選

タレントマネジメントは企業の数だけやり方が異なるため、さまざまな成功事例がある一方で、失敗事例も多くあります。

ここでは、タレントマネジメントの導入・運用において陥りがちな失敗事例を、導入前と導入後のシーン別に合計10ケース紹介します。

具体的にどのようなつまずきがあり、そこからどのような教訓が得られるのかを見ていきましょう。

導入前の失敗事例

タレントマネジメントの失敗は、実はシステム導入前の計画・準備段階にその原因が潜んでいることが少なくありません。

以降では、導入前に起こりがちな失敗事例と、その主な影響や回避のポイントを紹介します。

失敗の原因 | 主な影響・問題点 |

|---|---|

タレントマネジメントの導入目的が曖昧だった | システムが形骸化し、投資対効果が得られない |

従来の人事制度との違いを把握できていなかった | 業務の重複や現場の混乱、従業員の不信感 |

自社が求める人材像を定義できていなかった | 採用・育成・配置など諸活動が的外れになる |

初期から大規模な運用を想定し計画倒れ | リソース不足で頓挫、現場の疲弊 |

社員や部署の協力が得られずデータが集まらない | 基盤となるデータがなくシステムが機能不全に陥る |

タレントマネジメントの導入目的が曖昧だった

タレントマネジメントを導入する際に目的が曖昧なままであるために、どのようなシステムを選べばよいのか、どのような機能が必要なのかわからず、失敗に至るケースはよくあります。

タレントマネジメントを有効に活用するためには、目的やゴールを設定して、そのために必要な情報を収集したり仕組みを構築することがもっとも重要です。

導入する前に、解決したい経営課題や目指すべき状態を具体的に定めて、それを経営層から現場の社員まで組織全体で共有することでタレントマネジメントの効果が発揮されるはずです。

従来の人事制度との違いを把握できていなかった

タレントマネジメントを導入する際に、従来の人事制度との線引きができていないと、現場での混乱や業務の非効率を招き、失敗につながることがあります。

企業ごとに異なりますが、既存の人事評価制度や給与システムなどの以前からある人事制度は、一般的に従業員の働きぶりや現状の評価をもとに報酬が決定される仕組みです。

一方、タレントマネジメントは単に情報をデジタル化するだけではなく、戦略的な人材活用を目指すものであり、従来の人事制度とは異なります。

そのため、導入前に既存の人事制度全体を確認し、タレントマネジメントが果たすべき役割や各システムと連携可否、業務フローへの影響を検討・設計することで、スムーズにタレントマネジメントを導入できるでしょう。

自社が求める人材像を定義できていなかった

タレントマネジメントを成功させるうえで、自社にとって求める人材像を具体的に定義することは重要です。

この人材像が曖昧なままでは、採用や育成、配置などすべての人事施策が的を射ないものとなり、期待した効果が得られません。

たとえば、グローバルに活躍できる人材を育成したいと考えても、具体的にどのような語学力や異文化理解力、リーダーシップ特性が必要なのかが明確でなければ、期待する人材は集まらないでしょう。

まず自社の経営戦略や事業目標を深く理解し、それらの達成に貢献できる人材の具体的なスキルや経験、価値観などを明確に描き出す必要があります。タレントマネジメント導入の目的を定義する際に、求める人材像も一緒に検討しておくことで導入ステップも踏みやすくなります。

初期から大規模な運用を想定し計画倒れになってしまった

タレントマネジメントシステム導入時に、最初から全社規模での完璧な運用を目指して力が入りすぎると、計画が空回りして失敗に終わるケースがあります。

タレントマネジメントの導入には、新しいツールの導入だけではなく、組織の働き方や文化にも影響を及ぼすため、システムデータ移行の困難さや社員への教育など、人事・IT部門に多大な負荷がかかります。

現場も新しいシステムやプロセスへの適応に時間がかかり、結果として、導入したものの使われないという事態になりかねません。

計画的な運用を成功させるためには、まず特定の部署や重要な課題に絞って試験的に導入するスモールスタートが有効です。そこで得られた知見や成功体験をもとに、段階的に適用範囲を広げていくことで、無理なくタレントマネジメントを組織に浸透させられるでしょう。

社員や部署の協力が得られずデータが集まらなかった

タレントマネジメントシステムを効果的に運用するためには、一人ひとりのスキルや経験、キャリア志向など質の高いデータが必要です。

しかし、システム導入の目的やデータを提供することのメリットが社員に十分に伝わっていない場合、積極的な協力が得られず、必要なデータが集まらない可能性があります。

全従業員のデータを正確に集めるためには、導入前にタレントマネジメントの目的や社員にとっての利点、データの取り扱いについて丁寧に説明する機会を設けて、信頼関係を築いておくことが重要です。

導入後の失敗事例

タレントマネジメントシステムを無事に導入できたとしても、その後の運用段階でつまずくケースもあります。

ここでは、システム導入後に発生しがちな失敗事例と、それぞれの対策について解説します。

失敗の原因 | 主な影響・問題点 |

|---|---|

収集したデータを活用できなかった | 投資対効果が得られず、戦略的な意思決定につながらない |

データの更新ができなかった | 情報が陳腐化し、誤った判断や従業員の不信感を招く |

分析結果を運用に活かせなかった | 分析のための分析で終わり、具体的な改善行動に至らない |

従来の人事制度との連携や棲み分けができなかった | 現場の混乱や二重管理、施策の一貫性欠如 |

タレントマネジメントシステムを最大限に活用できなかった | 高機能システムが宝の持ち腐れとなり、潜在的な価値を引き出せない |

収集したデータを活用できなかった

多くの企業で、タレントマネジメントシステムを導入してさまざまな従業員データを収集したものの、具体的な人事戦略や組織改善に活かしきれていないという状況は多く見られます。

データは集めるだけでは意味がなく、そこから有益な洞察を引き出し、行動に移してはじめて価値が生まれます。しかし、人事部門にデータ分析の専門知識を持つ人材や分析ツールを使いこなせる人材がいないと、分析結果が出ても、どのように解釈し、どのような施策に結びつけるべきか判断できないケースも少なくありません。

こうした状況を避けるためには、必要なデータ分析スキルを育成するとともに、分析結果を具体的なアクションプランに落とし込む体制を整えることが重要です。それでも、人事評価業務の負担が大きすぎる場合には、人事戦略の検討から運用サポートまで手厚く支援してくれるシステムを導入することもひとつの方法です。

データの更新ができなかった

タレントマネジメントシステムを導入し、初期のデータ入力が完了しても、その後の情報更新が滞ってしまうのはよくある失敗です。

社員のスキルや研修履歴、キャリア目標などの人材データは、時間の経過とともに変化するため、定期的に更新されなければ、データはあっという間に古くなってしまいます。

古いデータにもとづいて行われる人材配置や育成計画は、的外れなものとなりかねず、社員のモチベーション低下や不公平感を生む原因にもなります。

常にデータの最新状態を保つためには、更新者・更新日時などの明確なルールを定め、社員が手間をかけずに情報を更新できる仕組みを整えることが必要です。たとえば、評価時期と連動させることで、データ更新を業務プロセスに組み込む方法もあります。

分析結果を運用に活かせなかった

タレントマネジメントシステムを使ってデータを分析し、有益な情報が得られたとしても、具体的な人事施策や現場のマネジメント改善、評価制度への反映につなげられなければ意味がありません。

たとえば「社員の離職予兆」や「育成すべき重点スキル」などの情報が分析結果として得られたとしても、離職を防ぐためやスキルを育成するための実践的アクションが具体的でなければ、タレントマネジメント導入の効果は薄れてしまいます。

分析から得られた洞察を活かすためには、分析の初期段階から結果の活用方法やゴールを意識し、関係者を巻き込みながら具体的な改善策を計画・実行することが重要です。

従来の人事制度との連携や棲み分けができなかった

タレントマネジメントを導入する際に、既存の人事評価制度や報酬制度、キャリアパス制度などの従来の人事制度との間で、役割分担や連携方法が不明確なまま進めてしまうと、現場に混乱が生じ、タレントマネジメントシステムがうまく機能せず失敗につながります。

また、各システムが独立して運用されることで、データが分散し、人事情報が一元的に活用できない可能性もあります。

そのため、導入前から、従来の人事制度との線引きは明確にしておくことが重要です。評価時期になって「振り返りはどこに入力するのか」「取得したスキルや資格はどのように評価されるのか」などと、人事制度やタレントマネジメントに関する取り組みが混在しないように、導入後もそれぞれの目的や役割を全従業員に周知し続ける必要があるでしょう。

タレントマネジメントシステムを最大限に活用できなかった

多機能なタレントマネジメントシステムを導入したにもかかわらず、その豊富な機能を十分に理解し、使いこなせていないというのもよくある失敗談です。

多くのシステムには、社員情報の一元管理だけではなく、目標管理やスキル分析、キャリアプランニング支援など、戦略的人事を推進するための機能が豊富に備わっています。

しかし、操作が難しかったり、自社の業務に紐づく機能が分からなかったりすると、社員名簿の閲覧や一部のデータ入力といった基本的な使い方に留まってしまいます。

システムを最大限に活用するためには、導入時の説明会や研修だけでなく、継続的な学習機会の提供やベンダーのサポート活用が有効です。

また、システム導入の負担が大きすぎると感じる場合には、最初からすべての機能を使おうとせず、自社の課題解決に直結する機能から優先的に使いながら段階的に活用範囲を広げていきましょう。

タレントマネジメントを成功させる6つのポイント

タレントマネジメントを導入し、その効果を最大限に引き出すために押さえておきたい6つのポイントについて解説します。

「SMART」を活用して目的とゴールを設定する

従業員や部署へ導入の目的やメリットを丁寧に説明する

スモールスタートで徐々に導入を進める

データの分析や更新などを継続的に行える体制を整える

システムの活用方法や運用に関する周知・教育を徹底する

導入後は「PDCAサイクル」を回して定期的に評価・改善する

これらのポイントを意識して取り組むことで、よくあるタレントマネジメントの失敗パターンを避け、戦略的な人材活用を実現することが可能になります。

「SMART」を活用して目的とゴールを設定する

タレントマネジメントを成功させるためには、導入目的と具体的なゴールを明確に定めることが重要です。

目的やゴールの設定時に役立つのが「SMART」という目標設定のフレームワークです。これは、以下の頭文字を取ったもので、具体的で実行可能な目標を立てるのに役立ちます。

Specific(具体的)

Measurable(測定可能)

Achievable(達成可能)

Relevant(関連性がある)

Time-bound(期限付き)

たとえば「3年以内に次世代リーダー候補を5名から15名に増やす」のように具体的な数字や期限を設定することで進捗管理も容易になり、タレントマネジメントの形骸化を防ぎます。

従業員や部署へ導入の目的やメリットを丁寧に説明する

タレントマネジメントを組織に浸透させ効果的に運用するためには、従業員や関連部署に対して、導入の目的やメリットを丁寧に説明し、理解と協力を得ることが重要です。

たとえば、システム導入前に説明会を開いてキャリア開発の機会が増えることや公正な評価につながることを具体的に伝える、情報開示・提供を一定の評価基準にするなど対策を講じることで、社員の積極性を引き出せます。

管理職を巻き込み、部下にメリットを伝えられるよう支援することも、スムーズな導入と信頼関係構築において重要な要素になるでしょう。

スモールスタートで徐々に導入を進める

タレントマネジメントシステムを導入する際、最初から全社規模ですべての機能を完璧に運用しようとすると負担が重くなってしまいます。

失敗を避け、着実に成果を出すためには、スモールスタートで段階的に運用していくことが有効です。

たとえば、特定の部署や、営業部門の若手育成強化や採用強化など解決したい重要な課題に絞ってシステムの一部機能を試験的に導入します。そこで運用ノウハウを蓄積し、具体的な成果や改善点を見極めたうえで、その成功事例を他部門に共有しながら徐々に適用範囲を広げていきます。

その結果、初期投資やリスクを抑えつつ、関係者の理解と協力を得ながら、無理なくタレントマネジメントを組織に定着させられるでしょう。

HRBrainは必要な機能だけを選んで導入できるカスタムプランを提供しており、無理のない範囲から始められます。

データの分析や更新などを継続的に行える体制を整える

タレントマネジメントシステムを導入し、従業員データを収集した後は、その情報を定期的に分析して戦略的な洞察を得ることが重要です。さらに、データの鮮度を保つために継続的な更新作業を行える体制を整えることも必要です。

データの分析を継続的に行い、常に最新の状態を保ち続けるには、データ分析や更新の担当者を明確にし、定期的なレポート作成やメンテナンス作業を業務プロセスに組み込む必要があります。

人材コストを最小限に抑えたい場合には、操作性がシンプルかつわかりやすいタレントマネジメントシステムを利用して、運用負荷を抑えるのも効果的です。

システムの活用方法や運用に関する周知・教育を徹底する

導入したタレントマネジメントシステムの持つ多彩な機能を効果的に活用するためには、システムの操作方法や具体的な活用シーン、運用ルールを従業員全員が正しく理解する必要があります。

そのためには、導入時だけでなく、導入後も継続的にシステムについての研修会や説明会を実施し、新機能の紹介や他部署での活用事例などを共有することが効果的です。

わかりやすいマニュアルを作成したり、気軽に質問できるヘルプデスクを設けたりすることも、システム利用の促進につながります。

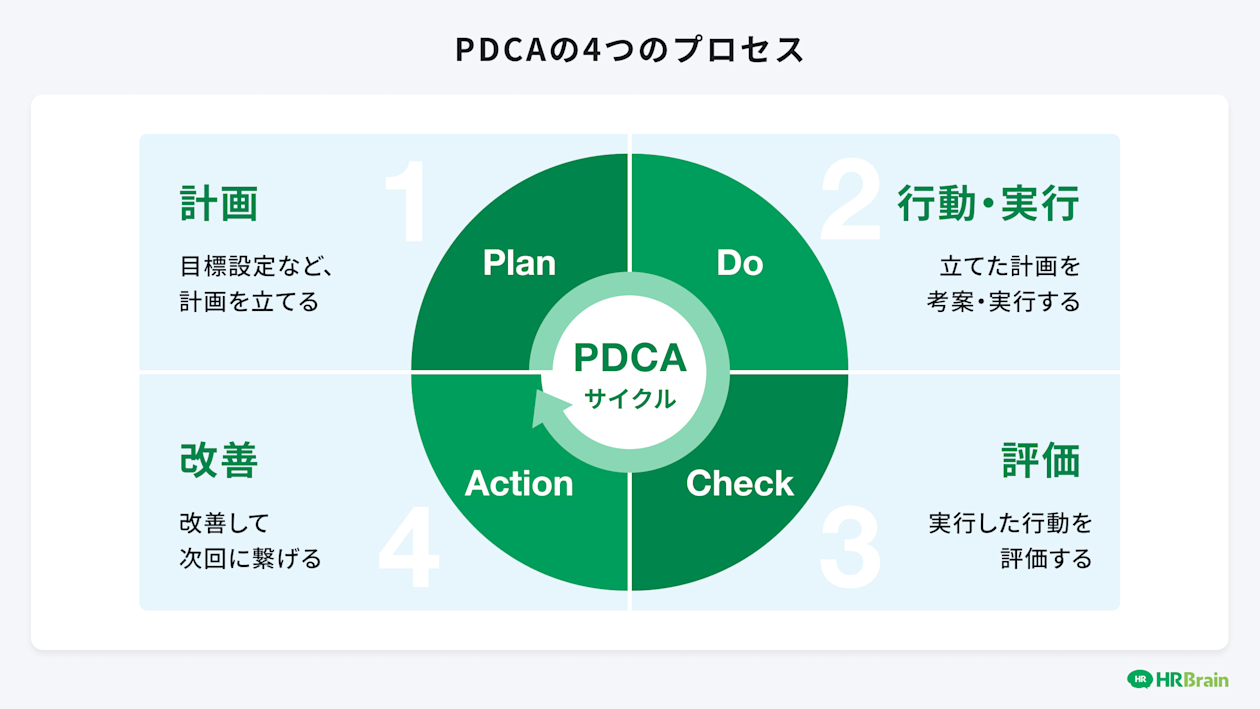

導入後は「PDCAサイクル」を回して定期的に評価・改善する

タレントマネジメントは、一度システムを導入すれば終わりではありません。

タレントマネジメントの課題にたいして早期に対策を打つためにも、導入後も定期的に成果を評価し、状況に合わせて継続的に改善していく必要があります。

その際には、人材情報を可視化したうえで、以下のPDCAサイクルを組織的に活用するのが有効です。

Plan(採用・育成計画書の作成)

Do(採用・配置)

Check(人事評価・レビュー)

Action(異動、能力開発)

定期的な見直しを怠ると、タレントマネジメントの取り組みが実態と噛み合わなくなり、効果が薄れて形骸化してしまう可能性があります。PDCAサイクルを常に回し続けることで、タレントマネジメントの質を継続的に高められるはずです。

【関連コンテンツ】

タレントマネジメント導入の成功事例3選

タレントマネジメントを効果的に導入するためには、成果をあげている企業の導入例を知ることも重要です。

ここでは、具体的な成果を上げている企業の成功事例を3つ厳選して紹介します。

導入目的の明確化が効果を発揮しやすい環境作りを可能に|みえなか農業協同組合

社員の協力を得ながら情報の一元管理・活用に成功|アシードホールディングス株式会社

タレントマネジメント導入で適材適所のキャリア形成を促進|株式会社日比谷花壇

各社がどのような課題を持ち、タレントマネジメントを通じてどのように解決し、どのような価値を生み出したのかを学べるでしょう。

導入目的の明確化が効果を発揮しやすい環境作りを可能に|みえなか農業協同組合

農業に関する事業を行っているみえなか農業協同組合は、複数法人の合併に伴い人事データが分散し、管理業務の効率低下という課題を抱えていました。

そこで、データの一元管理化を目指してHRBrainの導入を決定。人材配置を効率的かつ戦略的に進めたいという目的があったことで、従来分散していた人事データの一元管理を積極的に行い、適材適所の人材配置と人材育成の推進に成功しています。

【関連コンテンツ】

社員の協力を得ながら情報の一元管理・活用に成功|アシードホールディングス株式会社

飲料自販機オペレーター事業を中心に、食に関わる多角的な事業を展開するアシードホールディングス株式会社は、人事評価制度が十分に整備されておらず、ホールディングスとして全体を把握できていないことが課題となっていました。

これらの課題を解決するため、HRBrainを導入した結果、ホールディングスとして従業員情報の一元管理とペーパーレス化が可能になったとともに、評価基準が明確化され、評価のばらつきが抑制され透明性も増しました。

また、社内の協力も仰ぎ、アンケートで優先度をつけながら、より効率的な活用を目指します。

【関連コンテンツ】

タレントマネジメント導入で適材適所のキャリア形成を促進|株式会社日比谷花壇

フラワーショップ経営やイベントプロデュース、ウエディング事業など幅広く事業展開する株式会社日比谷花壇は、人事評価制度において評価基準の曖昧さや評価者の間でのバラつきがあり、従業員の成長と会社の成長が連動していない点に課題を抱えていました。

そこで課題解決のためにHRBrainを導入。その結果、各自の保有スキル・資格、明確な異動・昇進基準が可視化され、評価が容易になりました。社員情報には、今後の展望や得意分野などの項目も登録できるため、積極的な人材登用につながっています。

【関連コンテンツ】

タレントマネジメントシステムを導入する際のチェックポイント

タレントマネジメントシステムの導入を検討する際に、自社に最適なシステムを選ぶために必要な4つのチェックポイントを紹介します。

人材データベースの操作性・管理性は容易か

自社の人事評価制度や育成計画に沿ったシステムがあるか

セキュリティ対策は厳重か

手厚い導入支援やサポート体制が整っているか

これらのポイントを事前に検討することで、導入後の、業務とのミスマッチや運用上の問題を最小限に抑え、システムを効果的に活用できるでしょう。

人材データベースの操作性・管理性は容易か

自社に最適なタレントマネジメントシステムを選ぶ際、日々システムを利用する人事担当者や管理職、従業員にとって、画面の見やすさや操作性などは重要な確認ポイントです。

多くの機能を備えたシステムでも、操作が複雑で画面上の構造が見にくければ、システムを開くのが億劫になります。とくに忙しい業務の合間に利用する際、情報の検索や更新に手間がかかるようでは、ストレスを感じ、余計にシステムから遠ざかってしまいます。

システム選定時には必ずデモンストレーションを受け、実際に操作する担当者が直感的に使えるか、管理作業が煩雑でないかを確認することが、失敗しないための第一歩です。

自社の人事評価制度や育成計画に沿ったシステムがあるか

タレントマネジメントシステムを導入する際には、そのシステムが自社で運用している人事評価制度の手法や評価プロセスなどと適合するかを確認することが重要です。

多くの企業には、独自の評価基準や育成プログラムがあります。たとえば、人事評価の際に360度評価を採用している企業が、360度評価の評価テンプレートが用意されていないシステムを導入してしまっては意味がありません。

選定時には、自社の評価シートの項目をシステム上で再現できるかや評価のワークフローを効率的に運用できるか、独自の研修プログラムの管理に役立つかなどを具体的に確認しましょう。

セキュリティ対策は厳重か

タレントマネジメントシステムは、従業員の氏名や住所、評価内容、さらには給与に関連する情報など、機密性の高い個人情報を大量に扱います。

そのため、システムを選定する際には、情報漏洩や不正アクセスなどのリスクから個人情報を守るためのセキュリティ対策が厳重であるかを確認することが重要です。

万が一、セキュリティに関する問題が発生すれば、従業員からの信頼喪失はもちろん、法的な責任問題や社会的な信用の失墜など、企業にとって計り知れない損害をもたらす可能性があります。

手厚い導入支援やサポート体制が整っているか

タレントマネジメントシステムの導入を円滑に進め、導入後も安定的に運用し、効果を確実に得るためには、システムを提供するベンダーによる手厚い導入支援や継続的なサポート体制が整っているかを確認しましょう。

とくに、システム運用に不慣れな企業や専任のIT担当者が少ない企業にとっては重要なチェックポイントです。

導入時のデータ移行や初期設定、社員への操作説明時などに問題が発生すると、その後の運用作業が大きく遅れ、システム運用が効率的に進まない可能性があります。

システム選定時には、機能や価格だけでなく、以下の項目についても確認するのがおすすめです。

導入時のコンサルティングの質

データ移行支援の有無、

研修プログラムの内容

導入後の問い合わせ窓口の対応時間・方法

上記の項目を具体的に確認し、自社の状況に合ったサポートを受けられるベンダーを選びましょう。

タレントマネジメントを導入するなら「HRBrain タレントマネジメント」

『HRBrain タレントマネジメント』は、人事評価から人材データの戦略的活用、タレントマネジメントまでをクラウド上で一元的に実現する人事評価システムです。

従業員の目標設定から評価運用、フィードバック面談の記録、さらには蓄積された人材情報をもとにした分析や配置検討まで、人事に関するあらゆる業務を効率化し、企業の成長を支援します。

このシステムの大きな特徴は、直感的で使いやすい操作性と、企業の多様な評価制度や運用フローに柔軟に対応できるカスタマイズ性の高さです。

MBOやOKR、360度評価などのさまざまな評価手法に対応できるテンプレートを用意しています。そのため、はじめてタレントマネジメントシステムを導入する企業から、より高度な人事戦略を求める企業まで、幅広く活用できます。

また、専任担当による導入から運用までの手厚いサポート体制も、安心してご利用いただける理由の一つです。

<HRBrainの主な機能>

人材データベース

人事評価

組織図ツリー

配置シミュレーション

アンケート

組織分析

分析ダッシュボード

カスタムプロファイル

これにより、評価プロセスの透明化と効率化を図るだけでなく、従業員一人ひとりのスキルや経験、評価履歴などの情報を可視化し、戦略的な人材育成や人材配置に役立てられます。

評価業務をシステム化するだけではなく、そのデータを活用して組織全体のパフォーマンス向上を目指したい企業におすすめのサービスです。

タレントマネジメントの失敗事例を参考に自社に合った活用方法を考えよう!

タレントマネジメントの失敗は、珍しいことではありません。失敗をそのままにしておくのではなく、失敗の原因を特定して正しい改善策を実施することが成功への第一歩となります。

成功のためには、明確な目的とゴール設定や従業員データの整備、PDCAサイクルを徹底することが重要です。それらを効率的に行うには、タレントマネジメントシステムを導入するのがおすすめです。

タレントマネジメントシステムは、多彩な機能を搭載しているサービスが多くありますが、自社のニーズに合ったシステムを選択する必要があります。『HRBrain タレントマネジメント』なら、簡単でシンプルな操作性で人材データの見える化と一元管理を実現できます。

自社の課題や目標を明確にして、システムの力も借りながら効果的なタレントマネジメントを行いましょう。