組織改善とは?フレームワークや改善手法、成功事例を解説

組織状態の把握から分析・課題抽出までワンストップで実現

- 組織改善とは?

- なぜ今、組織改善が必要なのか?

- 組織改善には従業員エンゲージメント向上が必要?

- 組織改善に役立つ主要な6つのフレームワーク

- マッキンゼーの7S:組織の内部整合性を図るための構造分析

- PDCAサイクル:継続的な改善を実現するプロセス管理法

- OKR:目標と成果をつなげる組織マネジメント手法

- MVV:企業の軸を定めて一体感を生む価値観フレームワーク

- バリューチェーン分析:業務の価値構造を見直して競争力を強化する手法

- SWOT分析:内部・外部環境を整理して改善の方向性を明確にする

- 組織改善に役立つ主要な4つのモデル

- タックマンモデル:チームの成長段階を理解し最適な支援を行う

- クルト・レヴィンの3段階モデル:変革プロセスを段階的に管理する

- 組織行動の整合性モデル:戦略と組織構造・文化の一致を目指す理論

- 経験学習モデル:現場の経験を学びに変えて組織力を高めるプロセス

- 従業員エンゲージメント向上がもたらす組織への6つのメリット

- 生産性の向上:自主的に動く社員が増え、成果に直結する

- 離職率の低下:働きがいを感じることで、定着率が向上する

- 顧客満足度の向上:エンゲージメントの高い社員は顧客対応力も高い

- イノベーションの促進:主体性が高まり、新たなアイデアが出やすくなる

- 管理工数の削減:指示待ちではなく、自走するチームが育つ

- 変化への適応力が高まる:変革にも前向きに取り組む土壌ができる

- 組織改善を成功させる具体的な7つのアプローチ方法(進め方)

- 1. 組織の現状を可視化する:サーベイやヒアリングによる課題の洗い出し

- 2. 課題の優先順位をつける:インパクトと実行可能性の観点で整理する

- 3. 改善の方向性を定める:MVVや7Sなどを用いた全体方針の設計

- 4. 具体策の立案と実行計画づくり:PDCAやOKRによるアクション設定

- 5. 従業員を巻き込む:エンゲージメントを高める仕組みの導入

- 6. 組織文化・風土を変える:小さな成功体験と称賛の積み重ね

- 7. 効果測定と改善の継続:KPIや定期レビューで進捗を可視化する

- 組織改善コンサルと効果的に協働するための9つの注意点

- 「提案だけで終わらない」実行支援型コンサルかどうかを見極める

- 自社の状況や業界特性への理解度が高いか事前にチェックする

- 丸投げせず、社内担当者との役割分担と連携体制を明確にする

- 社内メンバーの納得感を醸成し、現場の巻き込みを重視する

- プロジェクトの目的・成果イメージを最初に言語化して共有する

- 契約範囲・期間・成果物の詳細を曖昧にせず明文化しておく

- コンサル依存を防ぎ、社内にナレッジが残る仕組みをつくる

- 定期的なレビュー・報告会を設けて進捗と方向性を調整する

- 成果を可視化するため、KPIや評価基準を事前に合意しておく

- 組織改善の6つの成功事例

- 「サーベイ結果が出たら終わり」ではなくその先へ。HRBrainと二人三脚で進める組織改善

- サーベイ結果をリアルタイムに分析 社員の意識を変える組織改善の仕組みとは?

- 全社を巻き込むサーベイ運用。各部門が主体となって進める組織改善の仕組みとは

- カギは現場主導の組織改善。一人ひとりの社員体験を継続的に向上させる取り組みとは

- 現場主導の組織改善を図る。 従業員がいきいきと働くための取り組みとは

- 創業150年のゼネコンの挑戦。「従業員エンゲージメント業界No.1」実現に向けた取り組みとは

- おすすめの組織改善・エンゲージメント向上ツール「HRBrain」

- 変化に強く成果を生み出す組織をつくる、仕組みとしての「組織改善」

目の前で起きている課題の原因は、個人のスキルや努力ではなく、組織そのもののあり方にあるかもしれません。

組織改善とは、こうした課題を根本から見直し、個人やチームが本来の力を発揮できるようにする取り組みです。

一時的な対応ではなく、中長期的な成長や成果を支える土台を整えることが求められます。

本記事では、企業の経営者や人事・組織開発担当者の方に向けて、組織改善の基本から、具体的なフレームワーク、実際の成功事例までをわかりやすく解説します。

組織改善とは?

組織改善とは、企業や組織が抱える課題を明確にし、より良い状態へと改善していく継続的な取り組みのことです。

組織全体のパフォーマンスを高め、持続的な成長を実現するために、以下のような目的で実施されます。

業務プロセスの効率化

組織体制や人事制度の最適化

従業員のモチベーションやエンゲージメントの向上

離職率の低下・定着率の改善

企業文化や風土の健全化

経営層によるトップダウンの方針だけでなく、現場からのボトムアップによる改善提案も重要です。

変化のスピードが速い現代において、組織の柔軟性と対応力を高めるためには、定期的かつ戦略的な組織改善が欠かせません。

なぜ今、組織改善が必要なのか?

近年、企業を取り巻く環境は急速に変化しています。人手不足や働き方の多様化、テクノロジーの進化、価値観の変化などにより、従来のやり方だけでは組織の競争力を維持することが難しい状況です。

特に以下のような背景から、組織改善が求められています。

人材不足の深刻化:少子高齢化により、優秀な人材の確保と定着が困難に

働き方改革の推進:柔軟な働き方を実現しながら生産性を高める必要性

従業員の価値観の多様化:一人ひとりのやりがいや働きがいに配慮したマネジメントが求められる

変化に対応できる柔軟な組織構造の必要性:市場や顧客のニーズの変化に迅速に対応できる組織づくり

こうした背景を踏まえ、経営層だけでなく現場の従業員一人ひとりが主体的に関わる「組織改善」の重要性が増しています。

組織改善には従業員エンゲージメント向上が必要?

組織改善を成功させるには、従業員エンゲージメントの向上が不可欠です。

従業員エンゲージメントとは、従業員が組織に対して感じる信頼・愛着・貢献意欲のことを指し、これが高いほど組織への主体的な関与が期待できます。

具体的にはエンゲージメントが高まれば、以下のようなメリットが生まれます。

自発的な改善提案が増える

チーム内の信頼関係が強まり、連携が活性化する

業務に対するやりがいを感じやすくなり、定着率も向上する

従業員一人ひとりと向き合い、働きがいや成長実感を得られる環境を整えることが大切です。

【関連コンテンツ】

組織改善に役立つ主要な6つのフレームワーク

ここでは、組織改善を効果的に進めるための主要なフレームワークについて紹介します。 組織改善を成功させるためには、適切なフレームワークを活用することが重要です。

<組織改善に役立つ主要な6つのフレームワーク>

フレームワーク名称 | 詳細 |

|---|---|

マッキンゼーの7S | 組織の内部整合性を図るための構造分析 |

PDCAサイクル | 継続的な改善を実現するプロセス管理法 |

OKR | 目標と成果をつなげる組織マネジメント手法 |

MVV | 企業の軸を定めて一体感を生む価値観フレームワーク |

バリューチェーン分析 | 業務の価値構造を見直して競争力を強化する手法 |

SWOT分析 | 内部・外部環境を整理して改善の方向性を明確にする |

マッキンゼーの7S:組織の内部整合性を図るための構造分析

マッキンゼーの7Sフレームワークは、組織を構成する7つの要素を分析し、それらの整合性を図ることで組織の効果を高める手法です。

7つの要素は「ハードのS」と「ソフトのS」に分類されます。具体的には下記の内容があります。

要素 | 詳細 |

|---|---|

ハードのS | 戦略(Strategy) |

ソフトのS | 共有価値観(Shared Values) |

特に共有価値観は7Sの中心に位置付けられ、他の全ての要素に影響を与える重要な要素です。組織改善を進める際は、まず現状の7つの要素を分析し、課題や不整合を特定します。

次に、目指すべき姿を描き、そのギャップを埋めるための行動計画を策定しましょう。例えば、新しい戦略を導入する場合、それを支える組織構造やスキルの開発も同時に検討する必要があります。

7Sフレームワークは、組織全体を俯瞰して課題を発見し、バランスの取れた改善策を立案するのに役立ちます。

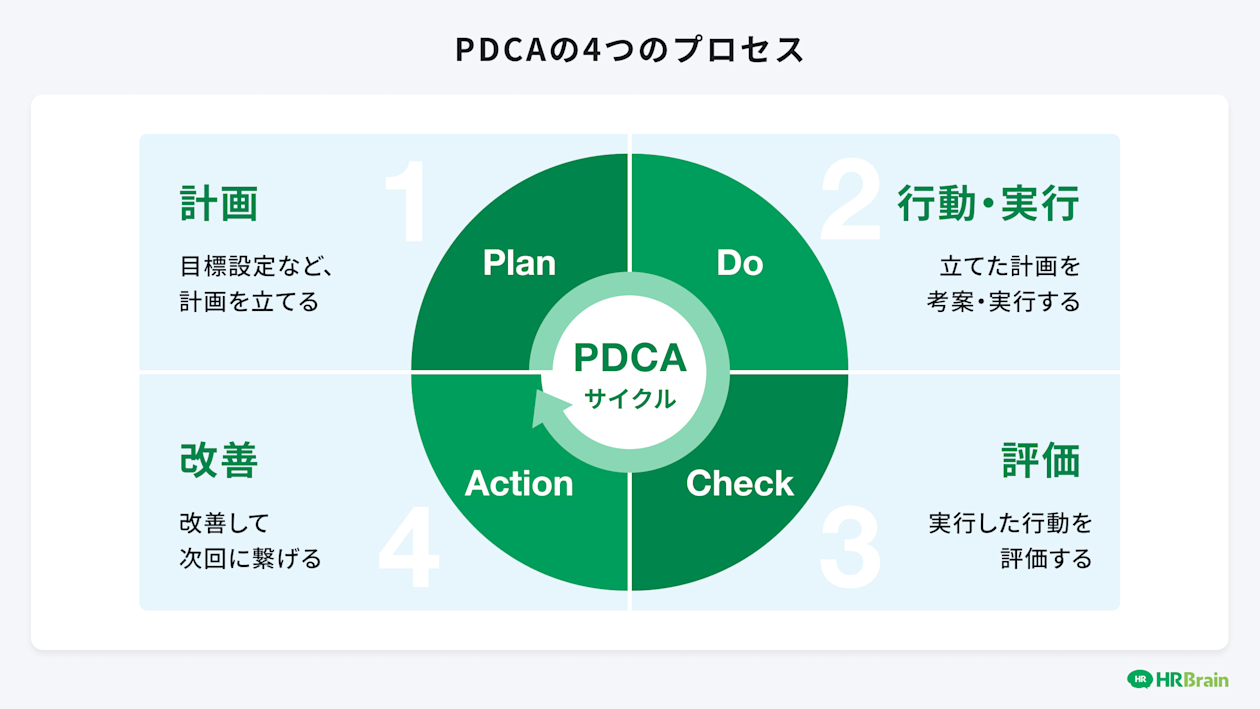

PDCAサイクル:継続的な改善を実現するプロセス管理法

PDCAサイクルは、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)の4つのステップを繰り返すことで、継続的な改善を実現するフレームワークです。

ステップ | 内容 | 詳細 |

|---|---|---|

ステップ1 | 計画段階 | 目標とそれを達成するための具体的な方法を明確に定義 |

ステップ2 | 実行段階 | 定義された計画に基づき、実際に行動に移す |

ステップ3 | 評価段階 | 実行された結果を測定し、当初の目標との差異を詳細 |

ステップ4 | 改善段階 | 分析結果を踏まえ、次期のアクションプランを策定 |

このサイクルを繰り返すことで、少しずつ組織の業務プロセスや成果を向上させることができます。

また、改善活動を一度きりではなく、継続的なプロセスとして捉える文化を組織に根付かせることが重要です。

【関連コンテンツ】

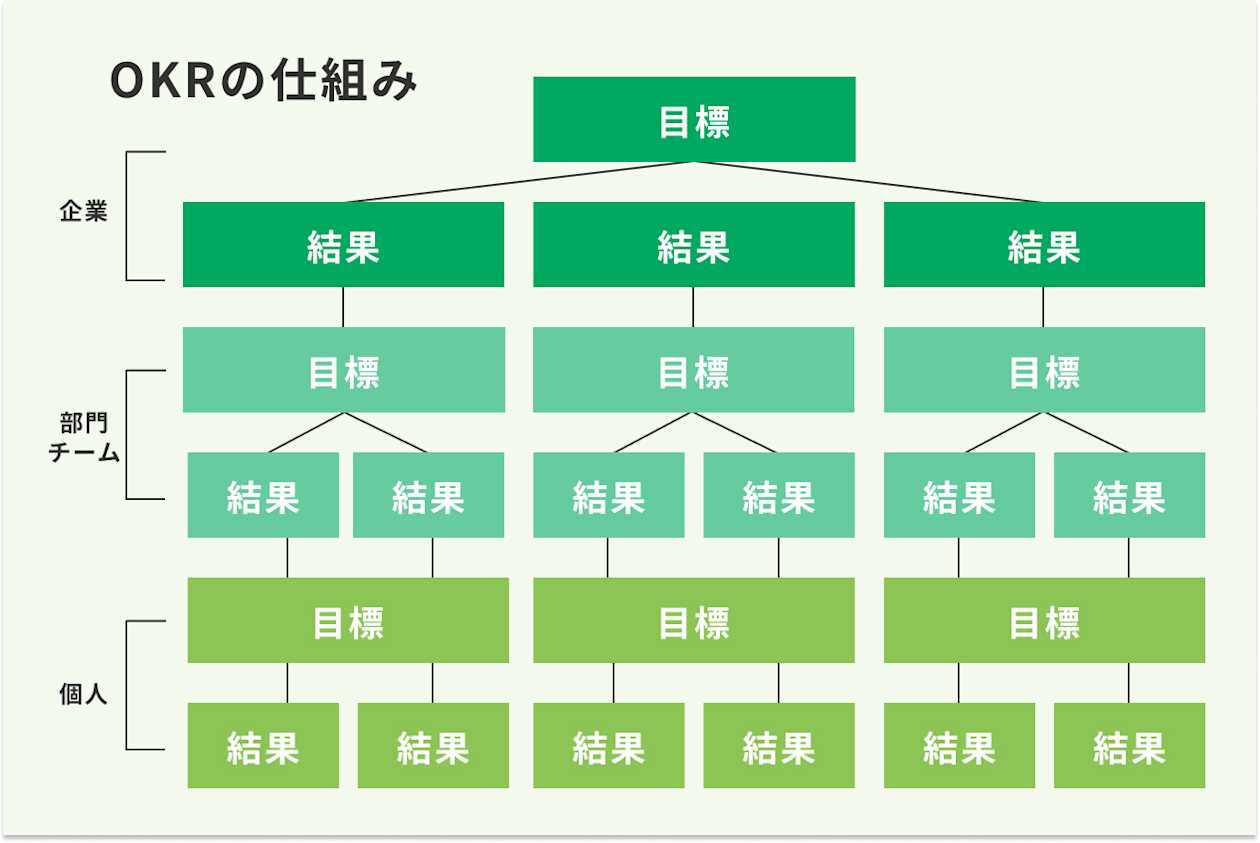

OKR:目標と成果をつなげる組織マネジメント手法

OKR(Objectives and Key Results)は、意欲的な目標と具体的な成果指標を設定することで、組織全体の方向性を明確にし、透明性の高い目標管理を実現するフレームワークです。

OKRは「目標(Objectives)」と「主要な成果指標(Key Results)」の2つの要素で構成されます。目標は、組織や個人が「何を達成したいか」を表す意欲的かつ定性的な表現です。一方、主要な成果指標は、目標の達成度を測定するための具体的で数値化された指標です。

OKRの特徴は、四半期ごとなど短期間で見直しを行うこと、達成率70%程度の挑戦的な目標を設定すること、そして全社的に公開して透明性を確保することにあります。

OKRは、とくに明確な方向性と透明性が求められる成長フェーズの企業や、部門を超えた連携が必要なプロジェクトで効果を発揮します。

【関連コンテンツ】

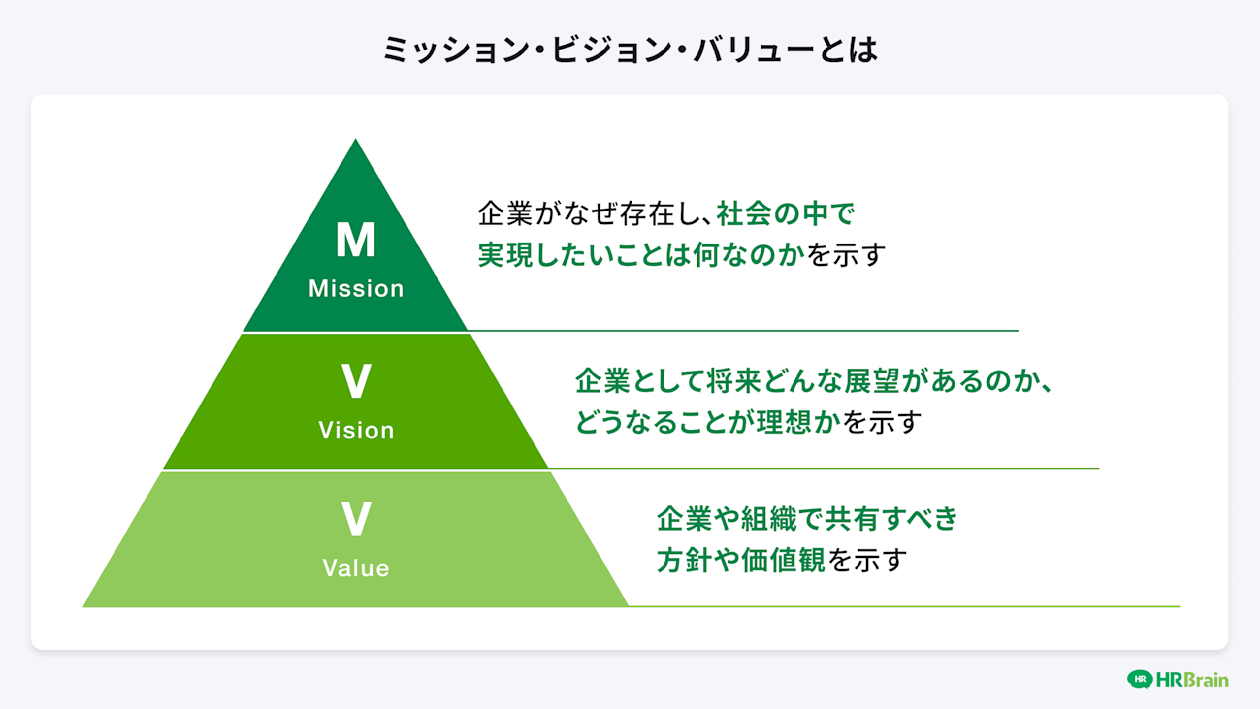

MVV:企業の軸を定めて一体感を生む価値観フレームワーク

MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)は、企業の存在意義や目指す姿、大切にする価値観を明確にし、組織全体の方向性と判断基準を示すフレームワークです。

ミッションは「なぜ我々は存在するのか」という組織の存在意義を表し、ビジョンは「将来どのような姿を目指すのか」という目標像を示します。バリューは「何を大切にするのか」という行動指針や価値観を表します。

明確に定義されたMVVは、従業員に共通の目的意識と判断基準を与える、日々の業務における意思決定の道しるべです。採用活動においては、企業の理念に共感する人材を引きつけ、ミスマッチを防ぐ効果があります。

MVVを組織に浸透させるためには、経営層が率先して体現することはもちろん、研修や日常業務の中でMVVを具体的な行動と結びつけて考える機会を設けることが重要です。

【関連コンテンツ】

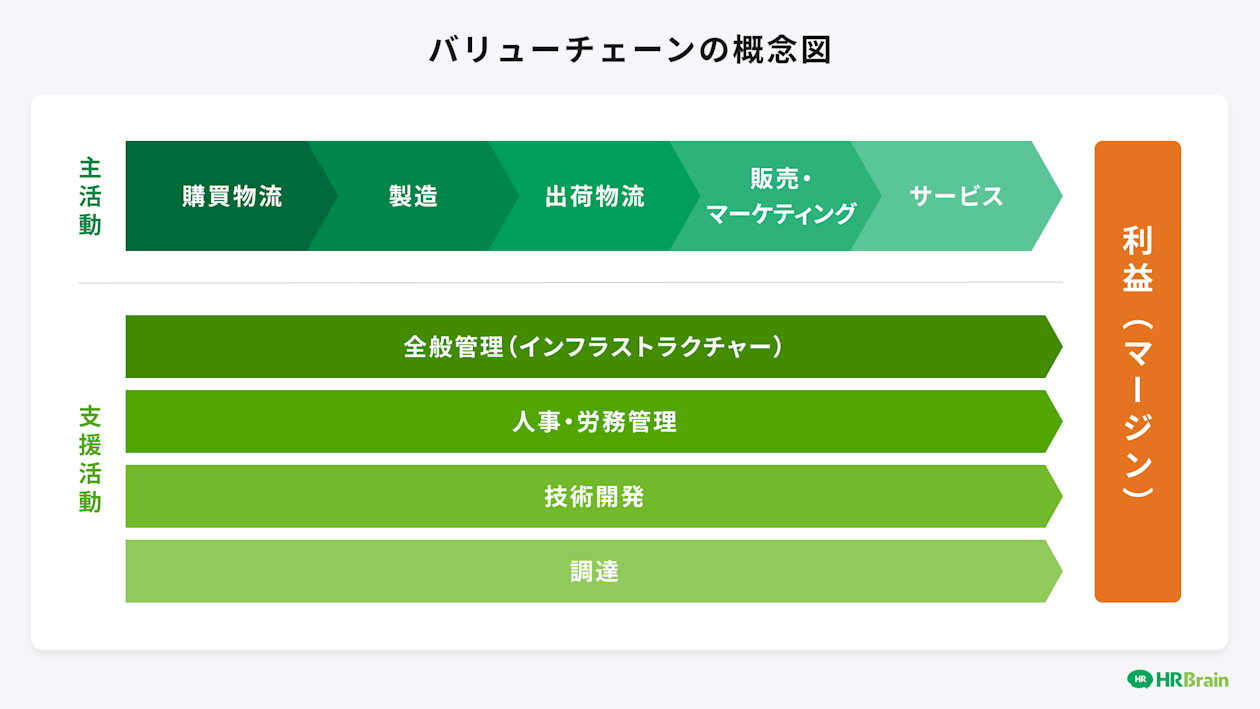

バリューチェーン分析:業務の価値構造を見直して競争力を強化する手法

バリューチェーン分析は、企業の活動を価値を創出する一連のプロセスとして捉え、各活動の相互関連性や競争優位の源泉を特定するフレームワークです。

マイケル・ポーターが提唱したこの手法では、企業活動を「主活動」と「支援活動」に分類します。

主な活動には、購買物流、製造、出荷物流、マーケティング・販売、サービスが含まれ、支援活動には、全般管理、人事・労務管理、技術開発、調達活動が含まれます。

各活動がどのように価値を創出し、コストを発生させているかを分析することで、競争優位をもたらす重要な領域と、改善が必要な非効率な領域の特定が可能です。

組織改善の観点では、部門間の連携を強化し、重複業務を排除するなど、バリューチェーン全体の最適化を図ることが重要です。

【関連コンテンツ】

SWOT分析:内部・外部環境を整理して改善の方向性を明確にする

SWOT分析は、組織の強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を体系的に整理し、戦略策定や意思決定の基礎とするフレームワークです。

強みと弱みは組織の内部要因、機会と脅威は外部環境要因を表します。このフレームワークを用いることで、組織の現状を客観的に把握し、強みを活かして機会を捉え、弱みを克服して脅威に対処するための戦略を立案できます。

SWOT分析の大きな特徴は、シンプルで理解しやすく、様々な組織レベルで応用可能な点です。組織改善の初期段階で現状分析として活用されることが多く、改善の方向性を定める上で重要な役割を果たします。

より効果的に活用するためには、単なる項目の列挙にとどまらず、「強み×機会」「強み×脅威」「弱み×機会」「弱み×脅威」の4つの視点から具体的な戦略オプションを導き出す「クロスSWOT分析」まで発展させることが推奨されます。

【関連コンテンツ】

組織改善に役立つ主要な4つのモデル

組織改善を効果的に推進するための主要な理論モデルは、以下の4つです。

<組織改善に役立つ主要な4つのモデル>

フレームワーク名称 | 詳細 |

|---|---|

タックマンモデル | チームの成長段階を理解し最適な支援を行う |

クルト・レヴィンの3段階モデル | 変革プロセスを段階的に管理する |

組織行動の整合性モデル | 戦略と組織構造・文化の一致を目指す理論 |

経験学習モデル | 現場の経験を学びに変えて組織力を高めるプロセス |

組織改善を成功させるためには、理論的な裏付けにもとづいたアプローチを心がけましょう。

タックマンモデル:チームの成長段階を理解し最適な支援を行う

タックマンモデルは、チームの発展過程を「形成期」「混乱期」「統一期」「機能期」「散会期」の5つの段階で捉えた理論です。

形成期では、メンバーは互いに警戒し合い、リーダーに依存する傾向があります。この段階では、チームの目的や役割を明確にし、メンバー間の信頼関係構築を促進することが重要です。

混乱期になると、メンバー間で意見の対立やコンフリクトが発生します。この段階では、建設的な対話の場を設け、多様な意見を尊重する文化を醸成しましょう。

統一期では、チームのルールや規範が確立され、協力体制が整いはじめます。機能期になると、チームは最高のパフォーマンスを発揮し、効率的に問題解決を行えるようになります。

最後の散会期では、プロジェクト完了などに伴いチームが解散に向かう段階です。タックマンモデルを理解することで、チームの現在の状態を客観的に把握し、各段階に応じた適切な支援を行うことができます。

【関連コンテンツ】

クルト・レヴィンの3段階モデル:変革プロセスを段階的に管理する

クルト・レヴィンの3段階モデルは、組織変革のプロセスを「解凍」「変革」「再凍結」という3つの段階で考える理論です。

解凍段階では、現状の行動パターンや考え方を一度緩め、変化の必要性を認識させます。この段階では、現状の問題点や変化の重要性を明確に伝え、危機感を共有することが大切です。

変革段階では、実際に新しい行動や価値観を導入し、組織のメンバーが新しい方法を学び、実践するようサポートします。コミュニケーションを密に取り、小さな成功体験を積み重ねることで、変革の推進力を維持しましょう。

再凍結段階では、新しく導入された変化を組織文化や業務プロセスに定着させ、元の状態に戻ることを防ぎます。評価制度や報酬体系の見直し、継続的なフォローアップなどを通じて、新しい行動を強化する仕組みづくりが重要です。

このモデルの強みは、変革を単なる手法の変更ではなく、人々の心理的な移行プロセスとして捉えている点にあります。

組織行動の整合性モデル:戦略と組織構造・文化の一致を目指す理論

組織行動の整合性モデル(コングルエンスモデル)は、組織を相互に関連する要素からなるシステムと捉え、それらの整合性を高めることでパフォーマンスを向上させる理論です。

このモデルでは、組織を「入力」「変換プロセス」「出力」という流れで分析します。入力には環境、リソース、歴史、戦略などが含まれ、変換プロセスでは「仕事」「人材」「組織構造」「文化」の4つの要素が相互に影響し合いながら機能します。

これらの要素が整合している状態では、組織は効率的に機能し、高い成果を生み出します。逆に、要素間に不整合がある場合、組織のパフォーマンスは低下します。

例えば、イノベーションを重視する戦略を掲げながら、リスクを避ける文化や硬直的な組織構造があれば、その戦略は実現困難になります。組織改善を進める際は、一つの要素だけを変えるのではなく、関連する他の要素も含めて総合的に考える必要があります。

このモデルを活用することで、組織の課題を体系的に分析し、効果的な改善策を立案することができます。

経験学習モデル:現場の経験を学びに変えて組織力を高めるプロセス

経験学習モデルは、デイビッド・コルブが提唱した理論で、「具体的経験」「内省的観察」「抽象的概念化」「能動的実験」という4つの段階を循環することで、経験から効果的に学ぶプロセスを示しています。

このモデルの特徴は、単に経験を積むだけでなく、その経験を振り返り、そこから学びを抽出し、次の行動に活かすという点にあります。

具体的な経験をした後、その経験について多角的に振り返り(内省的観察)、そこから一般的な法則や概念を導き出し(抽象的概念化)、その学びを新たな状況に適用して試す(能動的実験)というサイクルを繰り返すことで、継続的な学習と改善が可能になります。

組織改善の文脈では、チームや組織全体でこのサイクルを回すことで、個人の学びを組織の知恵として蓄積し、活用することができます。例えば、プロジェクトの終了時にレトロスペクティブを行い、成功要因や課題を分析し、次のプロジェクトに活かすといった取り組みがこれにあたります。

経験学習を組織文化として定着させることで、常に学び成長し続ける組織へと進化できます。

【関連コンテンツ】

従業員エンゲージメント向上がもたらす組織への6つのメリット

従業員エンゲージメントの向上が組織にもたらす具体的なメリットは、以下の6つです。

<従業員エンゲージメント向上がもたらす組織への6つのメリット>

メリット | 詳細 |

|---|---|

生産性の向上 | 自主的に動く社員が増え、成果に直結する |

離職率の低下 | 働きがいを感じることで、定着率が向上する |

顧客満足度の向上 | エンゲージメントの高い社員は顧客対応力も高い |

イノベーションの促進 | 主体性が高まり、新たなアイデアが出やすくなる |

管理工数の削減 | 指示待ちではなく、自走するチームが育つ |

変化への適応力が高まる | 変革にも前向きに取り組む土壌ができる |

メリットを理解したうえで、従業員エンゲージメントの向上につながる組織改善に取り組みましょう。

生産性の向上:自主的に動く社員が増え、成果に直結する

従業員エンゲージメントが高まると、社員は単に与えられた仕事をこなすだけでなく、自ら考え行動するようになります。仕事への熱意と愛着が増すことで、目標達成への意欲が高まり、業務効率も自然と向上します。

GALLUP社の調査(2020年)によると、エンゲージメントの高い組織は、そうでない組織と比較して生産性が18%高く、利益率も23%高いという結果が出ています。

また、自主的に業務改善を考える風土が育まれることで、日々の小さな改善が積み重なり、長期的には大きな効率化につながります。例えば、「今までこうしてきたから」という思考ではなく、「もっと良い方法はないか」と自発的に考える社員が増えることで、無駄な会議や報告書が削減され、本質的な業務に集中できる環境が整います。

チーム内では良い影響が連鎖し、メンバー同士が互いに高め合うポジティブな雰囲気が生まれることも、生産性向上の大きな要因となります。

(出典:GALLUP|The Relationship Between Engagement at Work and Organizational Outcomes)

【関連コンテンツ】

離職率の低下:働きがいを感じることで、定着率が向上する

従業員エンゲージメントと離職率には強い相関関係があります。エンゲージメントの高い社員は、自分の仕事に意義を見出し、組織への帰属意識が強いため、簡単に退職を考えることはありません。

GALLUP社の調査(2020年)によると、エンゲージメントの高い組織は、そうでない組織と比較して離職率が43%減少し、欠勤は81%減少するという結果が出ています。

離職率の低下は、採用コストの削減だけでなく、組織知識やノウハウの流出防止にもつながります。優秀な人材の定着は競争力の維持・向上にも直結するため、経営的にも大きなメリットとなります。

また、長期にわたって働く社員が増えることで、人間関係も深まり、チームの結束力も高まります。信頼関係が構築されたチームでは、より率直なコミュニケーションが可能となり、問題解決のスピードも向上します。

さらに、ベテラン社員から若手への知識・スキルの伝承もスムーズに行われるようになり、組織全体の人材育成サイクルが好循環を生み出します。

(出典:GALLUP|The Relationship Between Engagement at Work and Organizational Outcomes)

【関連コンテンツ】

顧客満足度の向上:エンゲージメントの高い社員は顧客対応力も高い

社員のエンゲージメントと顧客満足度は密接につながっています。エンゲージメントの高い社員は、自社の製品やサービスに誇りを持ち、顧客に対してより熱意ある対応を行います。単に業務をこなすのではなく、顧客の立場に立って考え、期待以上の価値を提供しようとする姿勢が、顧客体験の質を高めます。

特に顧客接点のある部門では、社員の態度や言葉遣い、問題解決への積極性が直接顧客の印象に影響します。

例えば、クレーム対応においても、エンゲージメントの高い社員は顧客の不満を真摯に受け止め、最適な解決策を提案することで、むしろ顧客との信頼関係を強化することができます。

さらに、顧客からの声を積極的に社内にフィードバックし、製品やサービスの改善につなげる役割も果たします。

イノベーションの促進:主体性が高まり、新たなアイデアが出やすくなる

エンゲージメントの高い職場では、社員が自ら考え、提案する文化が育まれるため、イノベーションが生まれやすくなります。

自分の仕事に愛着と責任を感じる社員は、現状に満足せず、常に改善点を探し、新しいアイデアを考える傾向があります。

また、組織への信頼感と心理的安全性が確保されていると、失敗を恐れずにチャレンジする姿勢が生まれ、それがイノベーションの土壌となります。

特に、現場の社員は顧客のニーズや業務の課題に直接触れているため、価値あるアイデアを持っていることが多いのです。

そうしたアイデアを引き出し、形にしていくプロセスが活性化することで、組織全体の創造性と革新性が高まります。

さらに、部門を超えた自発的な交流やコラボレーションも増加し、異なる視点の掛け合わせから生まれる新たな発想も期待できます。

管理工数の削減:指示待ちではなく、自走するチームが育つ

エンゲージメントの高い組織では、社員が自律的に考え行動するようになるため、マネジメントに必要な時間とコストを大幅に削減できます。

従来の「指示・命令型」のマネジメントでは、上司が細かな業務指示を出し、進捗管理を行う必要がありましたが、エンゲージメントが高まると、社員自身が自分の役割と責任を理解し、主体的に業務を進められるようになります。

これにより、マネージャーは日常業務の管理から解放され、より戦略的な業務や人材育成に時間を割くことが可能になります。また、チーム内でも互いに協力し合い、問題解決を図る文化が育つため、些細な課題がマネージャーに上がってくることも減少します。

さらに、情報共有や意思決定のプロセスも効率化され、会議の数や時間も必要最小限に抑えられるようになります。

この「自走する組織」への変革は、マネジメントコストの削減だけでなく、意思決定のスピードアップにもつながり、組織全体の俊敏性と競争力を高める効果があります。

変化への適応力が高まる:変革にも前向きに取り組む土壌ができる

エンゲージメントの高い組織では、変化や変革に対する抵抗が少なく、迅速かつ効果的に環境変化に適応できる力が育まれます。

組織に対する信頼感と帰属意識が高い社員は、会社の方針転換や業務変更に対しても、その必要性を理解し、前向きに受け入れる傾向があります。

特に、企業理念やビジョンへの共感が強いと、「なぜこの変化が必要なのか」という本質的な理解が進み、変革への協力姿勢が生まれやすくなります。

また、日常的に改善マインドが根付いていると、小さな変化に常に対応する習慣ができているため、大きな変革が必要になった際にも柔軟に適応できます。テクノロジーの進化やビジネスモデルの変化が加速する現代において、この「変化への適応力」は組織の持続的成長と生存に不可欠な能力となっています。

組織改善を成功させる具体的な7つのアプローチ方法(進め方)

組織改善を効果的に進めるためには、以下の7つのステップで取り組んでいきましょう。

<組織改善を成功させる具体的な7つのアプローチ方法(進め方)>

- 組織の現状を可視化する:サーベイやヒアリングによる課題の洗い出し

- 課題の優先順位をつける:インパクトと実行可能性の観点で整理する

- 改善の方向性を定める:MVVや7Sなどを用いた全体方針の設計

- 具体策の立案と実行計画づくり:PDCAやOKRによるアクション設定

- 従業員を巻き込む:エンゲージメントを高める仕組みの導入

- 組織文化・風土を変える:小さな成功体験と称賛の積み重ね

- 効果測定と改善の継続:KPIや定期レビューで進捗を可視化する

組織改善を進める際には、計画的かつ段階的なアプローチが重要です。それぞれのポイントをおさえて、ひとつずつ確実に進めましょう。

1. 組織の現状を可視化する:サーベイやヒアリングによる課題の洗い出し

組織改善の第一歩は、現状を正確に把握することから始まります。主観や憶測ではなく、データに基づいた現状分析を行うことで、効果的な改善策を立案することができます。

現状把握のための有効な手法として、従業員サーベイがあります。エンゲージメント、職場環境、リーダーシップ、コミュニケーションなどの観点から、組織の強みと課題を可視化することができます。サーベイは匿名性を確保し、率直な意見が集まるよう配慮することが重要です。

また、インタビューやフォーカスグループディスカッションなどの定性的手法も併用すると、数値だけでは見えてこない課題の背景や従業員の本音を引き出すことができます。

特に、部門横断のディスカッションは、サイロ化した組織の連携課題を発見するのに役立ちます。さらに、業績データや離職率、顧客満足度などの客観的指標も分析し、多角的な視点で組織の現状を把握しましょう。

この段階では、問題の表面的な症状だけでなく、根本原因を特定することが重要です。

【関連コンテンツ】

2. 課題の優先順位をつける:インパクトと実行可能性の観点で整理する

現状分析によって多くの課題が明らかになりますが、すべての課題に同時に取り組むことは現実的ではありません。限られたリソースで最大の効果を生み出すためには、課題の優先順位付けが不可欠です。

効果的な優先順位付けの方法として、「ビジネスへのインパクト」と「実行可能性」という2つの軸でマトリクスを作成し、各課題を評価する手法があります。

組織全体のパフォーマンスに大きな影響を与え、かつ比較的実行しやすい課題を最優先に設定します。例えば、「部門間のコミュニケーション不足」が全社的な問題であり、定期的なクロスファンクショナルミーティングという比較的導入しやすい解決策がある場合、これは高優先度の課題となります。

また、特定の課題が他の問題の原因になっているケースでは、その根本原因に優先的に対処することで、複数の問題に同時にアプローチできることもあります。優先順位付けは、経営層だけでなく、現場リーダーや一般社員など、多様な視点を取り入れて行うことで、バランスの取れた判断が可能になります。

3. 改善の方向性を定める:MVVや7Sなどを用いた全体方針の設計

課題の優先順位が決まったら、組織改善の全体的な方向性を定めることが重要です。

この段階では、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)や7Sモデルなどのフレームワークが役立ちます。MVVは組織の存在意義や目指す姿、大切にする価値観を明示することで、改善活動の判断基準となります。

例えば、「顧客中心主義」という価値観が明確であれば、顧客体験の向上につながる改善策を優先的に検討できます。7Sモデルでは、戦略(Strategy)、組織構造(Structure)、システム(Systems)、共有価値観(Shared Values)、スキル(Skills)、スタイル(Style)、スタッフ(Staff)の7つの要素の整合性を分析し、組織全体のバランスを考慮した改善計画を立案できます。

特に重要なのは、これらのフレームワークを用いて、単なる問題解決を超えた、組織の将来像を描くことです。明確なビジョンは、変革の必要性を組織全体に伝え、従業員の共感と参画を促す効果があります。

【関連コンテンツ】

4. 具体策の立案と実行計画づくり:PDCAやOKRによるアクション設定

改善の方向性が定まったら、具体的なアクションプランを作成し、実行に移します。

この段階では、PDCAサイクルやOKRといったフレームワークが有効です。PDCAサイクルは、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)という継続的な改善のプロセスを提供します。

特に重要なのは、具体的な実行計画を「誰が、いつまでに、何を、どのように行うか」まで詳細に落とし込むことです。

OKRは「目標(Objectives)」と測定可能な「成果指標(Key Results)」を設定することで、進捗を可視化します。例えば、「部門間連携の強化」という目標に対して、「クロスファンクショナルプロジェクトを四半期に3件実施する」「部門を超えた情報共有会議の参加率を80%以上にする」といった具体的な成果指標を設定します。

また、小規模な試行から始め、その結果を評価し改善するという反復的なアプローチも効果的です。初期段階では、短期間で成果を出せる「クイックウィン」を計画に組み込み、改善活動の勢いを生み出すことも重要です。

【関連コンテンツ】

5. 従業員を巻き込む:エンゲージメントを高める仕組みの導入

組織改善を成功させるためには、従業員の主体的な参画が不可欠です。トップダウンの指示だけで変革を進めようとしても、現場の理解と協力がなければ、真の改善は実現しません。従業員を巻き込むための効果的な方法として、まず改善活動の目的や意義を明確に伝え、「なぜこれが重要なのか」という理解を促すことが重要です。

次に、アイデア提案の仕組みや改善ワークショップなど、従業員が意見を出せる場を設けます。例えば、「改善提案制度」を導入し、従業員から業務改善のアイデアを募集し、優れた提案は表彰して実行に移すという取り組みは、多くの企業で成果を上げています。

また、部門や階層を超えた対話の機会を設けることで、多様な視点を取り入れることができます。従業員から提案されたアイデアは真摯に検討し、採用の可否に関わらずフィードバックを行うことも大切です。改善活動の進捗や成果を定期的に共有することで、従業員の当事者意識を高め、継続的な参画を促進できます。

6. 組織文化・風土を変える:小さな成功体験と称賛の積み重ね

持続的な組織改善を実現するためには、一時的な施策だけでなく、組織文化や風土を変えていくことが重要です。

文化は「ここではこうするものだ」という暗黙の了解や価値観であり、長期的な組織パフォーマンスに大きな影響を与えます。文化変革のポイントは、小さな成功体験を積み重ね、それを称賛することで、新しい行動パターンを組織内に定着させていくことです。

例えば、部門間の壁を越えた協力を促進したい場合、クロスファンクショナルプロジェクトの成功事例を社内で広く共有し、貢献したメンバーを表彰します。また、リーダーが率先垂範することも重要です。

経営層やマネージャーが望ましい行動や価値観を自ら実践し、模範を示すことで、組織全体に変化の波が広がります。

さらに、評価制度や報酬システムを新しい文化と整合させることも効果的です。例えば、チームワークを重視する文化を築きたいなら、個人の成果だけでなく、協力行動も評価する制度に変更します。

文化変革には時間がかかりますが、一貫したメッセージと行動で徐々に浸透させていきましょう。

【関連コンテンツ】

7. 効果測定と改善の継続:KPIや定期レビューで進捗を可視化する

組織改善の効果を持続的なものにするためには、適切なKPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的なレビューを通じて進捗を可視化することが重要です。

「測定できないものは改善できない」という言葉があるように、改善活動の効果を客観的に評価するためには、明確な指標と測定の仕組みが不可欠です。効果測定のためのKPI設定では、「従業員エンゲージメントスコア」「顧客満足度」「離職率」などの「結果指標」と、「1on1ミーティング実施率」「改善提案数」といった「先行指標」をバランス良く組み合わせましょう。

KPIを設定したら、週次/月次/四半期など定期的にレビューミーティングを開催し、進捗状況を確認します。重要なのは、レビューの結果を組織全体で共有し、成功事例から学ぶと同時に、課題についてもオープンに議論できる文化を作ることです。

また、データダッシュボードを作成して進捗を可視化することで、改善活動の透明性と参加意識を高めることができます。改善は一度で完了するものではなく、PDCAサイクルを繰り返し回すことで、組織は継続的に進化していきます。

組織改善コンサルと効果的に協働するための9つの注意点

組織改善を実行するために、コンサルタントの協力を仰ぎ、ともに進めていく選択肢もあります。

組織改善コンサルの力を借りるのは有効な手段ですが、活用の仕方を誤ると、かえって成果がでない場合もあるため、以下のポイントに注意が必要です。

<組織改善コンサルと効果的に協働するための9つの注意点>

「提案だけで終わらない」実行支援型コンサルかどうかを見極める

自社の状況や業界特性への理解度が高いか事前にチェックする

丸投げせず、社内担当者との役割分担と連携体制を明確にする

社内メンバーの納得感を醸成し、現場の巻き込みを重視する

プロジェクトの目的・成果イメージを最初に言語化して共有する

契約範囲・期間・成果物の詳細を曖昧にせず明文化しておく

コンサル依存を防ぎ、社内にナレッジが残る仕組みをつくる

定期的なレビュー・報告会を設けて進捗と方向性を調整する

成果を可視化するため、KPIや評価基準を事前に合意しておく

注意点に対する対応をあらかじめ検討したうえで、組織改善コンサルを効果的に活用しましょう。

「提案だけで終わらない」実行支援型コンサルかどうかを見極める

組織改善プロジェクトを成功させるためには、単に分析や提案を行うだけでなく、実行まで伴走してくれる「実行支援型」のコンサルタントを選ぶことが重要です。

多くの組織改善の失敗は、優れた提案があっても実行段階で頓挫してしまうことにあります。「診断・提案型」のコンサルタントは詳細な分析と理論的な解決策を提供しますが、実行は企業側に任せることが多く、社内にノウハウや実行力がない場合、計画倒れになりがちです。

コンサルタントを選定する際は、過去の実績で「実行」までどの程度関わったかを確認しましょう。具体的には、「どのように従業員の抵抗に対処したか」「実行段階でどのような困難があり、それをどう乗り越えたか」といった質問をして、実体験に基づく回答があるかを確認することが有効です。

また、契約内容に「実行支援」が明記されているか、実行フェーズのタイムラインや成果物が具体的に定義されているかも重要なチェックポイントとなります。

自社の状況や業界特性への理解度が高いか事前にチェックする

組織改善を効果的に進めるためには、自社の業界特性や独自の組織文化を深く理解しているコンサルタントを選定することが重要です。

業界ごとに事業環境、競争状況、規制要件は大きく異なるため、汎用的なアプローチでは効果的な改善につながりません。例えば、製造業と金融業では、組織構造や求められるスピード感、リスク許容度が根本的に異なります。

また、企業理念や価値観を理解しているコンサルタントであれば、それらと整合性の取れた改善策を提案してくれるでしょう。

コンサルタントを選定する際は、自社の業界での実績と経験を確認し、過去のクライアントリストや事例を詳しく聞くことをおすすめします。

提案段階でコンサルタントが自社の組織文化や特有の課題についてどの程度質問し理解しようとしているかも重要なチェックポイントです。場合によっては、本契約の前に小規模なアセスメントプロジェクトを依頼し、自社への理解度を評価してみるのも効果的な方法です。

丸投げせず、社内担当者との役割分担と連携体制を明確にする

組織改善プロジェクトを成功させるためには、コンサルタントに「丸投げ」せず、社内担当者との明確な役割分担と効果的な連携体制を構築することが重要です。

組織改善は外部のコンサルタントだけでは実現できず、現場の知識を持つ社内メンバーとの協働が不可欠です。コンサルタントの専門知識と社内メンバーの組織理解を組み合わせることで、実行可能な改善策を生み出せます。

プロジェクト開始前に、情報収集、分析、解決策の立案、実行計画の策定、実行、モニタリングなど、各フェーズでの役割分担を詳細に決めておきましょう。

例えば、コンサルタントが分析と方法論を提供し、社内の「変革推進チーム」が現場との調整や実行管理を担当するという体制が効果的です。

また、週次や月次の定例ミーティング、日々の情報共有方法、緊急時の連絡体制など、コミュニケーションのルールも明確にしておくことが大切です。社内側のプロジェクトリーダーには十分な権限と時間を与え、コンサルタントと対等な立場で議論できる環境を整えることも成功の鍵です。

社内メンバーの納得感を醸成し、現場の巻き込みを重視する

組織改善プロジェクトの成功には、現場の従業員の納得感と主体的な参画が不可欠です。トップダウンやコンサルタント主導で押し付けられた変革は、表面的には導入されても長続きしないことが多いからです。従業員が「なぜ変わる必要があるのか」を理解し、「変わりたい」という意欲を持ち、「変われる」という自信を得ることが重要です。

現場の従業員が企画段階から参画し、自分たちの意見が反映されていると感じることで、「自分たちの改革」という当事者意識が生まれ、実行段階での協力が得られやすくなります。具体的には、部門横断のワークショップやフォーカスグループインタビュー、定期的なパルスサーベイなどを通じて、現場の課題認識や改善アイデアを収集しましょう。

また、コンサルタント選定時にも「どのように従業員を巻き込むか」という点を提案書に含めてもらい、その内容を評価することが重要です。プロジェクト中は、現場から選抜した「チェンジエージェント」を任命し、部門内の意見集約や情報伝達の役割を担ってもらうことも効果的です。

プロジェクトの目的・成果イメージを最初に言語化して共有する

組織改善コンサルティングプロジェクトの成功には、「何のために行うのか」という目的と「どのような状態を目指すのか」という成果イメージを、最初に明確に言語化し、関係者全員で共有することが極めて重要です。

目的と成果イメージが不明確なまま進めると、関係者それぞれが異なる期待を持ち、後になって「これは望んでいた結果ではない」という不満や齟齬が生じるリスクがあります。

プロジェクト開始時に、経営層を含む主要ステークホルダーが参加するキックオフワークショップを開催し、目的と成果イメージについて徹底的に議論し、合意形成を図りましょう。

目的は「〜のために」という形式で、成果イメージは「〜な状態になっている」という形式で、できるだけ具体的に記述します。可能であれば、成果イメージには定量的な指標も含めると良いでしょう。

例えば「従業員の自律性を高め、現場発のアイデアが経営に反映される文化を築くことで、年間の改善提案数を50%増加させ、それによる生産性向上2%を実現する」といった具体的な表現が効果的です。

契約範囲・期間・成果物の詳細を曖昧にせず明文化しておく

組織改善コンサルティングの成功には、契約範囲、期間、成果物の詳細を曖昧にせず、明確に文書化しておくことが不可欠です。

組織改善は「人と組織の変革」という性質上、明確な境界線を引きにくく、範囲が拡大しやすい傾向があります。あいまいな契約は、認識の相違やコスト超過、スケジュール遅延などのリスクを高めます。

契約書には、プロジェクトの目的と範囲(何をするか、何をしないか)、フェーズ分けとタイムライン、具体的な成果物と納品形式、料金体系と支払い条件、社内リソースの提供範囲、変更管理プロセス、知的財産権の帰属、契約終了後のサポート内容と期間などを必ず明記しましょう。

特に効果的なのは、プロジェクトを複数のフェーズに分け、各フェーズの作業内容、期間、成果物、次フェーズへの移行条件を明確に定義することです。

各フェーズ終了時には成果を評価し、次のフェーズに進むかどうかを判断できるようにすることで、コントロール可能なプロジェクト運営を実現できます。また、契約書は法務部門や専門家のレビューを受け、法的にも保護される内容であることを確認しましょう。

コンサル依存を防ぎ、社内にナレッジが残る仕組みをつくる

組織改善の持続的な効果を実現するためには、コンサルタントへの依存を防ぎ、知識とスキルが社内に定着・継承される仕組みを意図的に構築することが不可欠です。

コンサルティングの本来の目的は「魚を与える」ことではなく「魚の釣り方を教える」ことにあります。組織改善は一度きりのイベントではなく継続的なプロセスであるため、外部コンサルタントが去った後も社内で改善活動を推進できる能力が必要です。

コンサルティング契約時に「知識移転」を明確な目標として設定し、それを評価する指標も定めましょう。効果的な方法として、「シャドーイング」の仕組みを導入し、社内メンバーがコンサルタントの活動を影のように追い、方法論やスキルを学ぶ機会を設ける方法があります。また、プロジェクト期間中に「社内変革チーム」を育成し、コンサルタントから段階的に責任を移行するアプローチも効果的です。

コンサルタントからの「ハウツー」だけでなく、「なぜそうするのか」という背景理論や思考プロセスも共有してもらい、応用力を身につけることも重要です。

プロジェクト終了時には、成果物だけでなく、将来的に社内で活用できるナレッジ資産を納品物に含めるよう契約で明記しておきましょう。

定期的なレビュー・報告会を設けて進捗と方向性を調整する

組織改善プロジェクトの成功には、定期的なレビューと報告会を設け、進捗状況と方向性を継続的に確認・調整するプロセスが不可欠です。

組織改善は複雑で予測不可能な要素を含むため、当初の計画通りに進まないことがほとんどです。定期的なレビューにより、計画と実際の乖離を早期に発見し、軌道修正することが可能になります。レビューの頻度は、週次や月次など、プロジェクトの規模や期間に応じて適切に設定しましょう。

特に重要なのは、経営層や主要ステークホルダーも参加する定期的な報告会で、進捗状況だけでなく、直面している課題や必要な支援についてもオープンに議論することです。これにより、組織全体の取り組みとしての一体感が生まれ、必要なリソースや意思決定が迅速に行われるようになります。

また、報告会では成功事例や学びも共有し、プロジェクトの勢いを維持する機会としても活用しましょう。レビューの際には、定量的な指標だけでなく、定性的なフィードバックも収集し、数値では捉えきれない変化も把握することが重要です。

成果を可視化するため、KPIや評価基準を事前に合意しておく

組織改善プロジェクトの成功を客観的に評価するためには、KPI(重要業績評価指標)や評価基準を事前に明確化し、関係者間で合意しておくことが重要です。

「測定できないものは改善できない」という言葉があるように、明確な指標がなければ、プロジェクトの成果を評価することも、進捗状況を管理することも困難になります。

KPIを設定する際は、「結果指標」と「先行指標」のバランスを考慮しましょう。

結果指標には従業員エンゲージメントスコア、顧客満足度、離職率、生産性などが含まれ、最終的な成果を測定します。

一方、先行指標は1on1ミーティング実施率、改善提案数、研修参加率など、プロセスの進捗を測定し、早期の軌道修正を可能にします。また、定量的指標と定性的指標の両方を設定することも大切です。KPIは「SMART」(具体的、測定可能、達成可能、関連性がある、期限がある)の原則に従って設定し、データ収集方法や測定頻度、報告形式なども事前に決めておきましょう。

プロジェクト開始時に基準値(ベースライン)を測定し、改善効果を正確に評価できるようにすることも重要です。

組織改善の6つの成功事例

最後に、組織改善に取り組み、成果を上げた企業の具体的な成功事例を6つご紹介します。

組織改善は、企業の成長に欠かせない取り組みですが、「何から手をつければ良いかわからない」「どうすれば成功するのか」といった悩みを抱える経営者や人事担当者の方も多いのではないでしょうか。

これらの事例を通じて、組織改善を成功させるためのヒントや、自社で応用できる実践的なアプローチを見つけることができるはずです。

<組織改善の6つの成功事例>

「サーベイ結果が出たら終わり」ではなくその先へ。HRBrainと二人三脚で進める組織改善

サーベイ結果をリアルタイムに分析 社員の意識を変える組織改善の仕組みとは?

全社を巻き込むサーベイ運用。各部門が主体となって進める組織改善の仕組みとは

カギは現場主導の組織改善。一人ひとりの社員体験を継続的に向上させる取り組みとは

現場主導の組織改善を図る。 従業員がいきいきと働くための取り組みとは

創業150年のゼネコンの挑戦。「従業員エンゲージメント業界No.1」実現に向けた取り組みとは

「サーベイ結果が出たら終わり」ではなくその先へ。HRBrainと二人三脚で進める組織改善

マルホ株式会社では、離職傾向の変化や経営理念刷新を背景に、組織内で課題認識はあるものの、課題の適切性や要因把握が不十分で、議論や対策が進みにくい状態が続いていました。

現状把握と改善アクション検討を促進するために、HRBrainの組織診断サーベイ「EX Intelligence」を導入し、従業員エンゲージメントの定量的な計測と課題の可視化を行いました。

従業員が日常的に感じている課題を具体的に把握できるようになり、感覚的だった課題認識が数値化されたことで、対策検討が進むようになりました。

また、サーベイ結果を社内に公開することで、社員の意識向上にもつながり、経営層と現場の対話の場でも活用が進んでいます。

【関連コンテンツ】

サーベイ結果をリアルタイムに分析 社員の意識を変える組織改善の仕組みとは?

株式会社コロワイドでは、以前から組織診断サーベイを実施していましたが、結果の共有にとどまり、課題点のフィードバックや具体的な改善アクションに結びつけることができていませんでした。さらに、リアルタイムでの課題把握や分析ができず、経営層の関心も薄い状態が続いていました。

課題解決のため、HRBrainの「EX Intelligence」を導入し、サーベイ結果をクラウド上でリアルタイムに閲覧・分析できる環境を整えました。これにより、部門長や現場担当者が気軽にデータにアクセスし、即座に改善アクションプランを立てられる仕組みの構築に成功しています。

部門長や現場担当者が、サーベイ結果と自部門の課題を紐づけて考える習慣が根付きました。また、役員自らシステムにログインしてデータを確認するなど、経営層のサーベイへの関心も高まったこともあり、サーベイ結果をもとにした議論や改善活動が活発になり、組織全体の意識変革が進みつつあります。

【関連コンテンツ】

全社を巻き込むサーベイ運用。各部門が主体となって進める組織改善の仕組みとは

三谷産業株式会社では、過去に実施していたサーベイのスパンが長くリアルタイム集計ができないことに課題を感じていました。「良い会社であり続けるための非財務的経営目標」を設定する新プロジェクトの始動に伴い、より効果的な組織診断手法が求められていました。

HRBrainの「EX Intelligence」を導入し、組織の「実態」と「ありたい姿」のギャップを数値化。サーベイの分析は各部門が主体的に実施し、人事がリズムを刻む形で全社の改善活動をサポートする仕組みを整備しています。

リアルタイムで状況把握と改善活動が可能となり、各部門が主体的・自律的に組織改善を推進する体制が確立され、従業員エンゲージメント指標(EXスコア®)も向上し、より豊かなコミュニケーション文化の醸成に成功しました。

【関連コンテンツ】

カギは現場主導の組織改善。一人ひとりの社員体験を継続的に向上させる取り組みとは

株式会社博展では、事業拡大と働き方の多様化により、社員数が増加し、組織ごとの課題把握やメンバー状況の可視化が難しくなっていました。特に、マネジャー層から「メンバーの顔が見えづらい」という声が上がり、組織課題への迅速な対応が求められていました。

従業員エクスペリエンスを可視化する組織診断サーベイ「EX Intelligence」を導入し、人事と各組織マネジャーが連携して分析・改善ミーティングを実施しながら、現場主導で組織改善に取り組んでいます。サーベイ結果をもとに課題抽出・施策立案を行い、継続的な振り返りと改善サイクルを推進しました。

各組織に最適化した改善施策の実行により、EXスコア®︎が向上し、定量的なデータに基づくアクションによって改善効果を検証できるようになり、社員の当事者意識と組織改善への意欲が高まりました。今後はタレントマネジメントシステムとの連携も視野に入れており、社員体験向上と持続的成長を目指しています。

【関連コンテンツ】

現場主導の組織改善を図る。 従業員がいきいきと働くための取り組みとは

東レ株式会社では、従来の従業員サーベイが十分に組織改善に活かされておらず、データの分析やフィードバックに時間がかかることで現場主導の改善活動が進みにくい状況がありました。また、コロナ禍を経て従業員のキャリア観や就業観が大きく変化し、サーベイの実施頻度やスピード感も見直す必要にも迫られていました。

従業員サーベイのシステムをHRBrainの「EX Intelligence」に変更し、データの見やすさと分析のしやすさを向上したことで、サーベイの実施頻度を2年に1回から1年に1回に短縮し、現場が主体的に組織改善へ取り組めるよう支援体制を強化に取り組んでいます。

現場のライン長がサーベイ結果を迅速に把握し、組織課題に対する自律的な改善活動が活発化し、経営層を含めサーベイ結果への関心が高まり、会社全体で組織改善に向けた意識醸成が進みました。従業員からも前向きな声が寄せられ、社内外へのPRや人的資本開示にも活用を広げる展望を見据えています。

【関連コンテンツ】

創業150年のゼネコンの挑戦。「従業員エンゲージメント業界No.1」実現に向けた取り組みとは

創業150年を迎えた鴻池組は、長期ビジョン「KONOIKE ONE VISION 2050」で「従業員エンゲージメント業界No.1」を目指し、エンゲージメント向上に取り組みはじめたものの、従来の満足度調査ではエンゲージメントを把握しきれず、早期離職や理念浸透不足といった課題が浮き彫りになっていました。

既存のサーベイからHRBrainの組織診断サーベイ「EX Intelligence」へ乗り換えたことで、従業員の満足度だけでなく、期待値と実感値のギャップを可視化できるようになっています。

施策の優先順位を明確化でき、経営層や現場への具体的なフィードバックが可能になっただけではなく、組織状態を示す指標(EXスコア®︎)を中期経営計画のKPIに設定し、中長期的な組織改善の指針としても活用が進んでいます。

【関連コンテンツ】

おすすめの組織改善・エンゲージメント向上ツール「HRBrain」

組織改善や従業員エンゲージメントの向上は、多くの企業にとって重要な経営課題です。しかし、課題の特定から施策の実行、効果測定までを一貫して行うには、多大な工数がかかることも事実です。

そこでおすすめしたいのが、組織改善やエンゲージメント向上を支援するツール、特に「HRBrain」のような統合型プラットフォームの活用です。

HRBrainは、人事・労務業務の効率化や人材データの管理・分析を一元サポートできるシステムであり、組織改善に活用できる「組織診断サーベイ」も利用できます。課題に合わせた柔軟な設問設計から示唆を導く分析まで幅広い機能を備え、組織の課題やエンゲージメントを定量的に収集できるのが特徴です。

組織改善を行うためには、まず組織の現状と課題を把握する必要があるため、現状把握から力を入れたい方はぜひHRBrainの導入を検討してみてください。

変化に強く成果を生み出す組織をつくる、仕組みとしての「組織改善」

現代の企業は、急速な環境変化や人材不足、価値観の多様化といった大きな課題に直面しています。こうした時代に成果を出し続けるためには、個人任せではなく、組織そのもののあり方を見直し、継続的に改善していく「組織改善」が不可欠です。

組織改善は、エンゲージメント向上や業務効率化、企業文化の健全化を通じて、個人とチームが本来の力を発揮できる土台を整える取り組みです。今こそ、自社に合ったフレームワークや手法を取り入れ、変化に強い組織づくりをはじめましょう。