ワークエンゲージメントを高める方法とは?メリットや注意点を解説

組織状態の把握から分析・課題抽出までワンストップで実現

- ワークエンゲージメントを高める方法

- 仕事の資源(業務へのアプローチ)

- 個人の資源(従業員個人へのアプローチ)

- ワークエンゲージメントを高める5つのメリット

- 組織に対する貢献意欲の向上

- 心の健康状態の安定

- 人材の定着率向上と離職防止

- 業務効率や成果の最大化

- 顧客満足度の向上と信頼関係の深化

- ワークエンゲージメントを高める際の4つの注意点

- 心理的安全性が担保されているかを確認する

- 短期的な成果ばかりに目を向けない

- 測定と改善のサイクルを停滞させない

- 上司・マネジメント層の巻き込みを忘れない

- おすすめのエンゲージメント向上ツール「HRBrain」

- エンゲージメント向上の2つの成功事例

- 人事業務効率化とエンゲージメント向上を推進|C-United株式会社

- 「従業員エンゲージメント業界No.1」実現に向けた取り組みを推進|株式会社鴻池組

- ワークエンゲージメント向上で組織を変える第一歩を

近年、従業員の生産性や定着率を高める鍵として注目されているのが「ワークエンゲージメント」です。

ワークエンゲージメントとは、仕事に対して活力・熱意・没頭をもって取り組む心理状態のことを指し、企業の持続的成長に欠かせない要素とされています。

しかし、どのようにすれば従業員のエンゲージメントを高めることができるのでしょうか。

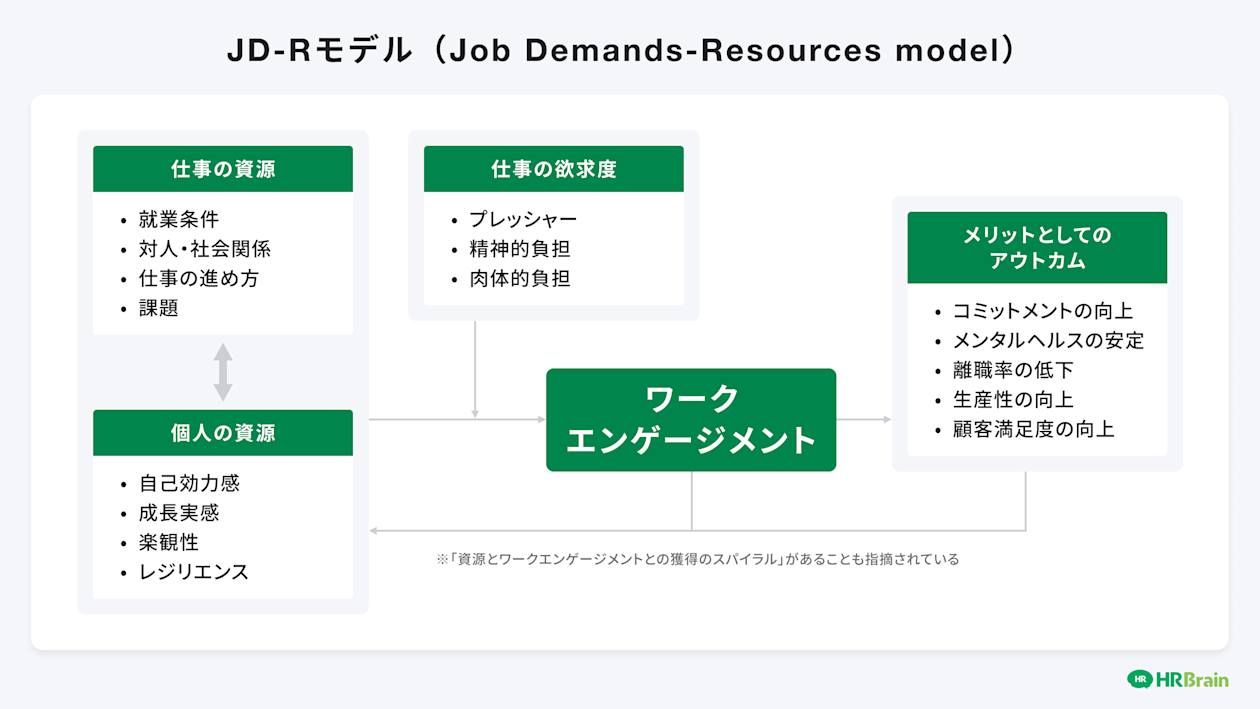

本記事では、効果的な向上施策として注目される「JD-Rモデル(仕事の要求-資源モデル)」をもとに、実践的なアプローチや成功事例を交えながら、ワークエンゲージメントを高める方法とそのメリット、注意点について詳しく解説します。

また、ワークエンゲージメントについてさらに詳しく知りたい方は、以下の関連コンテンツもぜひご覧ください。

【関連コンテンツ】

ワークエンゲージメントを高める方法

ここでは、組織内のワークエンゲージメントを効果的に高める方法について紹介します。

ワークエンゲージメントを高めるための方法を理解するには、2001年にデメロウティ教授によって提唱された「JD-Rモデル(Job Demands-Resources model)」を参考にするとよいでしょう。

(参考:厚生労働省|「令和元年版労働経済白書 第2部 第3章」をもとにHRBrainが作成)

このモデルは、仕事に対する活力や熱意といったポジティブな心理状態を高める要因と、その結果として得られる効果を理論的に整理したものです。

JD-Rモデルによれば、ワークエンゲージメントを向上させるためには、「仕事の資源(業務へのアプローチ)」と「個人の資源(従業員個人へのアプローチ)」の両方を充実させることが重要だとされています。

ここでいう「仕事の資源」と「個人の資源」とは以下の内容を意味します。

項目 | 意味 |

|---|---|

仕事の資源 | 職場における成長の機会や上司・同僚からの支援、仕事に対する裁量の有無などのこと |

個人の資源 | 自己効力感や楽観性、ストレスへの回復力といった、心理的な強みのこと |

このように、職場環境の整備と個人の内面的な力の両方をバランスよく高めていくことが、ワークエンゲージメントの向上につながると考えられています。

【関連コンテンツ】

仕事の資源(業務へのアプローチ)

ここでは、仕事の資源(業務へのアプローチ)について紹介します。主に以下の4つがあります。

<仕事の資源(業務へのアプローチ)>

無理のない業務量を維持する

成果に応じたフィードバックと正当な評価を行う

スキルアップや成長の機会を提供する

心理的安全性を高める職場環境をつくる

無理のない業務量を維持する

過度な業務負荷はエンゲージメントを著しく低下させる主要因です。MBI-GSやOLBIといったバーンアウト測定尺度の調査でも、慢性的な疲労感はエンゲージメント低下と強い相関があることが示されています。

無理のない業務量を維持するには、業務棚卸しワークショップが効果的です。ERRCフレームワーク(Eliminate:排除、Reduce:削減、Raise:増加、Create:創造)を活用し、チームで「取り除ける業務」「減らせる業務」「今後増やしたい業務」「新たに創造したい業務」を整理します。

このプロセスは、従業員自身が業務の進め方や内容に主体的に関与する機会となり、仕事へのオーナーシップを高めます。

また、リモートワーク環境では、業務の可視化がより重要になります。デジタルツールを活用したタスク管理や、チーム内での業務量の共有が有効です。部門を超えた業務平準化の仕組みを整えることも、繁忙期の過重負担を防ぐ対策になります。

最終的には、単なる業務削減ではなく、ジョブ・クラフティングの考え方を取り入れ、従業員が自身の強みを活かせる業務に注力できる環境づくりを目指しましょう。

【関連コンテンツ】

成果に応じたフィードバックと正当な評価を行う

定期的なフィードバックと公正な評価は、従業員の熱意と没頭を高める重要な要素です。自分の貢献が認められ、適切に評価されていると感じることで、仕事への意義感と自己効力感が高まります。

エンゲージメント向上の「仕事の資源」として、上司からの適切なフィードバックは特に重要です。具体的な施策としては、1on1ミーティングの定期実施が挙げられます。

週次や隔週で上司と部下が対話する時間を設け、業務の進捗だけではなく、キャリアやモチベーションについても話し合うことで信頼関係が構築されます。

また、評価基準の明確化と透明性向上も重要です。何をどう評価するのかを明示し、評価プロセスを透明化することで、従業員の納得感を高められます。

評価は年に一度の人事評価だけではなく、日常的な承認の仕組みを整えることで、継続的なモチベーション向上につながります。

【関連コンテンツ】

スキルアップや成長の機会を提供する

成長機会の提供は、長期的なエンゲージメント維持と人材定着に不可欠です。キャリア発達とスキル向上の機会があることで、仕事への意義付けが強まり、組織へのコミットメントも高まります。

具体的な施策としては、キャリアビジョン面談が効果的です。年に一度など定期的に、将来のキャリアについて上司と部下が話し合う機会を設けます。

特に30代のエンゲージメント向上には「仕事の資源」としての成長機会が効果的であるというデータもあります。スキルアップ支援は、従業員が主体的にキャリアを構築できる環境づくりとして重要です。

【関連コンテンツ】

心理的安全性を高める職場環境をつくる

心理的安全性はエンゲージメント向上の土壌であり、あらゆる施策の効果を最大化する基盤です。

エイミー・エドモンドソン教授によれば、心理的安全性とは「チーム内で対人リスクを取っても安全だという共有された信念」のことで、「安心して本音を話せる状態」を指します。

この環境がなければ、従業員は創意工夫や挑戦を避け、エンゲージメントの核である熱意と没頭が阻害されます。心理的安全性を高める具体的な施策としては、まず失敗を共有し学び合う文化の構築が重要です。

リーダーが率先して自らの失敗談を共有することで、チーム全体が失敗を学びの機会と捉える姿勢が育まれます。また、多様な意見を尊重する会議ルールの導入や、経営層との距離を縮めるタウンホールミーティングの実施も効果的です。

個人の資源(従業員個人へのアプローチ)

従業員一人ひとりの特性や状況に合わせたアプローチは、組織全体の施策を補完し、エンゲージメント向上の効果を最大化します。

ここでは、個人の資源(従業員個人へのアプローチ)について紹介します。主に以下の2つがあります。

<仕事の資源(業務へのアプローチ)>

仕事とプライベートのメリハリをつけさせる

業務の難易度を適切にコントロールする

仕事とプライベートのメリハリをつけさせる

ワークライフバランスの確保は、持続的なエンゲージメントの土台となります。過度な労働や仕事とプライベートの境界曖昧化は、一時的には生産性を高めるように見えても、長期的には活力の低下を招き、バーンアウトのリスクを高めます。

特にテレワークの普及により、この問題は顕著になっています。仕事とプライベートのメリハリをつけるための具体的な施策としては、まず柔軟な働き方制度の導入が効果的です。

フレックスタイム、時短勤務、リモートワークなどの選択肢を提供することで、従業員が自身のライフスタイルに合わせた働き方を選択できるようになります。また、オフの質を向上あうえう支援として、休暇取得促進や副業・兼業の許可、自己啓発支援なども有効です。

デジタルデトックスの奨励も重要で、就業時間外のメール対応抑制や「つながらない権利」の尊重といった取り組みが注目されています。

健康経営の観点からは、メンタルヘルスケアやストレスチェック、カウンセリング窓口の設置も効果的です。

【関連コンテンツ】

業務の難易度を適切にコントロールする

従業員の能力と業務の難易度が適切にマッチしている状態が、没頭と熱意を最大化します。心理学者チクセントミハイのフロー理論によれば、能力と挑戦のバランスが取れた状態で人は最も没頭し、高いパフォーマンスを発揮します。

逆に、簡単すぎる業務は退屈を、難しすぎる業務は不安や疲弊を生み出し、どちらもエンゲージメントを低下させます。

業務難易度を適切にコントロールするための具体的な施策としては、まずジョブ・クラフティングの推進が挙げられます。

従業員自身が業務内容や進め方を一部調整できる裁量を与えることで、自分の強みや興味に合わせた仕事の再構築が可能になります。

また、OJTとOff-JTの組み合わせにより、研修で学んだことを実践できる機会を提供することも効果的です。これらの施策を実施する上で、定期的な1on1ミーティングが重要な役割を果たします。

上司が部下の状況を理解し、適切な支援と挑戦の機会を提供することで、エンゲージメントの向上と能力開発の両立が可能になります。

ワークエンゲージメントを高める5つのメリット

ここでは、ワークエンゲージメントを高めることで組織と個人が得られる具体的なメリットについて紹介します。

ワークエンゲージメントを高めることで得られるメリットには主に以下の内容があります。

<ワークエンゲージメントを高める5つのメリット>

組織に対する貢献意欲の向上

心の健康状態の安定

人材の定着率向上と離職防止

業務効率や成果の最大化

顧客満足度の向上と信頼関係の深化

組織に対する貢献意欲の向上

ワークエンゲージメントが高まると、従業員の組織に対する貢献意欲が大幅に向上します。エンゲージメントの熱意の要素が強まることで、自分の仕事に深い意義を見出し、組織の目標や理念に共感するようになります。

その結果、与えられた仕事を受動的にこなすだけでなく、組織の成功のために積極的に貢献したいという能動的な姿勢が生まれます。

このような従業員は、業務改善のための自発的な提案や、同僚への積極的な支援、知識の共有といった組織市民行動と呼ばれる自主的な貢献行動を多く示すようになります。

組織への貢献意欲を高めるには、経営理念やビジョンの共有、1on1ミーティングによる個々の価値観の理解と尊重、サンクスカードなどによる貢献の可視化と称賛、心理的安全性の確保などが効果的です。

特に互いに感謝の気持ちを伝え合う文化は、職場の雰囲気を活性化し、ポジティブな組織風土の醸成につながります。

【関連コンテンツ】

心の健康状態の安定

ワークエンゲージメントの向上は、従業員のメンタルヘルスを安定させ、バーンアウト(燃え尽き症候群)などの心理的不調を大幅に減少させる効果があります。

ワークエンゲージメントとバーンアウトは概念的に対極の関係にあり、MBI-GSやOLBIといったバーンアウト尺度でスコアが低い人ほど、エンゲージメントが高い傾向にあります。エンゲージメントの活力の要素が高まると、仕事における疲弊感や情緒的消耗感が軽減され、ストレス耐性が向上します。

また、仕事に意義を見出し、自律的に取り組むことで、心理的充実感や自己効力感が高まり、メンタルヘルスの安定に寄与します。

メンタルヘルス改善には、過度な業務負荷の軽減、心理的安全性の確保、適切なフィードバック、成長機会の提供など、総合的なアプローチが必要です。

【関連コンテンツ】

人材の定着率向上と離職防止

ワークエンゲージメントの向上は、離職率の大幅な低下と優秀な人材の定着に直結します。エンゲージメントが高い従業員は、組織への愛着や一体感が強く、仕事に意義を見出しているため、転職意向が低い傾向にあります。

Gallup社の調査によると、エンゲージメントが高い組織では、離職率が高い業界で約59%、低い業界でも約24%も離職が抑えられることが明らかになっています。

(参考:Gallup|Employee Engagement Statistics 2025: What Leaders Need to Know)

これは単に給与や待遇といった外的要因だけでなく、仕事そのものへの興味や成長実感といった内的要因によって、組織に留まる意欲が高まるためです。

【関連コンテンツ】

業務効率や成果の最大化

ワークエンゲージメントの向上は、生産性の大幅な向上とイノベーションの創出につながります。エンゲージメントが高い従業員は、没頭の要素が強く集中力が高まるため業務効率が向上し、熱意により困難な課題にも粘り強く取り組み、活力によりエネルギッシュに多くの業務をこなすことができます。

Gallup社の調査では、エンゲージメントが高い企業は生産性が18%向上し、利益率が23%向上するという結果が報告されています。

(参考:Gallup|Employee Engagement Statistics 2025: What Leaders Need to Know)

業務効率と成果を最大化するには、「個人の資源」(自己効力感、楽観性など)と「仕事の資源」(上司の支援、仕事の裁量権など)の両方を高める施策が効果的です。

特にジョブ・クラフティングを推進し、従業員が自身の強みを活かせる業務設計を支援することでパフォーマンスの向上が期待できます。

顧客満足度の向上と信頼関係の深化

ワークエンゲージメントの向上は、顧客満足度(CS)の向上と顧客との信頼関係の深化をもたらします。

エンゲージメントが高い従業員は、活力によって顧客対応のエネルギーが高まり、熱意によって顧客の問題解決に真摯に取り組み、没頭によって顧客のニーズに集中して応えることができます。

Gallup社の調査によれば、エンゲージメントが高い企業は顧客評価が10%向上し、製品やサービスの品質不良が41%低減するという結果が報告されています。

(参考:Gallup|Employee Engagement Statistics 2025: What Leaders Need to Know)

「満足のピラミッド」や「サービス・プロフィット・チェーン」モデルでも、従業員満足度(ES)やエンゲージメントが顧客満足度に直結するという関係性が示されています。

顧客満足度向上のためには、特に顧客接点となる従業員のエンゲージメント向上に注力することが効果的です。サービス提供の現場における裁量権の拡大や顧客からのポジティブなフィードバックを従業員に還元する仕組みも重要です。

【関連コンテンツ】

ワークエンゲージメントを高める際の4つの注意点

ここでは、ワークエンゲージメント向上施策を実施する際に陥りがちな失敗や注意すべきポイントについて紹介します。

ワークエンゲージメントを効果的に高めるには、以下の内容に注意が必要です

<ワークエンゲージメントを高める際の4つの注意点>

心理的安全性が担保されているかを確認する

短期的な成果ばかりに目を向けない

測定と改善のサイクルを停滞させない

上司・マネジメント層の巻き込みを忘れない

心理的安全性が担保されているかを確認する

ワークエンゲージメント向上施策を始める前に、職場の心理的安全性が確保されているかを確認することが極めて重要です。

心理的安全性とは、エイミー・エドモンドソン教授が提唱した「安心して本音を話せる状態」を指し、「チーム内で対人リスクを取っても安全だという共有された信念」のことです。この環境がなければ、どんな優れた施策も効果を発揮できません。

心理的安全性が低い職場では、従業員は自分の意見や感情を正直に表現できず、エンゲージメント調査の結果も実態を反映しない可能性があります。

また、1on1ミーティングを導入しても、上司が部下の意見を真摯に聞かず批判的な姿勢で対応すれば、単なる業務報告の場に留まってしまいます。

施策を始める前に、心理的安全性チェックリストでチームの状態を測定し、リーダーが率先して自らの失敗談を共有する、多様な意見を尊重する会議ルールを導入するなど、まずは安心して働ける環境づくりに投資することが重要です。

短期的な成果ばかりに目を向けない

ワークエンゲージメント向上は一朝一夕に達成できるものではなく、短期的な成果ばかりを求めると、施策が形骸化し持続的な効果が得られなくなる危険性があります。エンゲージメント向上は、組織文化や従業員の意識・行動の変容を伴う長期的な取り組みです。

しかし、経営層や人事担当者は即効性のある成果を求めがちであり、短期間で顕著な変化が見られないと施策を中止したり、形だけの取り組みに陥ったりするケースが少なくありません。

一時的なイベント開催のみで終わり日常業務への定着に至らなかったり、数値目標達成のためだけに従業員に過度なプレッシャーをかけてかえってエンゲージメントを下げたりする例もあります。

短期的な成果と長期的な文化醸成のバランスを取るには、スモールスタートのアプローチが有効です。特定の部門や層でパイロット施策を実施し、小さな成功体験を積み重ねながら徐々に範囲を広げていくことで、持続的な組織変革につなげることができます。

測定と改善のサイクルを停滞させない

ワークエンゲージメント向上施策をやりっぱなしにせず、継続的な測定と改善のPDCAサイクルを回し続けることが、施策の効果を最大化し持続させる鍵となります。

エンゲージメントは変動する要素であり、一度向上したからといって自然に維持されるものではありません。組織環境の変化、新たな課題の発生、従業員の期待値の変化などによって、常に影響を受けます。

定期的な測定によって現状を把握し、データに基づいた改善策を実行し、その効果を検証するサイクルが停滞すると、せっかく高まったエンゲージメントも徐々に低下していく可能性があります。また、測定したにもかかわらず改善行動につながらなければ、従業員の失望を招き、かえってエンゲージメントを下げるリスクもあります。

測定と改善のサイクルを維持するには、測定頻度を適切に設定し(月1回から半年に1回程度)、結果を現場の従業員に必ず共有し、改善策の立案に参加してもらうことが効果的です。

【関連コンテンツ】

上司・マネジメント層の巻き込みを忘れない

ワークエンゲージメント向上施策は、上司やマネジメント層の理解と積極的な参画なしには成功しません。従業員のエンゲージメントに最も大きな影響を与えるのは、直属の上司との関係性です。

いくら全社的に優れた施策を導入しても、現場の上司がその意義を理解せず形だけの取り組みに終始すれば、従業員のエンゲージメント向上には繋がりません。

また、マネジメント層自身のエンゲージメントが低ければ、部下のエンゲージメントも高まりにくく、上から目線の施策導入は従業員の反発を招くおそれもあります。

上司は「仕事の資源」の重要な要素であり、適切なフィードバック、成長支援、自律性の尊重といった面で部下のエンゲージメントを直接左右します。

マネジメント層を効果的に巻き込むには、エンゲージメント向上の意義と効果をわかりやすく説明し、彼ら自身のメリットも明確にすることが大切です。

【関連コンテンツ】

おすすめのエンゲージメント向上ツール「HRBrain」

おすすめのエンゲージメント向上ツールとして注目されているのが「HRBrain」です。HRBrainは、従業員のエンゲージメントを可視化し、組織改善に活用できるツールで、1on1の記録、目標管理、パルスサーベイなど多彩な機能を備えています。

特に、エンゲージメントサーベイ機能では、心理的安全性やモチベーションといった要素を定期的に測定でき、課題の早期発見と改善につながります。

また、部門別や属性別に結果を分析できるため、個別最適な施策立案も可能です。従業員の声を“見える化”し、具体的なアクションに結びつけたい企業にとって、HRBrainは有力な選択肢といえるでしょう。

より詳細な情報や、貴社の課題に合わせた活用方法については、お気軽に下記リンクから資料請求またはお問い合わせください。

エンゲージメント向上の2つの成功事例

ワークエンゲージメント向上に実際に成功した企業の具体的な取り組みについて紹介します。 ここで紹介するエンゲージメント向上の成功事例は、以下の2社です。

<エンゲージメント向上の2つの成功事例>

人事業務効率化とエンゲージメント向上を推進|C-United株式会社

「従業員エンゲージメント業界No.1」実現に向けた取り組みを推進|株式会社鴻池組

人事業務効率化とエンゲージメント向上を推進|C-United株式会社

C-United株式会社では、紙ベースで運用していた人事評価業務に年間約1,700時間を要していたことに加え、会社統合やコロナ禍の影響による従業員の不安感が離職増加を招くなど、複数の人事課題を抱えていました。

そこで同社は、業務効率化とエンゲージメント向上を目的として、2021年11月より人材マネジメントツール「HRBrain」の導入を開始しました。

HRBrainを活用し、人事評価の集計や運用をシステム化することで、大幅な作業時間の削減に成功。空いたリソースを、店長評価の精度向上やフィードバックの質向上など、「評価の納得感」を高めるための施策に活用できるようになりました。

また、組織診断サーベイ「EX Intelligence」の導入により、従業員の不安や課題をスコアとして可視化できるようになり、特定のセグメントにおけるギャップや課題を分析したうえで、労働環境や処遇改善に向けた具体的な対応策を講じられるようになりました。

今後は、タレントマネジメントの本格活用や、定期的なサーベイ実施を通じて、従業員満足度と顧客満足度の両立を図り、同社の経営理念である「珈琲文化の創造と発展を通して人を幸せにすること」の実現に向けて取り組みを強化していく方針です。

【関連コンテンツ】

「従業員エンゲージメント業界No.1」実現に向けた取り組みを推進|株式会社鴻池組

株式会社鴻池組は、創業150年を迎えるにあたり、未来に向けた長期ビジョン「KONOIKE ONE VISION 2050」を策定し、その中で「従業員エンゲージメント業界No.1」を目標に掲げました。

従来の満足度調査では捉えきれない、会社と社員の双方向の関係性を重視する必要性を感じたことが背景にあります。また、入社後のミスマッチによる早期離職や、企業理念の浸透不足といった課題もありました。

そこで同社は、組織診断サーベイ「EX Intelligence」を導入し、従業員のエンゲージメントを可視化しました。従来の満足度ではなく「期待値」と「実感値」のギャップを把握できる点に着目し、施策の優先順位を明確化。サーベイ結果をもとに若手研修を実施するなど、具体的なアクションにつなげています。

導入後は、経営層や現場に対して具体的なフィードバックが可能となり、サーベイ結果が共通言語として機能し始めています。さらに、EXスコア®︎を中期経営計画における組織状態のKPIとして設定し、人的資本経営の羅針盤として活用を進めています。

同社は今後も、社員一人ひとりに目を向けた施策を推進し、健康経営・ダイバーシティの実現を図っていく方針です。

【関連コンテンツ】

ワークエンゲージメント向上で組織を変える第一歩を

ワークエンゲージメントの向上は、社員がいきいきと働ける組織づくりの第一歩です。大切なのは、仕事へのやりがいや安心して働ける環境(仕事の資源)と、個人の強みや働き方への配慮(個人の資源)をバランスよく整えることです。

活力や熱意を持って働く人が増えると、組織全体も前向きに変わっていきます。まずは「何が足りていないか」を見つけて、小さな改善から始めてみましょう。その一歩が、未来の強い組織をつくる力になります。